A. La place parvis :la place du palais, ou un nouveau type de place royale

1. Isaac Robelin et la place du Palais

Dans les écrits en lien avec l’histoire de Rennes ou en lien avec l’incendie de Rennes de 1720, on se rend compte que c’est Gabriel qui est décrit comme le penseur de la place Royale du Palais, actuelle place du Parlement de Bretagne. Hors, un morceau de croquis du carnet personnel de Robelin nous permet de remettre en question ce point.

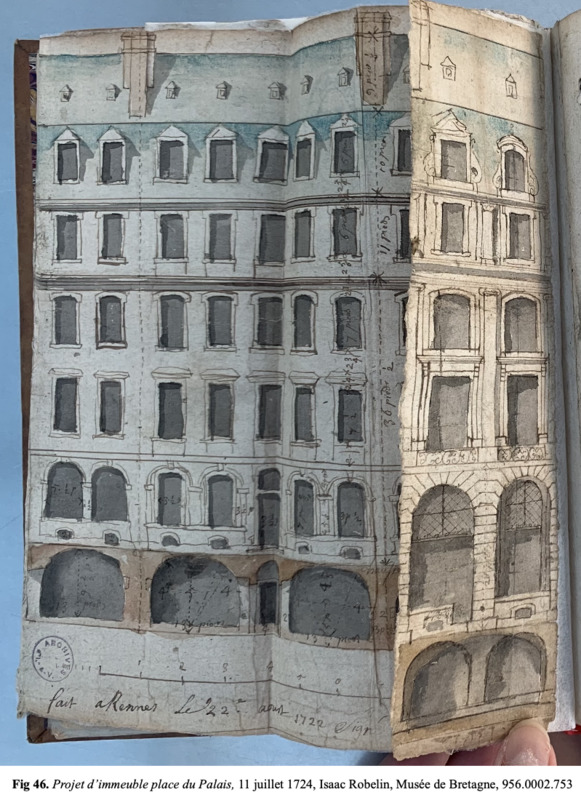

Sur l’ensemble des croquis laissés par Robelin dans son précieux carnet, un morceau du reste d’un croquis (Fig.45) nous intéresse tout particulièrement ici. Au-dessus du croquis représentant l’élévation des façades sur rue de Robelin dont nous parlerons plus loin, se dresse le morceau du reste du croquis représentant l’élévation des façades donnant sur la place Royale rennaise. Nous n’avons aucune inscription permettant de certifier le dite emplacement mais le style architectural présent en façade ne trompe pas et il s’agit bien des éléments traditionnels présents généralement sur les places Royales. Nous supposons que le croquis a été déchiré, nous laissant seulement deux travées d’ouverture sur la hauteur totale de la maison. Un élévation trouvée dans les archives du Musée de Bretagne nous permet de confirmé la destination du croquis de Robelin (Fig.46)

Comme sur l’ensemble des maisons pensées par Robelin, nous retrouvons en sous-sol les caves voûtées en pierre. Selon l’élévation on se rend compte que Robelin souhaite placer le rez-de-chaussée de la place en dessous du rez-de-chaussée de l’ensemble des maisons traditionnelles. Cela permet de créer un rez-de-chaussée monumental composé d’arcades avec une vitrine et un entresol tout en gardant l’alignement de toutes les toitures. Le rez-de-chaussée en arcade plein cintre est ornementé avec des bossages plats à refend qui forme un socle sur lequel s’élève trois autres étages. Au vue de la séparation présente à l’intérieur de chaque arcade, on suppose que Robelin prévoit un entresol. Les fenêtres de l’entresol sont composés d’un meneau et d’un croisillon surmontés par un quadrillage représentant sûrement une protection contre les intrus extérieurs ou une fenêtre de style médiévale avec des vitraux formant des losanges. La seconde théorie est moins probable que la première étant donné que nous sommes au début du XVIIIe siècle lors de la reconstruction. En effet, le procédé du verre à coulage permettant de plus grandes surfaces de carreaux est découvert par Louis Lucas de Néhou en 1691. Dès lors les vitraux sont remplacés par des carreaux rectangulaires plus grands et fabriqués par les premières manufactures telle que Saint-Gobain qui a disparu aujourd’hui. Son élévation de 1724 ne matérialise pas ces grilles pou vitraux.Le premier étage, dit grand étage, et le second étage, dit petit étage sont reliés par une pilastre colossale à chapiteau ionique. Les fenêtres du premier étage sont rectangulaires tandis que celles du second étage sont cintrées. Le second étage est séparé du troisième étage par une corniche. Le troisième étage, plus petit le second, a des fenêtres rectangulaires chacune séparées par une pilastre à chapiteau corinthien. Ce dispositif est supprimé sur son élévation de 1724. Une autre corniche sépare le troisième étage de la toiture. Un étage supplémentaire est présent sous la toiture pour accueillir les domestiques. Le lucarnes sont habillées de volutes. Aussi, on peut se voir une lucarne cintrée et une lucarne à deux pans. Robelin les uniformise finalement sur son élévation deux ans plus tard. Des lucarnons aussi visibles plus haut en toiture pour favoriser la ventilation des combles. La toiture est à la Mansard comme pour toutes les autres maisons de la ville nouvelle qu’il a imaginé

Finalement, Robelin a pensé à l’aménagement de la place Royale et ce avant Gabriel. Il s’inspire des places Royales de la Capitale mais en innovant. Il y a ajouté un troisième étage pour homogénéiser ces façades avec les façades des maisons des autres îlots de son plan de reconstruction. Aussi, les lucarnes souvent cintrées et identiques au niveau des places Royales sont différentes ici sur son croquis. Robelin s’inspire surement de la place Royale de Paris, actuelle place des Vosges construite entre 1605 et 1612, qui possède des lucarnes différentes et qui sont alternées sur les toitures. Cependant deux ans, sur son élévation, nous voyons qu’il a changé d’avis. Les lucarnes sont formés de trois pans, il choisit finalement des lucarnes capucines. À dire vrai, un seul immeuble possède une façade tel que Robelin l’a imaginé au 4 place du Palais (Fig. 103). Mais le projet ne sera jamais réalisé sur l’ensemble des façades de la place puisque Gabriel va modifier les façades pensées par Robelin pour la place Royale de Rennes. C’est pourquoi aujourd’hui encore, le nom de Gabriel est lié à la place Royale de Rennes.

2. Jacques V Gabriel et la place du Palais

Après le départ de Robelin, Gabriel reprend en main la reconstruction de la ville de Rennes. Il va apporter quelques modifications aux façades des maisons et tout particulièrement aux façades de la place Royale, la place du Palais. En tant qu’architecte du roi, Gabriel a un rôle important auprès du roi. Ainsi, il n’est donc pas étonnant qu’il s’implique davantage à l’aménagement de la place Royale de Rennes, symbole même du pouvoir royale dans une ville de province autrefois indépendante.

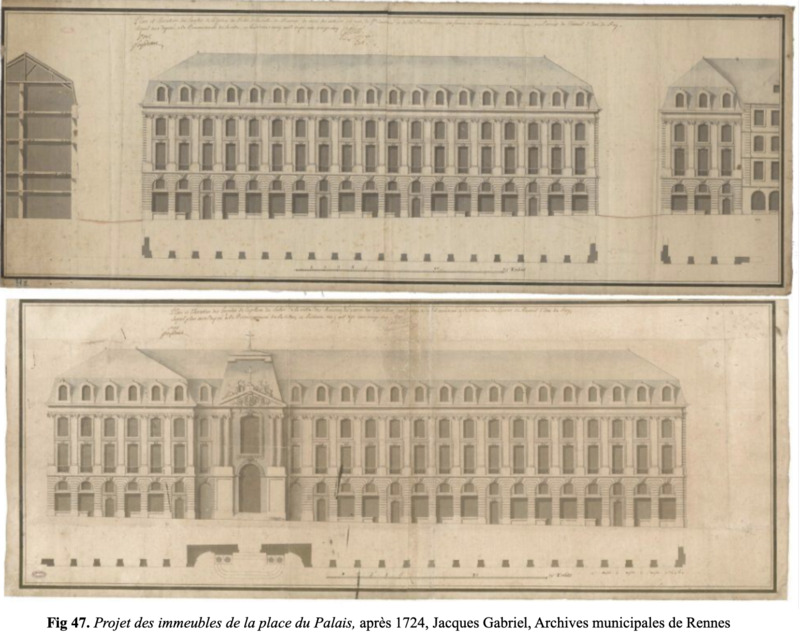

Aux Archives municipales de Rennes, des plans en élévation réalisés par Gabriel pour la place Royale de Rennes ont été trouvés. Le premier document représente l’élévation Ouest de la place (Fig.47) et la coupe des bâtiments Sud de la place. Le second document montre l’élévation Est de la place du Palais. Sur cette dernière nous pouvons voir que la porte du Couvent des Cordeliers est intégrée aux bâtiments des habitations. Aujourd’hui, ce couvent n’existe plus et une rue a été percée à l’emplacement de la porte de l’ancien couvent permettant un alignement de la rue avec la rue Dauphine, actuelle rue Nationale. Au niveau de l’esthétisme des façades, il y a une homogénéité sur l’ensemble des maisons de la place. Gabriel s’inspire de la place Louis-le-Grand à Paris (Fig.48), actuelle place Vendôme, pour l’esthétisme des façades. Pour ce qui est de la place Royale de Rennes, le rez-de-chaussée possède des arcades en plein cintre et est ornementé de bossages plats à refend qui forment un socle sur lequel s’élève un entresol et deux étages. Le grand étage (premier étage) et le petit étage (second étage) sont unis par des pilastres colossales avec des chapiteaux ioniques. Le premier étage est composé de fenêtres rectangulaires. Chaque fenêtre est entourée de chambranles avec un macaron différent entre le premier et le second étages. Au dernier niveau du bâtiment, on retrouve les combles brisées à la Mansart qui accueillent des lucarnes identiques cintrées.

Finalement, son projet est réalisé et on peut encore aujourd’hui observer ses façades sur l’actuelle place du Parlement de Bretagne (Fig.49), place emblématique de la ville de Rennes.