B. Le projet de Jacques Gabriel

1. Des règles encore plus strictes que celles prévues initialement prévues par Robelin

Dès son arrivée sur le chantier, Gabriel souhaite revenir sur les plans des façades des maisons particulières, un des points qui divisa considérablement la population rennaise et son prédécesseur Robelin. Aussi, il se rendit compte que peu de constructeurs ne tenaient compte des règles imposées précédemment par Robelin notamment dans l’utilisation de la pierre pour éviter de nouveaux incendies. Ils reconstruisent principalement des murs à pan de bois du moins sur les cours. Les constructeurs pensent qu’à l’arrivée de Gabriel, ce dernier assoupliraient drastiquement les restrictions de Robelin mais ce n’est vraiment pas le cas.

-

a) Plus stricte sur les règles de construction et des matériaux

Gabriel se montre plus sévère par rapport aux règles de construction en tant que telles. Malgré l’autorisation de construire des murs en pan de bois sur cours de Robelin, Gabriel les interdit. Aussi, les parcelles accueillant un corps de logis double doit avoir des murs de refend (murs porteurs) en pierre ou brique et non à pans de bois. La Communauté de Rennes n’a pas de choix que d’accéder même rappelle qu’aucune règle n’a été enfreint car Robelin en avait donné l’autorisation. Seules les parcelles ayant une superficie comprise entre 50 et 65 toises au carré peuvent construire les murs de leurs galeries en pan de bois et cela pour éviter de trop petites cours. Mais Gabriel insiste bien sur le fait que c’est le seul cas concerné par cette règle. Tous les autres propriétaires des parcelles ayant une superficie supérieure à 65 toises au carré, doivent construire des murs de refend en pierre ou en brique.

Aussi, le seul problème ne relève pas seulement des pans de bois mais aussi de la technique de construction adoptée par les constructeurs rennais. Pour Gabriel, ils ont certes un savoir-faire ancien datant du Moyen Age mais qui utilise plus de matériaux que nécessaire dans la construction de bâtiment, « les murs étaient trop épais et les pierres utilisées pour en construire quatre auraient pu permettre d’en construire cinq » . À cette critique, la Communauté rétorque que la qualité du sable utilisée dans la chaux n’est pas égale à celle de Paris, c’est pourquoi une plus grosse quantité est nécessaire.

- b) Moins stricte sur l’esthétisme des façades

Comme nous l’avons vu plus haut sur le croquis représentant l’élévation d’une maison de Robelin, les façades des maisons sont pensées à l’identique. Robelin n’adapte pas la dimension des différents éléments architecturaux en fonction de la taille de la parcelle du propriétaire. Gabriel veut corriger cette lacune c’est pourquoi il va imposer des règles de dimension tout particulièrement pour les arcades situées au rez-de-chaussée des maisons

Pour dire vrai, il laisse une assez grande liberté aux constructeurs. Il permet de créer différentes arcades en du bon vouloir des propriétaires. Il permet de « ne pas faire porter les arcades sur les appuis des boutiques afin de les rendre plus hautes et de les fermer d’un bombé » correspondant à 9 pouces. Aussi, un pilier sur deux peut être supprimé ainsi au lieu de quatre arcades, deux arcades seulement peuvent être créées. L’apparence des bandeaux et des impostes de la porte d’entrée et des fenêtres l’indiffère. Ce point est important puisque que quand on observe la ville reconstruite aujourd’hui on peut voir des fenêtres soit rectangulaires, cintrées ou même les deux sur les façades des maisons. Il impose seulement que les propriétaires d’une même rue réalisent des ouvertures symétriques.

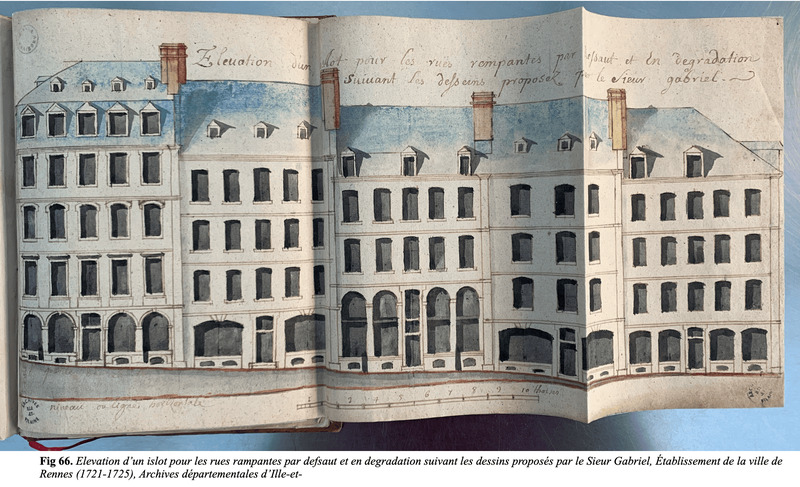

2. Les rues rampantes

Gabriel choisit une nouvelle solution pour bâtir les immeubles des rues rampantes. Pour des raisons économiques, esthétiques et de rapidité, ce dernier choisit de reconstruire les bâtiment en « escalier ». On le voit sur une élévation d’une rue rampante (Fig.66) trouvé aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine dans une corner appartenant à Robelin, surement laissé à son successeur à son départ, s’intitulant « Elevation d’un islot pour les rues rampantes part defsaut et en degradation suivant les dessins proposés par le Sieur Gabriel ».

- a) Premier type de façade sur élévation rampante

Sur cette élévation (Fig.66), nous pouvons voir deux types de façades bien distinctes l’une de l’autre. En haut de la rue à gauche, un premier bâtiment est délimité par la première souche de cheminée marron. On comprend que ce bâtiment est situé à l’angle d’une rue de par la forme de sa toiture. La toiture en question est dite à la Mansard. Cet aspect est révélateur quand à la localisation du bâti. Si Robelin choisit d’utiliser la toiture mansardée sur la totalité des bâtiments reconstruits, Gabriel a une toute autre opinion. Il donne raison à la Communauté rennaise qui ne voyaient pas l’intérêt de créer des toitures à la mansarde sur l’ensemble des nouvelles habitations de la ville comme le souhaite Robelin. Il pense que des toitures à la française sont bien plus pratique pour le stockage des denrées et beaucoup moins couteuses. Aussi, il se rend compte que les savoir-faire des constructeurs rennais sont limités. Il est alors plus simple et moins onéreux de réaliser des toitures à deux pans. On choisit l’ardoise pour recouvrir le charpentes. L’ardoise est omniprésente dans les sols d’Armorique ce qui en fait le matériau traditionnel des toitures bretonnes. Cependant, aucune concession n’est faite sur les toitures des bâtiments entourant la future place royale du Palais. Les toitures seront faites à la Mansard comme le veut la tradition des places royales parisiennes, exception faites des charpente déjà taillée qui pouvaient être continués selon les plans initiaux (article X de l’arrêt du Conseil du Roi de 1725). À ce moment-là, la place Neuve n’est pas prévue pour être une place royale donc les toitures sont prévues à deux pans comme le reste des habitations n’ayant pas une vue directe sur la place royale du Palais. Pour ce qui est de l’esthétisme des façades, Gabriel ne touche pas aux façades pensées par Robelin donnant sur les places royales. On retrouve un rez-de-chaussée avec au centre une porte et sa fenêtre entourée de deux arcades de chaque côté. Trois étages de 5 fenêtres sont toujours présents au-dessus du rez-de-chaussée alternant fenêtres rectangles et fenêtres cintrées tout comme les 5 lucarnes et les lucarnons en toiture. Un bandeau sépare toujours le premier et le second étage tandis qu’une corniche sépare le deuxième du troisième étages.

b) Second type de façade sur élévation rampante

Les quatre autres maisons situées dans le prolongement sont construites en « escalier » afin de palier la différence de niveau entre le haut et le bas de la rue. Elles ont toutes les quatre un point commun, la toiture. Comme l’a voulu Gabriel, on choisit de créer des toitures à la française pour les maisons construites hors place royale. Elles sont plus pratiques pour le stockage des denrées et beaucoup moins onéreuses. L’ardoise est toujours la matériau de prédilection pour la couverture. Pour ce qui est des ouvertures et des fenêtres de ces quatre maisons, on sent que Gabriel a voulu casser la symétrie pensée par Robelin avant lui. Le rez-de-chaussée de la seconde et la quatrième maisons sont tous deux composés d’une porte centrale, avec au-dessus une fenêtre cintrée, entourée de chaque côté par une vitrine cintrée. Les arcades ont disparues. En toiture, les lucarnes ont disparues mais trois lucarnons sont toujours visibles. Cependant, la seconde maison possède trois étages comprenant chacun 5 fenêtres cintrés alors que la quatrième maison possède trois étages mais avec seulement 3 fenêtres cintrées par étage. Le rez-de-chaussée de la cinquième maison est composé d’une porte centrée, surplombée de sa fenêtre cintrée, entourée de chaque côté par 2 vitrines cintrées. Les arcades ont disparues ici également. Elle possède trois étages composés chacun de 5 fenêtres cintrées. Il reste seulement 2 lucarnes à deux pans en toiture. Quant à la troisième maison, on observe un tout nouvel élément au niveau du rez-de-chaussée. La porte d’entrée et sa fenêtre cintrée sont toujours positionnée au centre, cependant elle est entourée de chaque côté par deux arcades composé d’une vitrine et d’un entresol, rajoutant ainsi un étage aux boutiques. Initialement, Robelin n’a a pas prévu d’entresol sur le plan des façades des maisons ordinaires (non rampantes). Cependant, il décide de les ajouter seulement pour les bâtiments des rues rampantes. En effet, plus on descend la rue plus la hauteur du rez-de-chaussée augmente et donc la hauteur des arcades augmentent également. L’entresol est donc pratique pour combler un vide entre le rez-de- chaussée et le premier étage. Dans ses écrits, Claude Nières nous dit que Gabriel abandonne l’idée des entresols comme il créée une rue en « escalier » et qui donc ne nécessite pas de combler un vide entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Hors sur l’élévation de la rue créée par Gabriel que nous étudions, on voit très clairement une entresol au niveau des arcades du rez-de-chaussée de la troisième maison. Cela nous pousse à remettre en question les propos de Claude Nières sachant qu’encore aujourd’hui des entresols sont visibles dans la rue rampante correspondant à cette élévation (Fig.67).

Finalement, Robelin est celui qui pense le tracé de la ville et l’esthétisme des façades des bâtiments. Gabriel ne fait qu’alléger les règles d’esthétisme des façades que Robelin souhaite initialement homogène. Aussi, Gabriel ressert les règles concernant les matériaux et les techniques de construction des nouvelles maisons. Ainsi, nous retrouvons une vérité de façades d’immeuble dans toute la partie reconstruite de Rennes, les propriétaires assujettis aux règles au moment de la construction de leur maison. Quant aux immeubles des places royales, si beaucoup voit en Gabriel l’architecte de la place, nous avons vu que Robelin initie déjà l’esthétisme des façade de la place en plus des autres maisons. Gabriel modifie l’esthétisme mais Robelin y a contribué également. Quant aux rues rampantes, Gabriel s’inspire très probablement de la rue rampante « à escalier » réalisé par Robelin initialement pour les rues de Châteaurenault, de l’Horloge et de Rohan. Les maisons de la rue Bourbon, actuelle rue Edith Cavell sont réalisés sur l’exemple de l’élévation de Gabriel.