A. Le projet d’Isaac Robelin

1. Une nouvelle façon de penser le bâti : des contraintes pour prévenir de futurs incendie

S’inspirant des hôtels particuliers parisiens dit « sur cour et jardins », Robelin imagine une disposition assez ingénieuse des « maisons » au sein de chaque îlot. Il dispose un premier bâtiment sur l’avant de la parcelle, donnant directement sur la rue. Un second bâtiment plus petit est imaginé au fond de la parcelle permettant ainsi la création d’une cour au milieu de la parcelle de terrain pour les commodités. Cela permet également de reloger plus d’habitants. Les plans réalisés par Robelin sont théoriques et malheureusement ne sont pas applicables à toutes les parcelles de chaque îlot. C’est pourquoi on parle de plans primitifs, les bâtiments doivent être adaptés à chaque parcelle en essayant de se rapprocher le plus de l’esthétisme voulu par Robelin et surtout suivre le cahier des charges concernant les matériaux à utiliser pour la reconstruction des maisons.

Le Conseil du Roi, sur les conseils de Robelin, veut éviter que la ville subisse de nouveaux incendies aussi destructeurs que l’incendie de 1720 pour la nouvelle ville en devenir. Ainsi des normes de construction sont imposées aux propriétaires pour la reconstruction de leur maison. Tout d’abord, de la bonne maçonnerie, c’est-à-dire des pierres de tailles pour le rez-de-chaussée et les étages avec du moellons, doit être utilisée pour la reconstruction des murs et ce jusqu’à la couverture. De plus, cela permet de gagner de la place pour le stockage des denrées au niveau des combles puisque les fermes de charpente en bois n’étaient plus essentiels. Si ces règles sont imposées aux habitants, « Il leur fut permis, par ordonnance de l’intendant au détriment de l’adjudicataire, de choisir parmi les décombres conduits dans les douves, les pierres, tuiles, terres et sables qui pourraient leur convenir » pour la reconstruction de leur maison.

2. Les façades sur rue

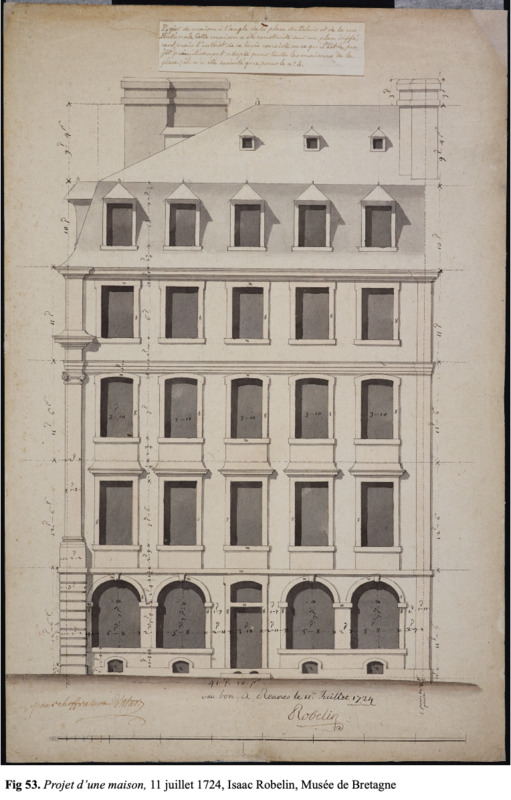

Sur une première élévation (Fig.53) datée du 11 juillet 1724 et signé de la main de Robelin, trouvée dans nos archives, nous avons pu nous rendre compte du projet de Robelin pour les façades des maisons particulières ne faisant pas face à la place royale du Palais. Le plan en élévation représente la façade d’une maison faisant l’angle de deux rues qui se croisent à la perpendiculaire. Il s’agit d’une maison faisant l’angle d’un des îlots dessinés sur le plan de reconstruction de la ville. Au moment de l’élaboration du dessin, Robelin ne fait pas mention de l’emplacement de ce bâtiment. Cependant, certains indices peuvent suggérer une localisation assez précise du bâtiment. Tout d’abord, nous pouvons obérer qu’à l’angle gauche du bâtiment une ornementation en bossage plat à refends sur la hauteur du rez-de-chaussée. Au-dessus, une pilastre d’ordre ionique est présente sur la hauteur du premier et second étages. La toiture qui couvre la maison est de type mansardée. Généralement ces trois éléments réunis font référence aux critères des édifices érigés au niveau des places royales. Ainsi, nous savons que la façade latérale gauche de la maison, que nous ne pouvons pas voir sur l’élévation, se trouve en face d’une place royale. La place Neuve n’étant pas pensée initialement comme une place royale, il s’agit donc de la place royale du Palais. Ce qui renforce davantage le fait que Robelin ait pensé à l’architecture des façades des maisons entourant la future place royale, ce même avant les plans de Gabriel, en plus des maisons des particuliers sur l’ensemble des îlots. Un second indice nous permet de savoir que la façade dessinée par Robelin est sûrement destiné à la future bâtisse de M. Vatar. Ce dernier a apposé sa signature en bas du plan de coupe. Selon le plan de reconstruction de Robelin, la maison de M. Vatar, imprimeur, se trouve sur l’îlot H à l’emplacement « e » à l’angle de la rue Royale (actuelle rue Nationale) et de la place du Palais (actuelle place du Parlement de Bretagne).

À vrai dire, une note en haut de la coupe faisant référence à l’emplacement de la maison est présente. Cependant, on voit bien que cette note a été ajoutée à posteriori et après la Révolution française de 1789 (la rue Royale ayant été remplacée par la rue Nationale après cet événement) : « Projet de maison à l’angle de la place du Palais et de la rue Nationale. Cette maison a été construite sur un plan différent mais l’intérêt de ce lavis consiste en ce qu’il est le projet primitivement adopté pour toutes les maisons de la place, il n’a été exécuté que pour le n°4 ». Si nous sommes d’accord avec le fait que cette maison soit le schéma primitif des maisons élaborées par Robelin pour toute la ville, cette maison n’est pas pensée « pour toutes les maisons de la place » comme nous avons pu le voir dans notre partie un peu plus haut sur l’esthétique des façades au niveau des places royales. Le manque de décor n’est pas compatible avec une place royale. Aussi, nous sommes en désaccord avec le fait que le schéma de Robelin n’ait été reproduit qu’au n°4 de la rue Nationale.

Cette élévation représente une maison composée de 5 niveaux. Au rez-de-chaussée, une porte est positionnée au centre entourée de chaque côté de 2 arcades en plein cintre. Une fenêtre cintrée est représentée au-dessus de la porte pour permettre à la lumière de rentrer dans le couloir. Sous chaque ouverture en arcade, on voit des ouvertures appelés soupirail permettant d’aérer les caves voûtées en pierre. Le rez-de-chaussée est prévu pour accueillir les boutiques. Un bandeau marque la séparation entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Du premier au troisième étage, chaque étage est formé de 5 ouvertures toutes alignées les unes aux autres. Le premier étage est formé de 5 ouvertures rectangulaires d'une hauteur de 7 pieds 6. Chacune d’entre-elle est entourée de chambranle. Le second étage est pensé sur le même plan que le premier étage. En effet, 5 ouvertures sont également présentes mais cette fois-ci elle sont cintrés pour faire écho aux arcades du rez-de-chaussée. Les ouverture sont plus petites que celle du premier étage avec une hauteur de 7 pieds. Une double corniche permet de séparer le second étage du troisième étage. Le troisième étage est composé également de 5 ouvertures d’une hauteur de 6 pieds. Le quatrième étage de la maison est situé au niveau de la toiture mansardée. On peut voir 5 lucarnes dont les ouvertures sont de 6 pieds de hauteur. Les lucarnes sont des lucarnes à croupe dite « capucine » ou « à la capucine ». Robelin prévoit également 3 petites ouvertures plus haut sur la toiture sous forme de lucarnons également « à la capucine ».

3. Les façades sur cours

=> Une tradition rennaise : des coursives avec balustrades en bois

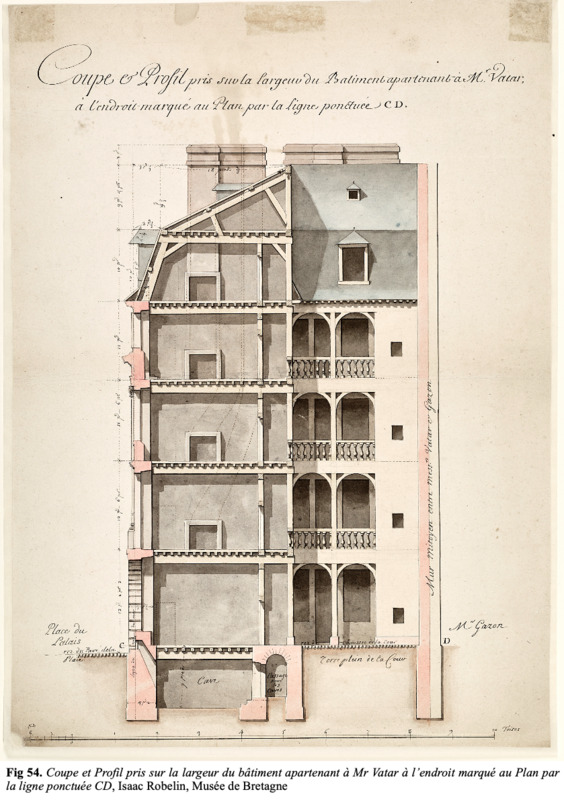

On se rend compte que Robelin choisit la maison de M. Vatar comme exemple pour l’élaboration de son plan « type » pour l’ensemble des maisons reconstruites. Plus encore, elle nous donne des renseignements sur l’esthétisme des façades dans les cours intérieures entre les deux maisons.

Une coupe nommée « Coupe et Profil pris sur mal largeur du Bâtiment appartenant à M. Vatar à l’endroit marqué au Plan par la ligne pintée C D » (Fig.54) nous permet de se rendre de cette typologie de façade.

Au rez-de-chaussée, on voit deux arcades en bois soutenus par un trumeau central. Ces arcades ouvre sur un espace couvert permettant d’accéder à un premier logement. En effet, sur le mur nous pouvons voir une porte entourée de deux fenêtres. Une petite fenêtre est dessinée également sur la partie murée à droite des arcades. Ces fenêtres doivent données directement sur la cage d’escalier qui permet d’accéder aux coursives. Le premier étage est créer sur les mêmes bases que le rez-de-chaussée, il faut seulement y ajouter les balustrades traditionnelles renaisses en bois.. La façon dont les balustrades sur la coursives sont sculptées peuvent être vu sur des édifices construits au XVIIe siècle avant le grand incendie et toujours présent aujourd’hui tel que l’Hôtel du Molant (construit vers 1670), l’Hôtel de Montboucher (construit en 1658) ou encore l’Hôtel Racapé de La Feuilleté (construit vers 1660). Ces hôtels particuliers sont construits à l’extérieur des remparts de la ville médiévale c’est pourquoi ils ont été épargnés par le feu de 1720. La disposition du premier étage est reproduite au second et au troisième étages. Un cinquième niveau est créé en toiture. On peut voir une lucarne à la capucine axée sur les secondes arcades. Un peu plus haut, un lucarnon est axé sur la lucarne. La toiture est à la Mansard.

Aujourd’hui, les façades sur cour telles que Robelin les a pensé sur la coupe étudiée juste au-dessus sont toujours visibles sur certain bâtiment reconstruit après l’incendie de 1720. Nous pouvons notamment citer l’immeuble du 8 rue de Coetquen (Fig.55) au niveau de l’îlot 17 de notre dessin des îlots de la ville aujourd’hui. Dans d’autres cours de la ville il ne reste que des restes tel qu’au 3 rue Edith Cavell (Fig.56).

Bien que cette disposition de la façade sur cour soit visible encore aujourd’hui, nous nous sommes rendus compte en observant les croquis réalisés à la main dans l’un de ses carnets que Robelin a pensé également à un autre esthétisme pour les façades donnant sur les cours intérieures de ses édifices. Il serait intéressant de pouvoir faire un inventaire complet de toutes les façades des cours intérieures de chaque immeuble des îlots reconstruits après l’incendie. Ainsi, nous supposons ici que les façades sur cour avec des coursives en bois à la rennaise sont en fait une demande du propriétaire M. Vatar.

=> Un simple mur et son escalier central pour remplacer les coursives

Dans un carnet retrouvé aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine situées à Rennes, nous avons pu observer de magnifiques croquis réalisés à la main par Robelin. Le premier que nous étudions ici est intitulé « Plan et coupe d’une maison rennaise » (Fig.57). Nous nous intéresserons à la coupe située sur la partie supérieure de la feuille du carnet. Nous étudions le plan plus en détail plus loin dans notre développement.

Le croquis réalisé par Robelin représente une coupe d’un immeuble érigé à l’angle d’un îlot. Ici, aucune coursive n’est visible sur les façades sur cour. Seules des fenêtres donnant sur la cour accompagnées de deux portes surmontées de deux fenêtres sont observables sur la façade du fond. Même en lisant les façades perpendiculaires, nous constatons seulement des ouvertures donnant sur la cour mais pas de coursives représentées. Nous retrouvons ces dispositions dans plusieurs cours d’immeubles reconstruits après l’incendie de 1720 observé au 6 rue d’Entrées (Fig.58-59) lors de notre inventaire des façades des îlots reconstruits.

Ainsi, cela renforce le fait que Robelin donne des indications bien précises pour les façades donnant sur les rues principales de la ville, le paysage et l’image de la ville finalement, mais il semble que les façades des cours intérieures sont réalisés selon le goût et le bon vouloir des propriétaires. Les deux versions vues précédemment sont aujourd’hui visibles. Nous verrons plus loin que c’est Gabriel qui va durcir les règles concernant les matériaux utilisés pour les façades, fait assez ironique quand on sait que la Communauté de Rennes congédie Robelin pour ses règles considérées déjà comme trop strictes.

4. Les édifices sur les rues rampantes de la ville

Comme nous l’avons vu précédemment, Robelin réalise des plans et des coupes des immeubles qu’il souhaite reconstruire sur chacun des îlots formant le tracé de la ville nouvelle après l’incendie. Ces plans et coupes sont des exemples types mais ne prennent pas en compte les différences de superficie des parcelles de chaque îlot. Ainsi, les façades des bâtiments ne peuvent être identiques sur les parcelles qui ont une largeur plus grande ou plus petite que celle du plan type de Robelin. On reproche à Robelin de ne pas prendre en compte la topographie du terrain de la ville. En effet, la ville est construite sur un dénivelé important entre la ville haute et la Vilaine. Mais si l’on observe bien les élévations que nous avons trouvé dans son carnet, il prend en compte la topographie du moins pour les rues rampantes de la ville.