A. La place royale : un indispensable des villes pensé dès le XVIème siècle, multiplié aux XVIIe et XVIIIe siècle

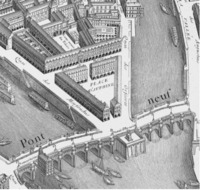

La place Royale, détails du plan de Turgot, 1739, BNF Turgot, 1739, BNF.

La place Dauphine, détails du plan de Turgot, 1739, BNF.

1. Henri IV ou les prémices des places royales

Sous Henri IV, Paris entame une transformation urbaine majeure, marquée par la création de places royales comme la place Dauphine (1580-1611) et la place Royale (1604-1612), plus tard renommée place des Vosges. Ces places, à la fois commerciales et esthétiques, deviennent des lieux de promenade pour les élites. Henri IV vise à « ouvrir » Paris, c'est-à-dire à rendre la ville plus accessible et aérée, en éliminant les obstacles visuels comme les maisons sur les ponts, permettant ainsi une meilleure perspective sur la Seine et la circulation. Des projets comme la rue Dauphine et le Pont-Neuf contribuent à cette ville plus ouverte. La place Dauphine, aménagée de 1607 à 1610, devient un espace commercial, notamment pour les orfèvres. La place Royale, située dans les marais parisiens, est valorisée en 1604 avec la construction d’une manufacture de soie, attirant une population fortunée pour acheter des vêtements de luxe.

Le Pont-Neuf, vu de l’entrée de la place Dauphine, le quai Malaquais avec le collège des Quatre-Nations en construction, la Grande Galerie et le Louvre, vers 1665. Passage d’un cortège sur le pont, 1665-1669, Huile sur toile, anonyme - Paris, Musée Carnavalet

2. Louis XIII : de la place promenade à la place royale

Ce changement urbain initié sous Henri IV est poursuivit pas son successeur Louis XIII. Il marque alors l’émergence d’un nouveau style architectural, l’architecture aux « trois couleurs ». Ce style se distingue par trois zones sur les bâtiments : l’entresol blanc, les étages en briquettes rouges et les toitures en ardoises bleues. Ce style est encore visible sur la place des Vosges, qui, contrairement à la place Dauphine, a conservé l’uniformité de ses façades grâce à une règle d’urbanisme stricte. La place devient progressivement un lieu de promenade pour l’aristocratie, notamment à partir de 1607, avec l’installation de leurs hôtels particuliers, attirés par la tranquillité et les belles vues. La place Royale, initialement un espace marchand, se transforme en un lieu résidentiel avec la fermeture de la manufacture de soie et l’ajout d’une statue royale en 1639, sous l’impulsion du cardinal de Richelieu. Cette statue symbolise la proximité avec le pouvoir. La place Dauphine, bien qu’elle ne possède pas de statue en son centre, fait face à celle du Pont-Neuf, visible de loin. Si certains projets de places royales, comme la place de France, n’ont pas abouti à cause de l’assassinat d’Henri IV, ses successeurs continuent de développer ces places en accentuant l’importance des statues royales, transformant peu à peu ces espaces fermés en lieux ouverts.

3. Louis XIV ou le monopole des places royales à Paris et en provinces

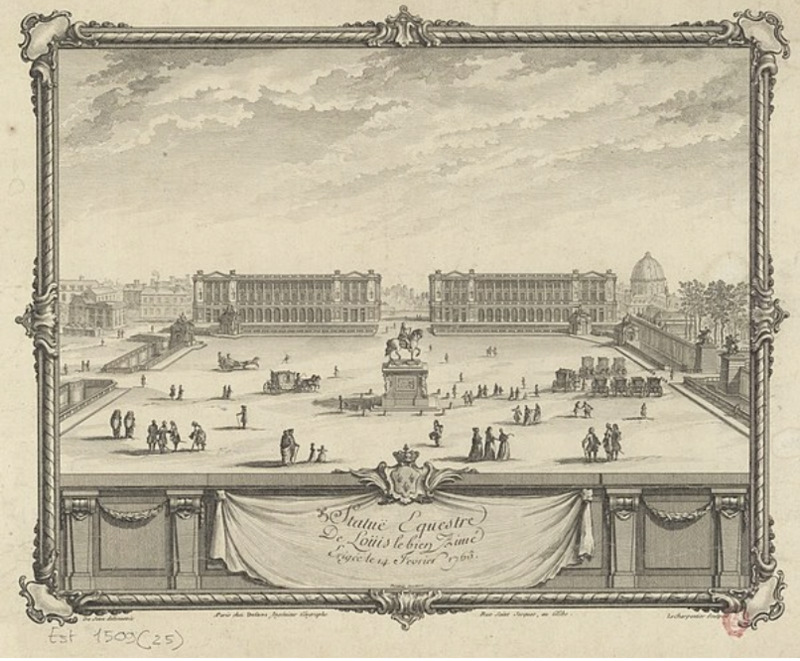

Sous Louis XIV, les places royales se démocratisent, et la statue du roi devient un élément central de ces espaces. Louis XIV, grand roi guerrier, inspire certains membres de l'aristocratie à lui rendre hommage par des statues de bronze célébrant ses victoires. En 1683, François d'Aubusson, installé dans le quartier du Palais-Royal, fait aménager la place des Victoires après avoir acheté et démoli l’hôtel d’Hemery. L'architecte François Mansart conçoit la place en même temps que les bâtiments autour, créant une harmonie. La statue du roi, placée au centre, devient un symbole de pouvoir social pour ceux qui y résident. La statue de Louis XIV sur la place des Victoires est impressionnante, couronnée par l'allégorie de la Victoire et protégée par une balustrade. Bien que prévue initialement pour inclure des esclaves enchaînés représentant les ennemis de Louis XIV, ces statues furent remplacées par des allégories moins controversées. Un autre exemple est la place Louis le Grand (actuelle place Vendôme), qui reprend le même principe, mais sous forme rectangulaire. Bien que la place des Victoires reste fermée, on observe progressivement l’ouverture des places, qui commencent à former des parvis, et l’exportation des places royales en province.