B. Rennes : deux places royales dont un nouveau type de place, la place parvis

Les places royales ne se limitent pas à Paris, elles s’étendent également dans les provinces pour affirmer la présence du roi loin de la capitale, reprenant ainsi une tradition des provinces romaines sous l’Empire. Dans le cas de la reconstruction de Rennes, le drame du grand incendie a permis au pouvoir royal de renforcer son influence, notamment par l’implantation de deux nouvelles places royales, même si la place Neuve n’était pas initialement conçue comme telle.

1. La place Neuve : une question d'esthétique ou d'utilité pour Rennes ?

Dans le plan de reconstruction de Rennes de 1722, Robelin propose la création de la place Neuve, une place publique centrale et destinée à améliorer le commerce et faciliter les marchés. Toutefois, la communauté de Rennes, jugeant qu’il y a déjà assez de places dans la ville, ne partage pas son enthousiasme. Malgré ses réserves, Robelin laisse la possibilité de construire un îlot de maisons à cet emplacement. Finalement, après l’approbation du Conseil du Roi en 1723, la place Neuve est maintenue pour des raisons d'esthétique et du bien public. La communauté change d'avis et valide l’idée, priorisant la beauté de la ville sur des intérêts privés.

Les projets d’aménagement de la place selon Gabriel

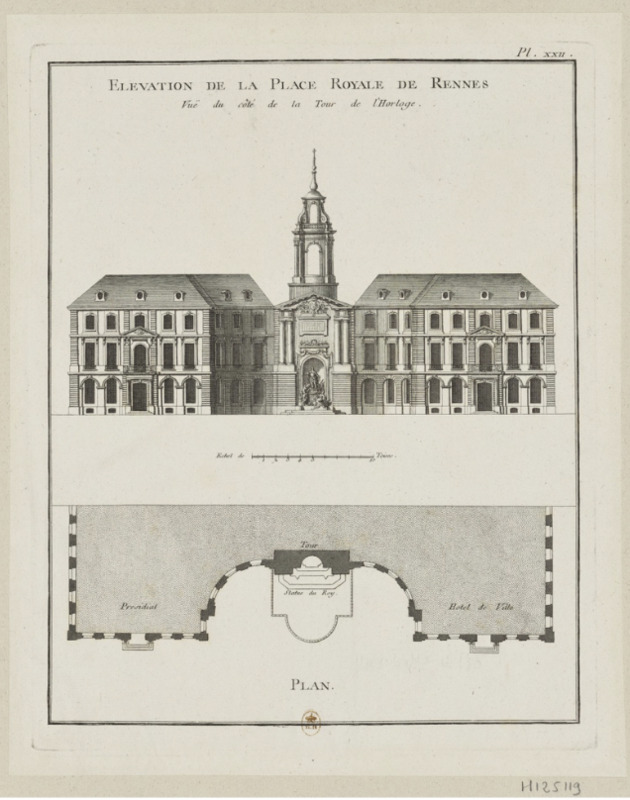

Après la décision de la communauté, Gabriel commence à travailler sur l’aménagement de la place. Il propose d'y installer une nouvelle tour de l’horloge au centre, tout en laissant de l’espace pour des maisons autour. Cependant, insatisfait de la petite taille de la place, Gabriel propose en 1726 un projet plus ambitieux avec l’ajout du Pré́sidial et de l’Hôtel du Gouverneur. Mais face aux limites de la place, un troisième projet en 1730 agrandit l’espace en acquérant des parcelles voisines. Ce choix permet de mieux disposer les bâtiments sur les côtés, notamment le Pré́sidial et l’Hôtel du Gouverneur, mais ce dernier ne sera jamais construit.

Finalisation du projet et héritage architectural

Le projet finalisé par Gabriel dans les années 1730 est marqué par la construction de l’Hôtel de Ville (prévu initialement comme Pré́sidial) entre 1734 et 1743. En 1754, une statue de Louis XV est placée dans une niche, faisant de la place Neuve une seconde place royale de la ville. En 1835, l’Hôtel du Gouverneur, qui ne sera jamais construit, est remplacé par un opéra. Aujourd’hui, l’aménagement de la place, avec son Pré́sidial, reste visible et témoigne du projet ambitieux de Gabriel.

Elevation en perspective de la Nouvelle place du Palais de Rennes, 1726, BNF département Estampes et photographies, RESERVE FOL-QB-201 (91).

2. La place du palais actuel, le Parlement de Bretagne

Le projet d'Isaac Robelin : Avant l'incendie de 1720, il existait déjà une place devant le palais, nommée placis Saint-François, aménagée après la construction du palais du Parlement de Bretagne entre 1618 et 1709. À l'origine, cette place servait de parvis, mais après le drame de l'incendie, Robelin redimensionne cette place pour l'agrandir et la désenclaver des maisons médiévales alentours. Cependant, ce n’est qu'avec l'arrivée de Gabriel que la place prendra véritablement le statut de place royale.

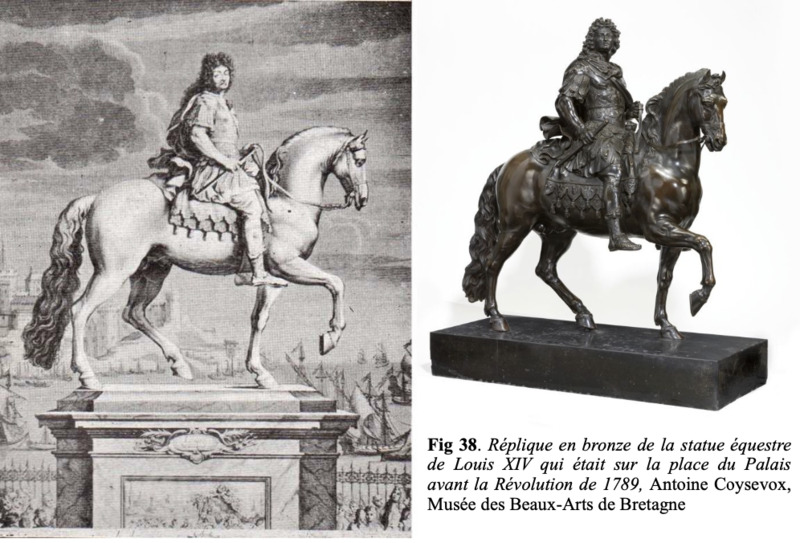

L’arrivée de Jacques V Gabriel : À son arrivée, Gabriel se concentre sur cette place, la qualifiant de "la plus considérable" de la reconstruction de la ville. Il conserve le tracé établi par Robelin mais réduit la pente de la place et détruit l’escalier monumental menant à la grande salle pour éviter que les parlementaires soient au-dessus de la future statue du roi. En 1730, une statue équestre en bronze de Louis XIV, fondue par Antoine Coysevox, est installée au centre de la place. Ce geste symbolise la puissance royale, marquant un tournant où la statue prend l'importance sur l'architecture du palais lui-même.

Réplique en bronze de la statue équestre de Louis XIV qui était sur la place du Palais avant la Révolution de 1789, Antoine Coysevox, Musée des Beaux-Arts de Bretagne

Aujourd’hui : La statue équestre de Louis XIV, fondue pendant la Révolution, est aujourd'hui remplacée par une réplique miniature, conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes. La place, après la destruction du couvent des Cordeliers en 1829, voit l'ouverture de la rue Louis-Philippe (actuelle rue Victor Hugo). En 1883, un bassin central avec un jet d’eau est ajouté, mais il disparaît en 1936, lors de l'aménagement d'un jardin à la française. Aujourd'hui, cette configuration est toujours visible, bien que les jardins aient disparu.

La place du Palais, au-delà de sa fonction de parvis, est devenue un symbole de la puissance royale et de l’aménagement urbain, avec l’ajout de la statue du roi et l’impact direct sur l’architecture environnante.