B. Rennes et le plan de reconstruction par Robelin

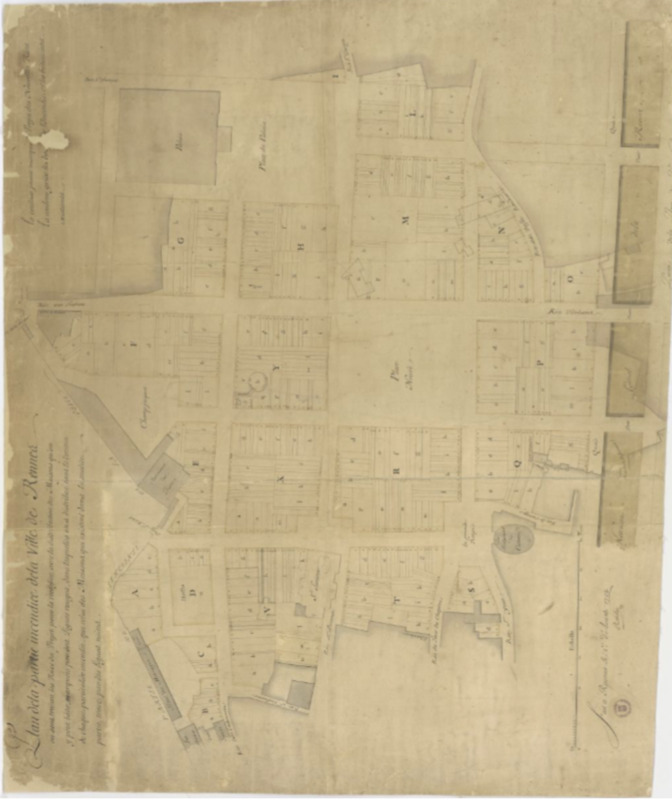

Plan géométrique de la ville de Rennes Capitalle de la Province de Bretagne dont partie est incendiée dans la nuit du 22 Xbres jusqu’au 27 du même mois, 30 décembre 1720, Institut de France.

Comme le montrent les plans ci-contre, l'incendie a ravagé 40 % des maisons de la ville haute de Rennes. Il devient alors urgent de reconstruire rapidement et efficacement, tout en introduisant de la « modernité » dans cette capitale bretonne qui était restée fidèle à la tradition du bois.

1. Robelin : Le plan et la reconstruction organisé selon la tradition de son temps et selon le savoir-faire des ingénieurs militaire

Pour répondre à la demande du Conseil du roi et de la Communauté de Rennes de reconstruire la ville selon le tracé traditionnel de l’époque, Robelin, fort de son expérience en ingénierie militaire et civile, conçoit un plan ambitieux daté de 1720. Ce plan, intitulé Plan des emplacements de la partie incendiée de la ville, organise la ville en 21 îlots, désignés de A à Y, et comprend deux places : la Place du Palais (aussi appelée place royale) et la place Neuve. Ces îlots, disposés en damier, sont séparés par des rues rectilignes de même largeur, bien que leurs dimensions varient

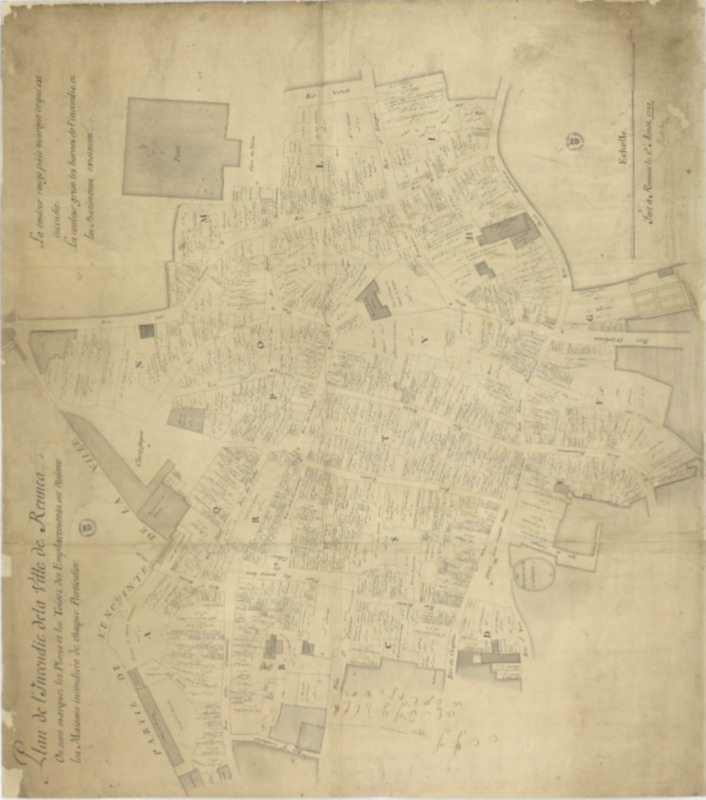

Plan en couleur de la partie incendiée de la ville, où sont tracés les rue du projet pour la reconstruction, 1722, Isaac Robelin, Archives municipales de Rennes, 1 Fi 2.

Il est probable que Robelin, lors de la reconstruction de Rennes après l'incendie de 1720, ait pris pour modèle le gabarit du Parlement de Bretagne, qu'il a minutieusement reproduit pour concevoir un nouveau tracé urbain. Ce gabarit, représenté en gris sur le plan qu'il a dessiné, constitue une sorte de référence ou de cadre de base qu'il a multiplié à plusieurs reprises pour organiser la nouvelle structure de la ville. Il est probable qu'il ait utilisé ce modèle pour établir les grandes lignes de la reconstruction, en créant des rues et des places tout en respectant une certaine logique géométrique qui soit à la fois fonctionnelle et symbolique. En ajustant le tracé en fonction de ce gabarit, Robelin a cherché à apporter une certaine cohérence à la ville, tout en répondant aux besoins de la reconstruction dans un contexte de destruction massive.

Ce projet de reconstruction n’a pas été conçu de manière purement abstraite. Au contraire, Robelin a pris en compte les bâtiments qui avaient survécu à l’incendie. Ces derniers étaient pour lui des repères dans le processus de réorganisation de l’espace urbain. Ces bâtiments survivants étaient en quelque sorte des îlots d'histoire qui devaient être intégrés dans le nouveau tissu urbain. Sur le plan, ces bâtiments sont indiqués en gris, ce qui permet de les distinguer facilement des zones complètement dévastées.

Le Palais du Parlement de Bretagne, qui se trouvait dans la ville haute, est l'un des bâtiments les plus emblématiques qui a survécu. En raison de son importance, il est probable que Robelin ait pris soin de le conserver comme élément central du nouvel aménagement urbain, voire comme un axe structurant autour duquel d'autres bâtiments ont été agencés. Il en va de même pour l’Hôtel des Monnoyes, les anciennes prisons, l’Hôtel de Robien et certaines constructions des Religieuses du Calvaire, qui ont résisté à l’incendie. Ces bâtiments ont donc joué un rôle crucial dans l’élaboration du nouveau plan urbain, agissant comme des points d’ancrage autour desquels Robelin a ajusté l’implantation des nouvelles rues, places et îlots.

En adaptant son projet aux espaces laissés vacants par la destruction de la ville médiévale au nord de la Vilaine, Robelin a cherché à réorganiser la ville de manière plus rationnelle et moderne. Les rues rectilignes, les places ouvertes, et les îlots bien définis font partie de cette vision nouvelle de l'urbanisme, marquée par un désir de rationalisation et de modernisation, en opposition au labyrinthe de rues sinueuses et encombrées de la ville médiévale. Ainsi, Robelin a su tirer parti des éléments du passé tout en imposant une transformation radicale du paysage urbain, reflétant les idéaux de son époque.

Son projet répondait à un double objectif : d'une part, il devait restaurer la ville et permettre à ses habitants de se réinstaller dans des conditions plus sûres, et d'autre part, il devait donner à Rennes un visage moderne, en harmonie avec les nouvelles aspirations urbanistiques du XVIIIe siècle. En intégrant les bâtiments survivants dans son plan, Robelin a veillé à respecter un équilibre délicat entre tradition et innovation.

Plan de l’incendie de la ville de Rennes, 1722, Isaac Robelin, Archives municipales de Rennes, 1 Fi 1.

Le plan comporte également des traces en jaune et en rouge sur chaque îlot. Une nomenclature en haut à droite du plan précise que la couleur jaune indique les « Nouvelles Rues » et la couleur grise désigne les bâtiments rescapés de l’incendie. En haut à gauche, une autre légende explique que les lignes rouges délimitent les terrains destinés à être reconstruits, tandis que les lignes noires marquent les maisons existantes et celles à construire sur les parcelles des particuliers touchés par l’incendie. Chaque îlot est ainsi subdivisé en « maisons », désignées par des lettres minuscules, indiquant les futurs immeubles où les familles pourront habiter, superposées les unes aux autres.

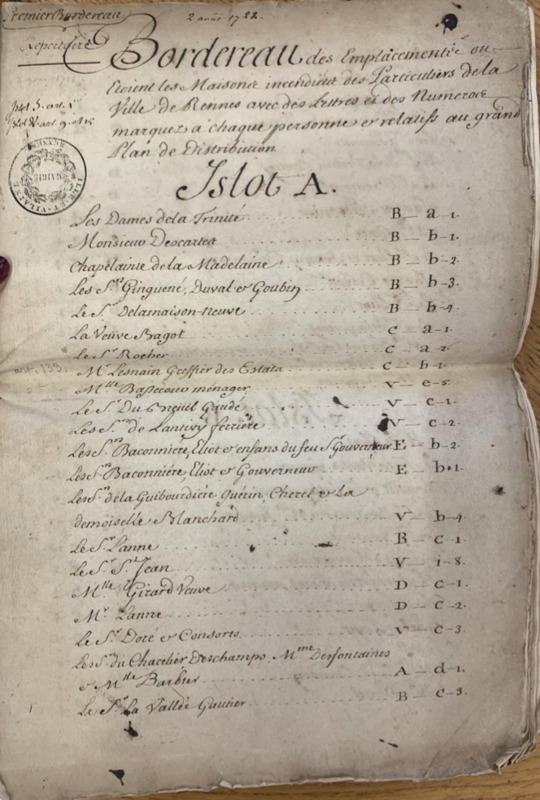

Bordereau des Emplacements ou étaient les Maisons incendiées des Particuliers de la ville de Rennes (...), Archives municipales de Rennes, R2-115.

Le bordereau ci-contre mentionne les anciens îlots où vivaient les habitants avant l’incendie, suivis de la lettre majuscule correspondant à leur nouvel îlot, et de la lettre minuscule désignant la nouvelle « maison », elle-même subdivisée en parcelles numérotées (ex. : îlot A, Les Dames de la Trinité, B-a-1). Ainsi, selon le plan, les Dames de la Trinité seraient les nouvelles propriétaires de la « parcelle 1 » du « bâtiment a » dans le nouvel « îlot B », alors qu’elles occupaient une parcelle dans l'îlot A du plan médiéval.

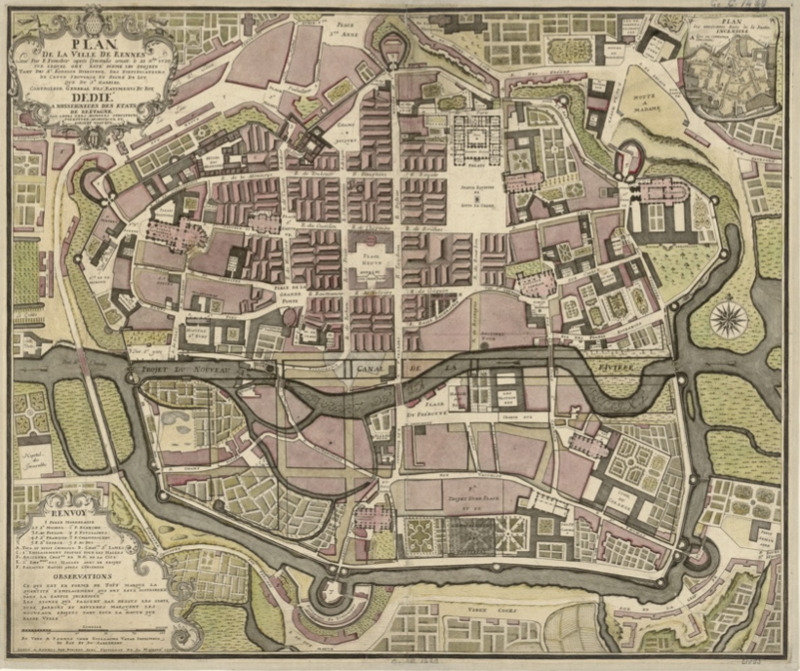

Plan de la ville de Rennes / levé par F. Forestier, après l'incendie arrivée (sic) le 22 Xbre 1720, sur lequel ont été formé (sic) les projets tant du Sr Robelin, directeur des fortifications de cette province... que du Sr Gabriel, contrôleur général des bâtiments du roi.

2. Le plan de Forestier

Sur un plan réalisé par Le Forestier en 1726, nous pouvons également observer le projet de reconstruction de la ville de Rennes en îlots. Ici, l’ancien plan de la ville médiévale a été réutilisé et superposé avec la nouvelle disposition en îlots proposée par Robelin. Non seulement les îlots sont visibles, mais il est possible de voir aussi les toitures des maisons que Robelin prévoyait de construire sur chaque îlot. Fait surprenant, les toitures couvrent l'intégralité des parcelles de terrain de chaque îlot. Cet effet semble davantage destiné à évaluer le nombre de maisons à construire plutôt qu'à reproduire fidèlement la réalité de leur implantation et de leurs toitures.

Un autre élément intéressant sur ce plan est le tracé en damier du quartier sud de la Vilaine. Robelin, dans son ambition, souhaite étendre ce modèle à la basse ville de Rennes, en répliquant le plan de la haute ville (partie incendiée en 1720). Pour ce faire, il envisage de raser tous les bâtiments allant de la rive sud de la Vilaine jusqu'aux fortifications sud de la ville. Si la reconstruction de la partie haute de la ville a déjà été un choc pour les Rennais, ce projet de destruction et de reconstruction en damier dans la basse ville apparaît comme totalement irréaliste, d'autant plus que les habitants peinaient déjà à se reloger après l’incendie.

Le plan prévoit également un canal, car Robelin souhaite dévier le cours de la Vilaine pour créer un canal linéaire qui s'intègrerait dans son plan en damier formé de rues perpendiculaires. Il vise à créer une ville idéale, parfaite et digne de son époque. Cependant, les besoins réels des Rennais étaient tout autres. Finalement, seules les rues et les îlots de la ville haute ont été retenus pour la reconstruction.

Robelin ne se contente pas de définir le plan de reconstruction de la ville haute, il se penche également sur l’architecture des façades et sur l'agencement intérieur des maisons, où les habitants devront désormais vivre les uns au-dessus des autres. Ces aspects seront détaillés dans la salle suivante.

3. Le plan de la ville de Rennes aujourd’hui

Il est essentiel de comparer le plan actuel de Rennes avec ceux de Robelin. Jean Meyer, dans Histoire de Rennes (1972), soutient que les projets de Robelin n’ont pas été pleinement réalisés à cause du manque de financement et des réticences des Rennais. Si son projet n’a pas été entièrement achevé, notamment concernant l’homogénéité des façades, une promenade dans les rues de Rennes aujourd’hui montre clairement l’impact de son tracé. Par exemple, au nord de la Vilaine, les rues forment un réseau en damier, délimitant des îlots homogènes, comme le prévoyait Robelin. Ce même tracé en damier existe également au sud de la Vilaine, concrétisé par la construction du canal d’Ille-et-Rance (1804-1832), qui a permis la réalisation du projet de Robelin pour la ville basse.

Après quatre années de travail, Robelin, en raison de son caractère difficile et de projets trop ambitieux, fut contraint de partir en 1724. Il laissa la direction des travaux à Jacques Gabriel, qui poursuivit l’œuvre jusqu'à sa mort en 1742, puis à son fils Jacques-Ange, qui acheva le projet.