LE BLEU DE TRAVAIL : UNE COULEUR IDENTITAIRE ?

L'usage du bleu dans le monde ouvrier

L'usage et la signification du bleu dans le monde ouvrier en France ont considérablement évolué du XIXᵉ siècle à aujourd'hui.

Le bleu est habit et couleur, symbole de la révolution industrielle.

Il est la teinte emblématique du travail manuel. Le bleu (unfinorme et couleur) a d'abord permis l'uniformisation des ouvriers, incarnant la solidarité et la rigueur du labeur. Celle la même est liée à la fabrication d'uniforme par des usines de vêtements de travail comme Lafont. Le choix de la couleur bleu n'est donc pas celui des patrons, qui choisissent simplement sur les catalogues fournit par les usines les modèles que portent leurs employés.

Progressivement, diverses mutations économiques, sociales et culturelles ont redéfinit l’image de la classe ouvrière et son rapport aux couleurs.

Couleur du monde ouvrier au XIXᵉ siècle

Le bleu de travail : une uniformisation des ouvriers

Dès le XIXᵉ siècle, avec l’industrialisation, le bleu devient la couleur emblématique des travailleurs manuels.

Le port du bleu de travail se généralise dans les usines, les ateliers et les chantiers. Fabriqué en toile de coton ou en moleskine, cet habit est à la fois robuste, fonctionnel et peu salissant.

Pourquoi le bleu ?

Peu coûteuse et résistante, la teinture bleue, souvent obtenue à partir d’indigo ou de bleu de Prusse, supporte mieux les lavages répétés et l’usure des gestes mécaniques.

Alors que la bourgeoisie adopte le noir, couleur de l’austérité et de la distinction, et que les professions médicales et administratives privilégient le blanc, le bleu devient l’emblème des travailleurs manuels. Il s’installe comme un signe d’appartenance de classe, distinct des "cols blancs" des employés et fonctionnaires.

Déjà largement utilisé dans la marine pour sa solidité et sa résistance aux éléments, le bleu indigo est progressivement adopté par le monde ouvrier pour les mêmes raisons pratiques.

Au fil du temps, le bleu de travail ne se limite plus à sa seule fonction vestimentaire : il devient un symbole politique et identitaire, régulièrement réinvesti dans les luttes ouvrières et sociales. Il est porté comme un étendard de la classe laborieuse, réaffirmant la fierté du travail manuel face aux mutations du monde industriel et tertiaire.

Ce tableau de Boris Taslitky, représentant un ouvrier en bleu de travail, conservé au Musée national de l'histoire de l'immigration, "est une étude réalisée pour Les délégués, tableau exposé par Boris Taslitzky au Salon d'Automne de 1948 et représentant les délégués syndicaux de la métallurgie de la ville de Denain". Dans tout le travail de Boris Tasltiky, peintre du "réalisme socialiste" , le bleu de travail est omniprésent et sert, à l'instar d'autres représentations, qu'elles soient commerciales, politiques, culturelles, à incarner la figure de l'ouvrier.

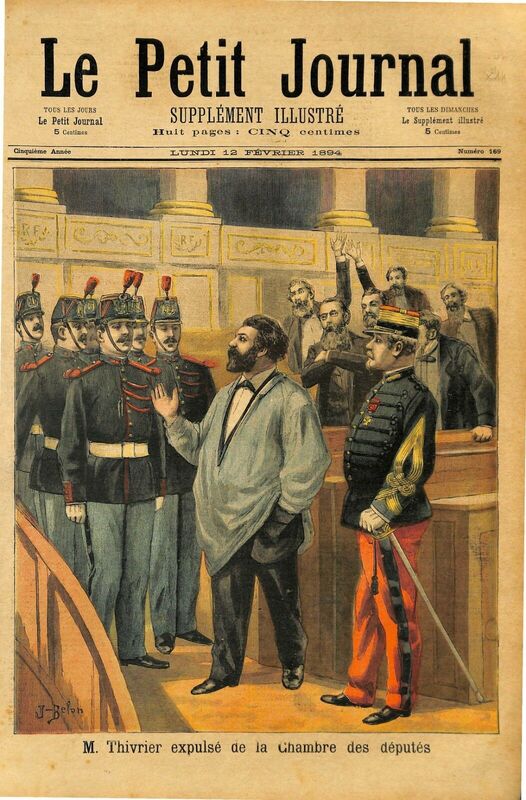

Expulsion de Christophe Thivrier en blouse de la Chambre des députés (Le Petit Journal 12 février 1894)

Le bleu ouvrier au XXᵉ siècle : entre révolution et représentation sociale

Le bleu et le mouvement ouvrier

Dans la première moitié du XXᵉ siècle, le bleu devient un symbole identitaire et politique. Il est associé à la classe laborieuse et à ses luttes. Le "bleu" devient une métonymie de l’ouvrier : on parle des "cols bleus" pour désigner les travailleurs manuels, en opposition aux "cols blancs" des employés de bureau.

En 1894, Christophe Thivrier, député socialiste et ancien mineur, est expulsé de la Chambre des députés pour avoir refusé d’enlever sa blouse bleue, symbole des ouvriers. Ce vêtement, marque de son attachement au peuple, contrastait avec l’élégance bourgeoise des parlementaires. Son expulsion illustre le rejet des classes populaires au sein des institutions, tandis que son bleu de travail devient un emblème de la lutte ouvrière.

La fiction s'est emparée de cette problématique, comme en témoigne cette scène de l'épisode 4 saison 1 de la série Baron Noir, où le personnage principal, député-maire de Dunkerque Philippe Rickwaert, revet son ancien bleu pour prononcer un discours choc en faveur de la scolarisation des élèves en enseignement professionnel. L'univers chromatique -bleu et rouge- rend la scène d'autant puissance quelle mobilise la couleur du travail ouvrier sur fond de lutte.

Déclin et réinvention du bleu ouvrier (1980 à aujourd’hui)

Déclin du "bleu" et mutations du monde du travail

Avec la désindustrialisation et l’essor du secteur tertiaire, l’image de l’ouvrier en bleu de travail s’efface progressivement. Les ouvriers eux-mêmes adoptent des tenues plus variées, avec l'apparition de tenues haute visibilité (jaune, orange). L’uniforme bleu reste néanmoins utilisé dans certains métiers (plombiers, garagistes, etc.), mais perd de sa charge symbolique.

Le bleu, une couleur bourgeoise ?

Depuis les années 2000, le bleu de travail a connu une réappropriation par d’autres sphères. La mode s’en empare : des marques comme Bleu de Paname réinventent la veste de travail comme un vêtement tendance. Enfin, dans l'art et la culture populaire, le bleu ouvrier est utilisé comme un symbole nostalgique d’un monde disparu.

Le bleu de travail, autrefois uniforme ouvrier, s’impose comme un terrain d’expérimentation dans la mode contemporaine. Yohji Yamamoto, en 2024, et Demna Gvasalia, lors du défilé Balenciaga Automne/Hiver 2017, en livrent deux visions opposées : l’un sublimant l’héritage du vêtement fonctionnel, l’autre le déconstruisant dans une esthétique subversive.

Yohji Yamamoto (2024) : le workwear sculptural et poétique

Dans sa collection Automne/Hiver 2024**, Yamamoto s’inspire du vêtement ouvrier japonais et occidental pour créer des silhouettes imposantes et asymétriques. Les vestes de travail en toile bleue épaisse, prolongées par des pans flottants, jouent avec la structure et le mouvement, tandis que les pantalons larges et drapés évoquent un uniforme à la fois pratique et majestueux. Par ces jeux de coupes et de superpositions, Yamamoto confère au bleu de travail une noblesse et une intemporalité, s’éloignant de toute réinterprétation littérale.

Demna Gvasalia (Balenciaga 2017) : la subversion XXL

Lors du défilé Balenciaga Automne/Hiver 2017, Gvasalia détourne radicalement le bleu de travail industriel en le propulsant dans l’univers du luxe dystopique. Il imagine des vestes XXL, des combinaisons rigides en coton bleu, évoquant un uniforme démesuré qui défie les proportions classiques. Ce choix s'inscrit dans sa démarche de déformation volontaire des codes vestimentaires, où le vêtement fonctionnel devient une armure sociale, imposante et dérangeante.