AUSTERITE OU REVOLUTION : LE NOIR

Les Corons - Pierre Bachelet.

L'Usage et la signification du noir dans le monde ouvrier

L’usage et la signification du noir dans le monde ouvrier en France ont évolué du XIXᵉ siècle à aujourd’hui. Contrairement au bleu, qui est devenu le symbole du travail manuel, le noir a longtemps été associé à l’austérité, à l’autorité, puis à une certaine radicalité sociale et politique. Au fil du temps, cette couleur est devenue un symbole fort, voire un marqueur identitaire des luttes sociales et des mouvements de contestation.

Au XIXᵉ siècle, le noir était avant tout une couleur commune et omniprésente dans l'habillement, qu'il soit celui des bourgeois ou des ouvriers. C’était également une couleur associée à l’austérité et au deuil.

Le noir se porte en vêtement de travail, à l'usine.

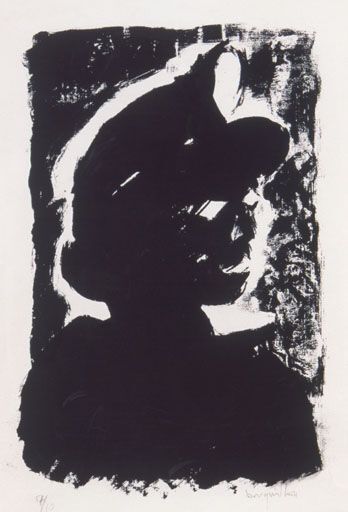

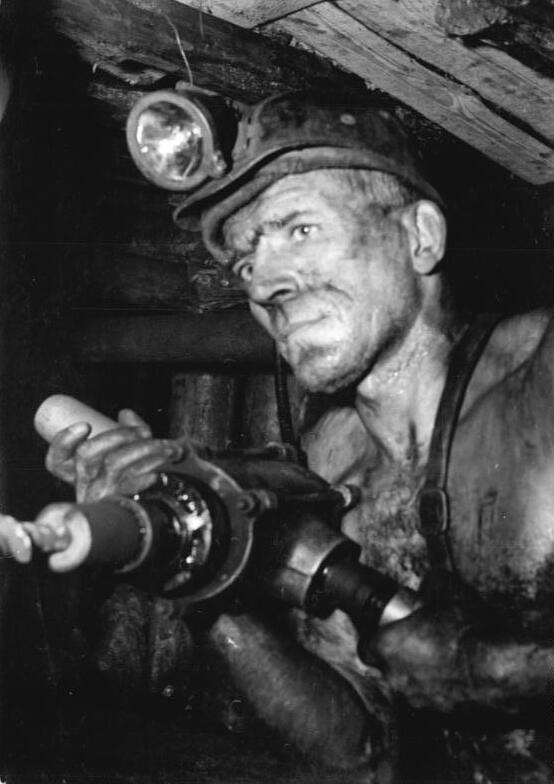

Les professions salissantes, comme celles des ouvriers du charbon – les fameuses "gueules noires" – des métallurgistes ou encore des cheminots, utilisaient également le noir. Toutefois, dans ces cas-là, la couleur n’était pas choisie pour ses connotations sociales, mais par nécessité : elle était pratique car moins salissante et plus résistante. Le noir devenait une couleur fonctionnelle, liée à des métiers pénibles et souvent mal rémunérés.

Le noir a donc d’abord été une couleur utilitaire dans le monde ouvrier, portée par nécessité ou par obligation sociale, mais sans la charge symbolique qu’on lui attribuera plus tard, au XXᵉ siècle, dans le cadre des luttes sociales. C'est au XIXe siècle que le noir commence à prendre une signification différente, liée à la révolte et à la contestation politique, lorsque des mouvements comme le syndicalisme ou l’anarchisme l’adoptent comme symbole de résistance.

Le noir chez les anarchistes et dans les luttes ouvrières

Le noir est une couleur symbolique forte dans l'histoire des mouvements anarchistes, idéologie dénonçant . Depuis la fin du XIXe siècle, il est associé à la rébellion contre l'autorité et à la lutte pour la liberté. Les anarchistes ont adopté le noir comme couleur de résistance, notamment à travers le célèbre drapeau noir, qui représente le rejet de l’État et des systèmes oppressifs. Ce choix a été amplifié par des figures historiques comme Mikhail Bakounine et Pierre Kropotkine, qui ont vu dans cette couleur un moyen d'affirmer leur refus des institutions et des hiérarchies.

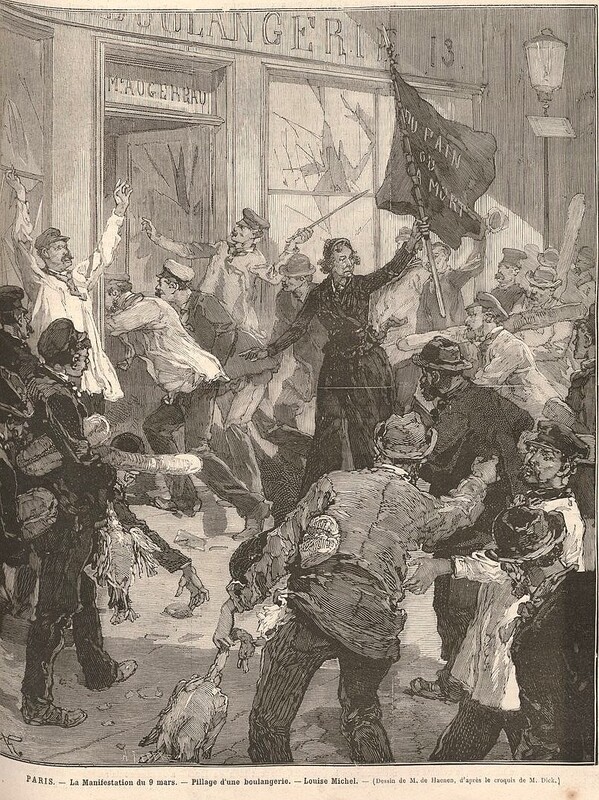

Le noir, dans ce contexte, est une couleur de non-compromis. Il incarne l'idée de l'anarchisme comme une voie radicale, une alternative aux systèmes politiques et économiques dominants. L'usage du drapeau noir (ou la construction historique de son usage originel) dans les manifestations est particulièrement associé à Louise Michel.

De nombreuses gravures témoignent de l'usage du drapeau noir par les anarchistes dans la Commune de Paris (1871), révolte populaire. Plus spécifiquement, le noir a également joué un rôle important dans les luttes ouvrières. Pendant les révolutions industrielles et les grèves des travailleurs, le noir est devenu un symbole de la lutte des classes et de la solidarité ouvrière. De nombreuses organisations syndicales, comme la CGT (Confédération générale du travail) en France, ont arboré le noir pour montrer leur opposition aux conditions de travail injustes et aux inégalités économiques. Les travailleurs en lutte se sont souvent identifiés à cette couleur, la considérant comme le reflet de leur détermination à revendiquer leurs droits.

Le noir dans ces luttes est aussi lié à la mémoire des révoltes passées, comme les révolutions de 1848 ou la Commune de Paris en 1871, où les travailleurs se sont battus pour leur liberté et leurs droits. Aujourd'hui encore, le noir est utilisé pour rappeler l'héritage de ces luttes et continuer à revendiquer des changements sociaux et politiques.

En somme, le noir, à la fois chez les anarchistes et dans les luttes ouvrières, représente une résistance constante, une volonté de transformation et un appel à la justice sociale. Cette couleur continue de marquer les mouvements de contestation et les combats pour un monde plus équitable.

Le noir aujourd'hui : entre héritage et réinvention

Le noir connaît aujourd’hui une transformation significative dans son usage. Avec l’évolution des conditions de travail et des codes vestimentaires, cette couleur a progressivement disparu des vêtements de travail pour laisser place à des couleurs aux symboliques plus marquées, comme le bleu, mais aussi des couleurs de haute visibilité, telles que le jaune et l'orange. Ces changements répondent à des nécessités pratiques et visuelles, mais le noir garde une place dans certains secteurs où il continue d’incarner des valeurs spécifiques.

Le déclin du noir dans l’uniforme ouvrier au XXᵉ siècle s'explique par l'industrialisation du travail et l’évolution des matériaux. Le bleu, symbolique de l’ouvrier, devient une couleur de plus en plus répandue dans les ateliers et les usines, alors que des couleurs vives comme le jaune ou l’orange se répandent pour des raisons de sécurité, notamment dans les environnements à risque. Ces couleurs permettent une meilleure visibilité et une identification plus rapide des travailleurs, en particulier dans les environnements industriels ou de construction.

Le noir disparaît ainsi des vêtements des travailleurs au profit de couleurs fonctionnelles, mais il n’en reste pas moins présent dans certaines professions où il conserve un sens spécifique. Dans le secteur du bâtiment et de la maintenance, par exemple, des tenues noires ou sombres sont souvent choisies pour éviter les taches visibles. Le noir, dans ce contexte, est perçu comme une couleur pratique et esthétique, permettant de maintenir un aspect soigné tout en étant adapté aux tâches difficiles et salissantes.

Les Black Blocs

Les Black Blocs désignent une tactique de manifestation où des groupes d’individus, vêtus de noir et souvent masqués, se rassemblent pour mener des actions radicales. Ce mode d’action est apparu dans les années 1980 en Allemagne, avant de se diffuser à l’échelle internationale dans les mouvements altermondialistes, antifascistes et anarchistes. Son objectif est de contester l’autorité, défendre les luttes sociales et protéger l’anonymat des manifestants.

Le noir, couleur emblématique du Black Bloc, joue un rôle essentiel : il permet une uniformité visuelle qui empêche l’identification individuelle et renforce le sentiment de cohésion. Il rappelle aussi l’héritage anarchiste et révolutionnaire du XIXᵉ siècle. En manifestation, ces groupes adoptent des tactiques offensives, pouvant inclure la destruction de symboles du capitalisme (banques, publicités, sièges d’entreprises) et des affrontements avec les forces de l’ordre.

Critiqués par certains pour leurs actions violentes, les Black Blocs sont aussi perçus par d’autres comme une réponse nécessaire à la répression étatique et à l’oppression économique. La couleur noire, portée et revendiquée, reste un élément marquant des manifestations contemporaines, illustrant l’évolution des formes de contestation sociale.