ÊTRE "UN JAUNE" : DE LA TRAHISON AU SYMBOLE DE RALLIEMENT

L'usage et la signification du jaune dans le monde ouvrier en France ont évolué du XIXᵉ siècle à aujourd’hui. Contrairement au bleu (travail manuel), au noir (autorité ou radicalité contestataire) et au rouge (révolte syndicale), le jaune a longtemps eu une connotation négative avant d’être progressivement réhabilité dans le monde du travail et des luttes sociales.

Le jaune au XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle : la couleur de la trahison ouvrière.

À la fin du XIXᵉ siècle, le jaune devient synonyme de trahison ouvrière. L'expression "jaune" est utilisée pour désigner les ouvriers qui refusent de faire grève ou qui cassent les mouvements sociaux en continuant à travailler (les "briseurs de grève").

L'origine du "jaune" dans le syndicalisme

Le "syndicalisme jaune" apparaît en France à la fin du XIXᵉ siècle en opposition aux syndicats "rouges" socialistes ou communistes. Il prône la collaboration avec le patronat plutôt que l'affrontement.

Origine du terme

Le mot "jaune" aurait été utilisé de manière péjorative pour désigner les briseurs de grève. Il fait écho à la symbolique médiévale où le jaune était associé à la trahison et à l'infamie.

Naissance du syndicalisme jaune

Le premier syndicat jaune naît au Creusot en 1899, après une grève dans les usines Schneider. Eugène II Schneider soutient la création d’un syndicat favorable au patronat pour contrer les syndicats révolutionnaires. La révolte est peinte par Jules Adler, le peintre des humbles, qui saisit sur le vif les événements de 1899. Femmes et hommes défilent, drapeaux tricolores à la main, devant les mines Saint-Pierre et Saint-Paul du Creusot. Le contraste est saisissant entre la dignité et la fraternité de cette population ouvrière et la dureté de ses conditions de vie.

Un mouvement structuré

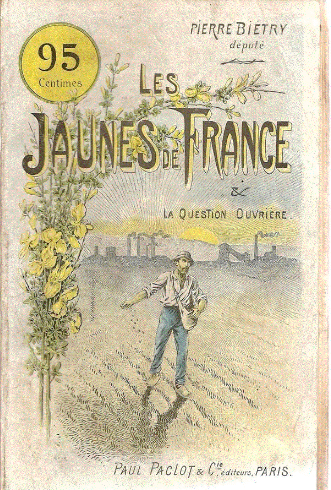

En 1902, Pierre Biétry fonde la Fédération nationale des Jaunes de France. Le mouvement prône la collaboration entre les classes et adopte la devise "Patrie, famille, travail", reprise plus tard par le régime de Vichy.

Symbolisme du Jaune

Le choix du jaune est aussi fait en opposition au rouge des socialistes. Couleur ambivalente, elle symbolise à la fois la richesse et la trahison, permettant au mouvement jaune de se démarquer des autres syndicats.

Jusqu’au début du XXᵉ siècle, deux camps s’opposent dans le monde ouvrier : le rouge, couleur des syndicats révolutionnaires et communistes (notamment la CGT), et le jaune, couleur des syndicats réformistes ou patronaux, qui refusent les méthodes radicales des "rouges". Le terme "jaune" devient une insulte dans le monde ouvrier : être un "jaune", c’est être un traître à la cause prolétarienne.

Couverture du livre Les jaunes de France et la question ouvrière de Pierre Biétry, paru en 1906.

La liberté guidant le peuple, transformée par le street artist Pascal Boy'art en 2018 en soutien à la lutte des Gilets Jaunes.

XXᵉ siècle : Déclin du jaune anti-syndical et émergence des tenues de sécurité

À partir des années 1950-1970, avec la fin des grands affrontements entre syndicats révolutionnaires et réformistes, l’usage du terme "jaune" pour désigner les "briseurs de grève" devient moins courant. Les luttes ouvrières restent dominées par le rouge et le noir, tandis que le jaune commence à être utilisé dans le monde du travail pour des raisons plus pragmatiques.

À partir des années 1980, le jaune devient progressivement la couleur des vêtements de haute visibilité dans plusieurs secteurs professionnels : bâtiment et travaux publics (BTP), transports et logistique, services d’urgence et sécurité. Le jaune, autrefois symbole de trahison ouvrière, devient ainsi une couleur fonctionnelle et nécessaire pour la protection des travailleurs.

Le jaune au XXIᵉ siècle : un symbole de protestation

En 2018, le mouvement des Gilets jaunes redonne au jaune une forte connotation ouvrière et revendicative. Ce mouvement, né d’une contestation contre la hausse des prix du carburant, devient rapidement une révolte sociale contre les inégalités et la précarité.

Pourquoi le jaune ? Le gilet jaune est obligatoire dans chaque voiture en France, ce qui en fait un symbole accessible et universel. Il est associé aux travailleurs précaires (ouvriers, routiers, intérimaires) qui se sentent abandonnés par les élites politiques et économiques.

Contrairement au rouge des syndicats traditionnels, le jaune des Gilets jaunes marque une rupture avec les mouvements ouvriers classiques : ce n’est plus un mouvement syndical, mais une révolte populaire spontanée. Ce retournement de signification est majeur : le jaune, autrefois méprisé dans le monde ouvrier, devient une couleur de lutte et de contestation sociale.