Théorisation d’un nouveau genre littéraire

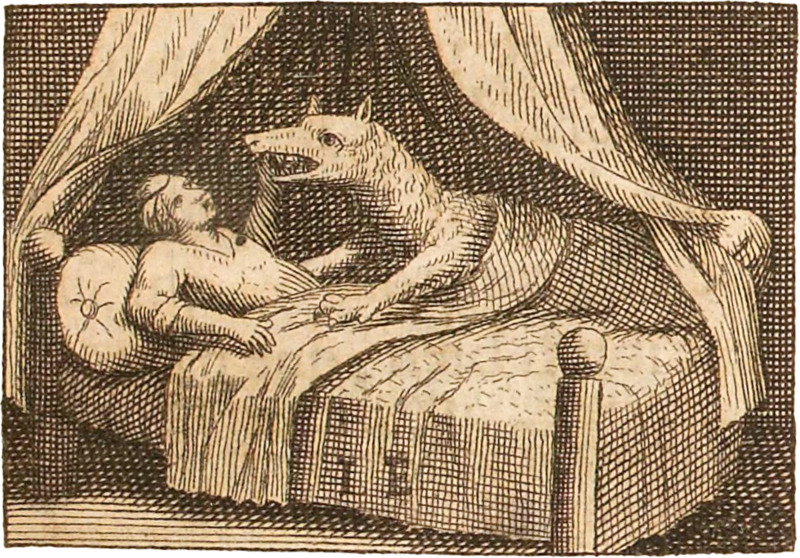

C'est au XVIIe siècle que les contes de fées vont se codifier sous l'impulsion des hommes et femmes de lettre parisiens. Se réunissant dans des salons littéraires, il reprennent les contes oraux et les mettent sur papier, aboutissant à de nouvelles versions. En 1697, Charles Perrault publie un premeir recueil de huit contes appelés Contes de ma Mère l'Oye. Reprenant cet héritage de l'oralité, cet ouvrage a un grand succès. Autre grande nouveauté, la réalisation de gravures par Antoine Clouzier pour accompagner les contes et fixer un imaginaire.

Pour la première fois, c'est aussi l'éruption des femmes dans la littérature. Les salons littéraires leur permettent de collaborer, d'échanger puis de publier des recueils de contes à l'instar de Madame d'Aulnoy. Marie-Catherine Le Jumel de Barneville est issue de la petite noblesse normande. Elle est d'abord connue pour ses mémoires et autobiographies fictives racontant les Cours espagnoles et britanniques. A son retour en France, elle publie de nombreux contes. Après Charles Perrault, c'est l'autrice de contes la plus publiée dans le monde.

Enfin, le XVIIIe siècle est le premier moment où les contes voyagent. Grâce à Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, les Européens découvrent les premiers contes japonais avec Tanzaï et Néadarné. Histoire japonaise. Ce récit s'inspire d'éléments de contes asiatiques mais repose sur une critique d'évènements et de personnalités européens dont le pape lui-même.

![[Recueil_Portraits_de_Marie_Catherine_[...]_btv1b85406437_1.jpeg [Recueil_Portraits_de_Marie_Catherine_[...]_btv1b85406437_1.jpeg](https://pireh.univ-paris1.fr/patrimoine/2024-2025/GPC/G4/files/square_thumbnails/04f8da89d7bc8a85e40966463bbc1442.jpg)