A ) L'historique du site

Nous allons d’abord procéder à une brève présentation de la géographie des vestiges aborder dans le rapport de fouille afin de les resituer par rapport à l’actuelle commune de Domme.

Le site de Domme comprend plusieurs aménagements distincts. Il y a le castrum primitif de Domme, la bastide et la fortification du XIIIe siècle, Campréal.

On peut clairement distinguer la bastide des deux autres. En effet, la bastide se trouve directement dans l’agglomération de Domme. Elle a été construite dans le courant de la phase VI, ce qui veut dire, à la fin du XIIIe siècle. Le village en lui-même se développe entre elle et le castrum. Les éléments connus de la bastide sont ses remparts et ses portes en particulier.

Le castrum, quant à lui, se construit sur l’éperon rocheux de Domme-Vieille, situé à l’Ouest de la commune. La position précise de Campréal n’est pas clairement définie. C’est une fortification qui est estimée comme étant entre le castrum et la bastide. Les chercheurs savent cependant, qu’il était ceint par une enceinte quadrangulaire munie de tours et un fossé à l’est.

Dans le rapport rendu en mai 2020, Patrick Bouvart, archéologue, propose de diviser l’histoire du château du Roy en 11 phases. Les deux premières nous renvoient à l’Antiquité et au haut Moyen-Âge grâce à la présence, respectivement, de monnaie et de charbon de bois. Ces indices, bien que preuve d’une présence humaine sur l’éperon avant la construction du castrum, ne suffisent pas à donner une idée du temps et de la nature de cette dernière.

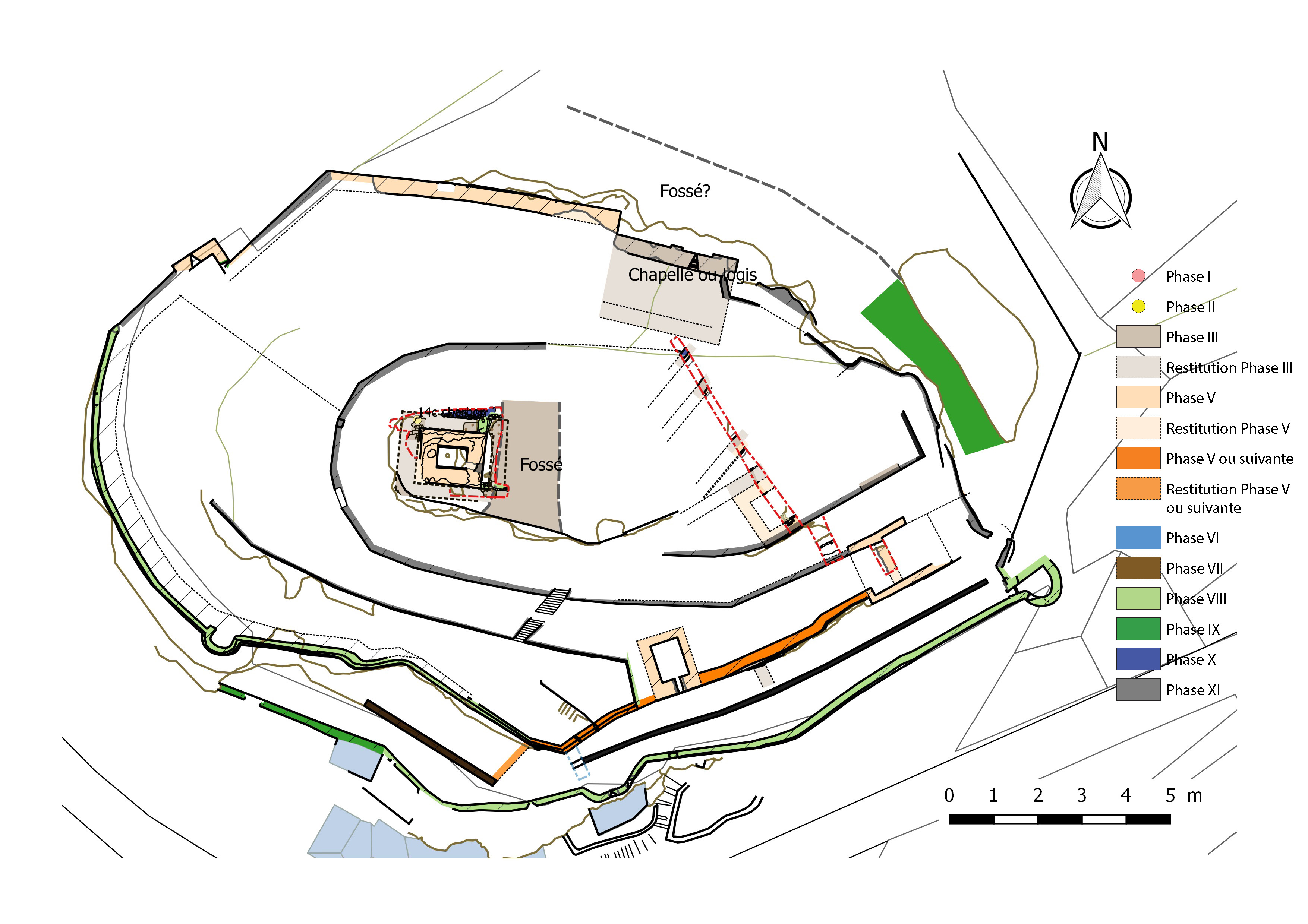

Fig. Plan du Château du Roy avec la proposition de phases du rapport de mai 2019

La construction du castrum intervient, seulement, dans la phase III. Les dates du début de la construction sont encore incertaines bien qu’elles soient estimées aux IXe-Xe siècles. C’est alors que l’éperon s'aménage sur 1,75 hectare. Une première tour quadrangulaire est construite. Un charbon retrouvé dans son mortier a fait l’objet d’une analyse afin de trouver l’âge radiocarbone de la tour. Cependant, ces résultats n’ont pas été retenus, car jugés peu probables, dans la mesure où ils plaçaient l’édification de la tour entre le VIIe et le IXe siècle1. Aucun autre exemple de l’existence de ce type de construction n’est connu, en Dordogne, pour cette période-là. Les bornes chronologiques retenues se réfèrent à l’analyse d’autres charbons, plus nombreux et découverts dans l’environnement de la tour. Ces derniers placent les travaux de la magnas turris entre 1030 et 1154. Ces dates paraissent plus vraisemblables, d’autant plus, qu’elles correspondent à l’apparition des mentions de la famille de Domme dans les sources. D’autres aménagements sont à attribuer à la phase III. On parle ici d’une maçonnerie présente de l’autre côté de la plateforme sommital ainsi qu’un bâtiment à contrefort identifié comme un logis ou une chapelle.

La phase IV est marquée par les événements s’étant déroulés durant la guerre contre les Albigeois. En effet, en 1214, le castrum de Domme fait l’objet d’un siège mené par Simon de Montfort. Plusieurs structures sont alors arasées, le château est laissé en ruine. C’est d’ailleurs ce que confirment les sources écrites.

Ces destructions ont laissé place à la reconstruction durant la phase V. De la même manière, la famille de Domme a laissé la place aux familles de Gourdon et de Bonafos, ces derniers l’ayant expulsé. L’éperon devient, alors, le lieu d’une coseigneurie. Mais, pour cela, il faut attendre les années 1240-1250 après l’abandon partiel de 1214. Parmi les aménagements notables, il y a les deux tours significatives d’une coseigneurie. En 1280, Philippe le Hardi achète les terrains autour du castrum.

C’est une dizaine d’années plus tard, pendant la phase VI, que Philippe le Bel acquiert le château et son terrain aux mains des Bonafos et Gourdon. Il y implante une forteresse, connue sous le nom de Campréal.

Dans la phase VII, on rassemble les événements liés à la guerre de Cent ans. Bien que les sources écrites mentionnent plusieurs assauts perpétrés contre le castrum, aucune trace n’est visible au niveau des vestiges archéologiques.

La phase VIII est située entre 1438 et 1495. Durant cette période, plusieurs aménagements apparaissent. Parmi eux, on compte, notamment, une fausse braie. C’est aussi à partir de 1438 que la forteresse est, de nouveau, une propriété royale.

Durant la phase IX, la fausse braie est agrandie, une porte est ajoutée et l’artillerie est un peu améliorée avec l’ajout de courtines

S'ensuit la phase X qui suit est marquée par les impacts des guerres de religion sur le castrum. On constate de nombreuses destructions, en particulier sur l’enceinte.

Enfin, dans durant la dernière phase, à la suite des destructions de la fin du XVIsiècle, le castrum est abandonné. Les bâtiments sont détruits et nivelés. Puis, le terrain est mis en culture, au début du XVII siècle, semble-t-il, car les dates ne sont pas encore sûres.