La Vitrine de l'Année terrible

Il existe peu de représentation de la Commune contemporaine des évènements.

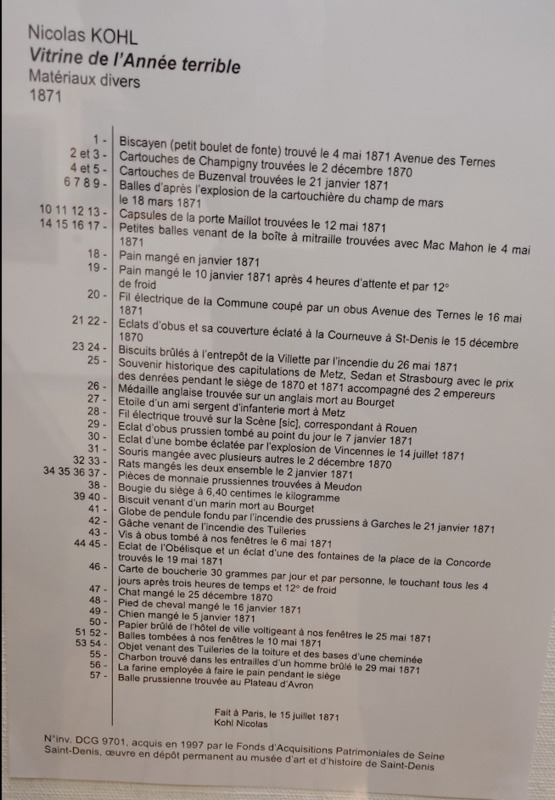

La censure qui frappe tous les textes et les images qui lui sont favorables empêche le développement en France d’une iconographie de la Commune, la mémoire des évènements est donc monopolisée par les versaillais. Les représentations sont donc condamnées à être circonscrites dans l’espace privé avec, par exemple, la vitrine Kohl qui, sous la forme d’un reliquaire, concentre un ensemble de débris de l’Année terrible. Consacrer une partie de notre exposition à cette vitrine permet donc de mettre en avant une production contemporaine aux évènements liant les deux sièges de Paris. C’est aussi voir ces évènements à travers les yeux d’un ouvrier, Nicolas Kohl étant peintre en voiture.

Cette vitrine porte donc les représentations de son concepteur qui se concentre sur plusieurs aspects de l’Année terrible. L’alimentation est celle qui prend le plus de place dans la vitrine. Avec l’amenuisement des provisions, l’ensemble du bétail qui avait été rassemblé en ville dans les semaines précédant le Siège est entièrement consommé. Habitants et pouvoirs publics finissent par se tourner vers des sources d’approvisionnement de substitution, pour conserver un apport en viande. Nicolas Kohl, le créateur de la vitrine, rassemble plusieurs éléments de cette nourriture sortant de l’ordinaire. Premièrement le cheval, sa consommation qui était taboue, se développe pendant le Siège. Pour répondre aux pénuries, mais aussi, car les céréales dont ils se nourrissent peuvent servir à l’alimentation humaine. Enfin, le chien, le chat et le rat dont les crânes trônent ostensiblement dans la vitrine de l’Année terrible. Leur matérialité permet de représenter la famine et par extension les souffrances endurées pendant le Siège, d’autant plus qu’il s’agit d’animaux couramment consommés en période de disette. Les combats et les destructions sont représentés par diverses munitions, mais aussi par des morceaux de bâtiment incendiés pendant la Semaine sanglante.

Ce reliquaire porte un soin tout particulier au placement des objets. Ils sont tous attachés sur le fond de la vitrine, ce qui laisse supposer qu’elle était destinée à être accrochée verticalement. Un document manuscrit de la main de Nicolas Kohl, (non présenté ici) sobrement intitulé « Liste du tableau » donne des précisions quant à la nature des débris. Destiné à être exposé, son usage a donc été central dans le processus de création. À la manière de pierres précieuses que l’on sertit sur un bijou, le positionnement des ossements, la couleur noire du cadre que Bertrand Tillier qualifie de « funèbre », témoignent de l’importance qu’accorde Nicolas Kohl à la vue du spectateur se saisissant de l’objet. Ainsi, l’aspect macabre de la vitrine est particulièrement évocateur des représentations qu’il cherche à véhiculer. Ce « tableau » offre donc un paysage de « ce qui fut perdu ». Il permet de retracer en partie le parcours de son propriétaire pendant l’Année terrible. L’esthétique macabre du coffret nous offre une image personnelle de ce passé douloureux. Accrochée au mur, la vitrine de l’Année terrible permet aux initiés de se remémorer ces instants de leur vie.

Il faut malgré tout rester vigilant sur les représentations que l’on peut prêter à un tel objet. Car comme le dit Emmanuel Fureix dans L’oeil blessé : politiques de l’iconoclasme après la Révolution française : « l’esthétique censément « populaire » [de ces objets], pourrait laisser croire qu’en les saisissant, l’historien accéderait enfin à une « politique du peuple » faite de matérialité fantasmée et d’idolâtrie profane ». De nombreuses interrogations subsistent sur le rôle de Nicolas Kohl pendant la Commune. Plusieurs objets nous font dire qu’il était à Paris pendant la Commune. Mais certains de ces objets n’ont pas été ramassés par lui comme c’est le cas du numéro vingt-sept. Il peut en être de même pour un nombre inconnu des objets présentés. Il est alors hasardeux d’essayer de déterminer une quelconque accointance politique à partir de la sélection d’objets exposés par Nicolas Kohl. Grâce aux indications des dates de récolte, nous savons que la période de récolte s’étale sur six mois.

Ainsi, les premiers débris à être ramassés ne l’ont pas forcément été dans l’idée de fabriquer ce cadre, et c’est peut-être l’accumulation de ces débris qui motiva leur regroupement au sein d’un même ensemble.