Le Siège de Paris

À la suite d’une crise diplomatique, le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, vite rejoint par les autres États allemands. Après une succession de défaites, l’armée française est encerclée à Sedan le 1er septembre, elle est faite prisonnière, Napoléon III capturé capitule le lendemain. Le 4 septembre, l’Empire est déchu et la République proclamée sans violence au balcon de l’Hôtel de Ville, seules les Tuileries, lieu de résidence de l’impératrice, sont pillées. Les armées allemandes approchant de Paris, des gardes nationaux mobiles des départements limitrophes viennent renforcer la garnison. De plus, l’imposant système de fortifications de l’enceinte Thiers, construit au début des années 1840, encourage les habitants des villes alentour à s’y réfugier et dissuade Bismarck d’attaquer frontalement. La population passe ainsi de 1 900 000 à 2 200 000 habitants. Le 19 septembre l’encerclement est effectif, la garnison allemande de 150 000 soldats atteint les 400 000 au fil des semaines.

Souvenir historique du siège de Paris, photographie prise par Titouan Delteil, auteur inconnu, après 1871, musée Carnavalet, numéro d’inventaire : 2018.0.34

Ces petits cadres sont produits en grande quantité très peu de temps après la Commune dans plusieurs formats. Ils sont composés d’une feuille de papier sur laquelle sont imprimées diverses informations sur le Siège et la Commune pouvant varier d’un cadre à l’autre. Au centre est collée une couronne d’immortelles. Ces petites fleurs jaunes se conservent très longtemps une fois sèches. Elles sont couramment utilisées pour la confection de couronne funéraire. Liée au deuil, la présence de ces fleurs est indissociable de la phrase placée en son centre : « Au martyre de la France ». Les cadres reliquaires ne sont donc pas seulement des objets souvenirs de l’Année terrible, est aussi présent une dimension mémorielle, à la manière des monuments aux morts, les « Souvenirs historiques » permettent de se souvenir des disparus de la guerre franco-prussienne, en particulier ceux du Siège de Paris.

Réalisé pendant ou peu après la Commune de Paris et la guerre civile, ce huile sur toile témoigne du traumatisme de l'artiste face à la violence du conflit et d'un sentiment anti-communard.

Lévy représente le gouvernement révolutionnaire de Paris de façon allégorique, sous les traits d'une femme coiffée du bonnet phrygien, tenant une lame et le drapeau rouge.

Elle domine un monceau de cadavres et un drapeau français. Les fumées à l'arrière plan et le crucifix mis à bas évoquent peut etre les incendies allumés par les Communards et leur anticléricalisme.

À la fin du mois de septembre, la nourriture commence à devenir un sujet de préoccupation. La viande est le premier aliment à faire l’objet de restrictions, elle est réduite à 50 grammes par jour et par personne fin octobre puis 30 grammes. Tous les animaux deviennent une source d’alimentation, même la viande de cheval dont la consommation était pourtant taboue. Le pain, première source de subsistance des moins fortunés, est rationné tardivement, le 18 janvier, 300 grammes par jour et par personne d’un pain noir qui marquera les esprits. Tout comme les files d’attente de plusieurs heures nécessaires à son obtention, cette tâche est dévolue aux femmes qui patientent dans le froid. En effet, l’hiver est particulièrement rigoureux, dès la mi-septembre, les températures deviennent négatives. Les légumes et viandes divers se trouvent encore, mais à des prix si élevés que les classes populaires qui constituent la grande majorité de la population parisienne n’y ont plus accès. Autre élément particulièrement éprouvant du siège : les communications. Et plus particulièrement l’attente, celle de nouvelles de ses proches et de signes quant à une libération prochaine. La rupture avec la province laisse les habitants dans l’incertitude quant à la situation du reste du pays.

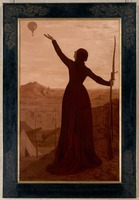

Pierre Puvis de Chavannes, Echappé à la serre ennemie, le message attendu exalte le coeur de la fière cité, ou Le Pigeon, 1871

Paris, Musée d'Orsay

À droite, l'artiste veut rappeller les soixantaine de ballons lancés durant le siège de Paris par les troupes prussiennes à l'automen 1870 pour transmettre le courrier au-delà des lignes ennemies. La figure féminine au fusil figuré par Puvis de Chavannes célèbre la Ville combattante saluant le départ d'un ballon devant le Mont Valérien, une forteresse clef pour la défense de Paris.

À gauche, l'artiste mêle une vue de l'île de la Cité, coeur historique de Paris, et la même femme personnifiant la capitale attaquée. Celle-ci protège un pigeon messager, porteur d'espérance, des griffes d'un aigle prussien.

Au mois de janvier 1871, les bombardements prussiens s’additionnent à tous ces éléments, rongeant un peu plus le moral des Parisiens. Malgré le faible nombre de victimes, la mort est omniprésente dans la ville, les nombreuses tentatives de sortie font affluer morts et blessés ; si aucune épidémie ne se déclare, le manque de lait est fatal à de nombreux jeunes enfants.

Le siège prend fin le 28 janvier 1871 après quatre mois et neuf jours coupé du reste du pays. L’échec de l’attaque sur Buzenval le 19 janvier mal préparé, qui cause la mort de 4000 gardes nationaux et la démission de Trochu qui s’en juge personnellement responsable, porte un coup au moral des Parisiens déjà bien ébréché. En effet, les réserves de blé que le gouvernement avait décrété pouvoir tenir jusqu’à l’été sont en voie d’épuisement et ne tiendront pas au-delà du 5 février. C’est finalement le 26 janvier que l’armistice est signé après plus de 4 mois de siège.