La Semaine sanglante

L’enceinte, après un mois de bombardement intensif est, par endroit, sévèrement touchée, son franchissement par les troupes versaillaises est d’autant plus facile que les gardes chargés de sa défense l’ont abandonné.

Le 21 mai, l’armée régulière passe à l’assaut, elle attaque au nord et à l’ouest, surpris, de nombreux gardes nationaux se rendent sans combattre. Les quartiers cossus de l’ouest sont pris rapidement, l’alerte n’étant lancée que le 22 mai au matin.

Le jour suivant, Montmartre est investi, pour ralentir l’avancer des Versaillais, des immeubles sont incendiés. Dans la soirée, le communard Bergeret réunit un conseil de guerre qui décide d’incendier les Tuileries, en partie pour gêner la progression de l’armée régulière, mais aussi avec l’idée de détruire un symbole monarchique, elles brûleront pendant trois jours.

Quantité d’autres bâtiments sont incendiés comme le ministère des Finances ou l’Hôtel de Ville. Toutes ces destructions réveillent de vieilles craintes parisiennes, celle de voir la ville considérée comme la capitale de la civilisation détruite par l’explosion des dépôts de poudre.

Ce tableau de Henri Lévy est un passionnant et rare témoignage des diverses façons dont les artistes français ont réagi face au traumatisme de la Commune de Paris. Réalisée pendant ou juste après les évènements, l’œuvre témoigne d’un fort sentiment anti-communard. Cette peinture des « désastres de la guerre », représente de manière allégorique le gouvernement révolutionnaire de la Commune de Paris sous la forme d’une femme hirsute et décharnée, portant le bonnet phrygien et tenant le drapeau rouge du socialisme. Elle domine un monceau de cadavres et de décombres, parmi lesquels se trouve un crucifix et un drapeau français, et une foule excitée par la violence.v

Le drapeau rouge, déjà utilisé par les insurgés de février 1848 qui désiraient en faire le symbole de Seconde république, acquiert ses lettres de noblesse lors de la Commune de Paris. Il est parfois considéré comme un membre à part entière du bataillon, comme lorsque Victorine Brocher exprime dans ses mémoires Souvenirs d’une morte vivante sa tristesse, causée par l’abandon du drapeau de son bataillon pour ne pas se faire capturer par les troupes versaillaises. Massivement utilisé par les gardes nationaux pendant la Commune, il devient par la suite l’emblème à l’international du mouvement prolétarien. Les drapeaux de la Commune en particulier possèdent une certaine aura, notamment en URSS qui expose l’un d’entre eux dans le Mausolée provisoire de Lénine ou qui en donne un morceau à Youri Gagarine lorsqu’il va dans l’espace.

Pendant la Semaine sanglante (écrasement de l'insurrection de la Commune du 21 au 28 mai 1871), les communards incendient le palais des Tuileries, siège du pouvoir sous Napoléon III, afin de faire disparaitre ce symbole du pouvoir monarchique et impérial.

A l'arrière-plan, le palais brule sous des fumées noires. La scène est vue depuis l'ile de la Cité, à l'angle de la Conciergie. Parmi les quelques insurgés, au milieu des décombres et des cadavres, une femme porte le corps d'un soldat et brandit le drapeau rouge de la révolution.

Le 24 les barricades du Quartier latin sont arrachées aux mains des fédérés après d’intenses combats de rue. À cette date, la moitié de ma capitale a été capturée par les Versaillais. Mais ce sont les quartiers populaires qu’il reste à conquérir, là où la résistance sera la plus importante.

Le 26 mai, Delescluze tente de faire intervenir les Prussiens pour stopper le massacre, mais ses camarades ne le laissent pas passer pensant qu’il veut s’enfuir. Il se laisse finalement mourir sur la barricade place du Château-d’Eau. Quatre jours supplémentaires de lutte s’achèveront par le massacre de centaines de communards, au cimetière du Père-Lachaise où ont lieu les derniers combats et lors des arrestations dans les mois qui suivent. En effet, la répression est très importante, les nombreux suspects sont fusillés sur place. Les mains noires de poudre ou une simple blessure suffisent à condamner une personne.

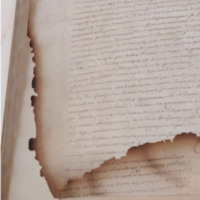

La jeune Troisième République s’empresse de faire disparaître les traces des combats, fin juin, toutes les barricades ont été déblayées et les corps entassés dans des fosses communes. Les ruines deviennent alors un lieu de promenade pour les Parisiens qui s’émerveillent devant leur splendeur et achètent des fascicules photographiques les représentant ce qui accroît l’intérêt pour ces dernières. Car en effet, après les combats, les photographies, les quelques représentations et les débris sont tout ce qu’il reste de l’Année terrible.

Pierre-Ambroise Richebourg, La Salle des Pas-Perdus du palais de Justice après les incendies de la Commune, 1871

Paris, Musée d'Orsay

Pierre-Ambroise Richebourg, La Salle des Pas-Perdus du palais de Justice après les incendies de la Commune, 1871

Paris, Musée d'Orsay

François Joseph Delintraz, La Rue Royale après les incendies de la Commune, 1871

Paris, Musée d'Orsay