Lesbiennes : origines, représentations et réalités (1890-1939)

Synopsis

L’exposition « Lesbiennes : origines, représentations et réalités (1890-1939) » est une invitation à plonger dans un moment charnière de l’histoire où l’amour entre femmes, encore largement ignoré ou marginalisé, commence à se manifester dans la culture et la société. À travers une sélection d’objets, de documents et d’œuvres, nous retraçons l’évolution des représentations lesbiennes durant cette période de grande transformation sociale et politique en Europe, particulièrement à Paris, de la Belle Époque jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les Années folles.

De l’apparition timide dans la littérature et l’art à la sensation qu’elles suscitent dans les médias populaires, les figures de femmes lesbiennes se révèlent à la fois subversives et réprimées. Cette exposition explore les multiples facettes de la lesbienne : une figure souvent stéréotypée, perçue comme une énigme sociale, mais aussi une réalité vécue, résistante et affirmée. Nous interrogeons les origines de cette invisibilité et les contours de l’acceptation et de la répression dans un monde encore dominé par des normes strictes de genre et de sexualité.

Plan

Dans une première partie, nous plongeons dans les débats de l’époque tentant de comprendre les origines et raisons du lesbianisme : des théories des causes « innées » aux facteurs sociaux. Nous abordons également la polysémie du lesbianisme, montrant que l'identité lesbienne se décline de multiples façons. Ce sont ces idées et mécanismes qui permettent de comprendre, ou parfois de mal comprendre, l’existence du lesbianisme dans un monde en pleine mutation.

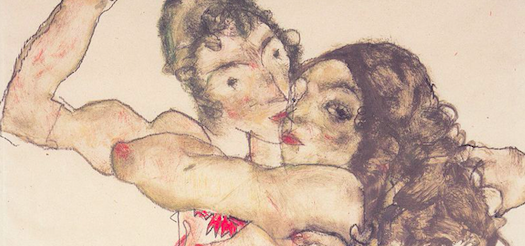

Nous nous intéressons ensuite à la manière dont la société a construit l’image de la femme lesbienne et comment cette identité a été représentée, souvent à travers des stéréotypes et des symboles. De ses lieux géographiques et symboliques à son apparence physique en passant par les mots qui la définissent, la femme lesbienne façonne son identité autant que d'autres la lui imposent. Ses représentations évoluent ainsi dans un contexte de répression et de transformation sociale.

Finalement, l'exposition se concentre sur les dynamiques sociales et les interactions entre la femme lesbienne et son environnement, en particulier avec les hommes et au sein de la société en général. Les relations conflictuelles qui naissent de la perception de la lesbienne par la société patriarcale et les hommes, ainsi que les violences qui en découlent sont mises au jour. Cela impacte la façon dont le couple lesbien est représenté dans les médias et les arts. Entre invisibilité et exposition sensationnaliste, ces représentations révèlent la tension entre la quête de reconnaissance et la répression des relations lesbiennes, ce qui est toujours palpable aujourd'hui.

Credits

Agnès Baillieux et Sara Marchesseau