C) La polysémie et la diversité

![Casino_de_Paris_Féminissima_Liane_[...]Redon_Georges_btv1b90043952.JPEG Casino_de_Paris_Féminissima_Liane_[...]Redon_Georges_btv1b90043952.JPEG](https://pireh.univ-paris1.fr/patrimoine/2024-2025/GPC/G8/files/fullsize/9493116f37f240cc17bd4dd3225348eb.jpg)

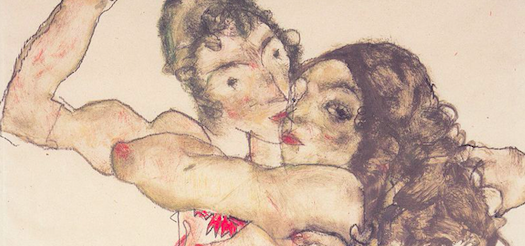

Georges Redon, Affiche « Casino de Paris, Féminissima, Liane de Pougy », 1904, lithographie en couleur, 121 x 81 cm, Paris, impr. Minot 34 rue des Martyrs, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Une « bonne » et une « mauvaise » lesbienne ?

À partir de la fin du XIXe, le monde du music-hall à Paris devient un lieu central de représentation de la sexualité féminine. Les lesbiennes y sont souvent associées aux artistes du spectacle, comme les danseuses et chanteuses des Folies-Bergère ou du Théâtre des Bouffes-Parisiens, symbolisant à la fois liberté sexuelle et débauche. Ces femmes sont vues comme des figures de la lesbienne « dégénérée », perçue comme décadente et associée à la vie nocturne. À l'opposé, la lesbienne « pure » représente une sexualité idéalisée, associée à la classe bourgeoise ou aristocratique, et à une littérature plus érudite, empreinte de souffrance. Entre stéréotypes et réalités, Anne-Marie Chassaigne, dite Liane de Pougy, actrice de théâtre, danseuse de music-hall et courtisane, est reconnue pour avoir entretenu de nombreuses relations avec des femmes.

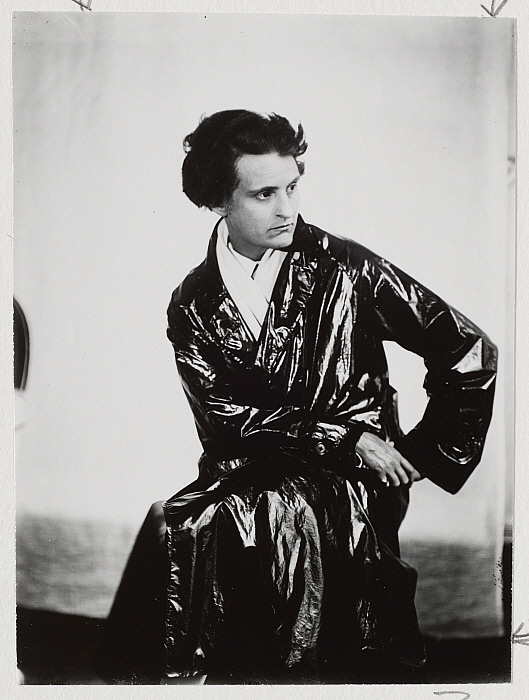

Berenice Abbott, Portrait de Sylvia Beach, 1926 (imprimé en 1982), épreuve gélatino-argentique, 11.1 x 8.3 cm, Williamstown, Clark Art Institute, donation de la A&M Penn Photography Foundation par Arthur Stephen Penn et Paul Katz, 2007.2.262.

La lesbienne féminine VS masculine

La fiction distingue souvent entre lesbiennes masculines et féminines, la première étant perçue comme inférieure. La lesbienne féminine, valorisée pour son apparence conforme aux normes de beauté, demeure désirable pour les hommes. À l'inverse, la lesbienne masculine, vue comme une réplique de l’homme, joue un rôle actif et dominant, souvent perçu comme un modèle de transgression. Cette dichotomie renvoie aux dynamiques de pouvoir hétérosexuelles et reflète des stéréotypes où la lesbienne masculine est marginalisée au profit de la féminine. Cependant, des figures comme Sylvia Beach, libraire et figure clé du cercle littéraire de la Lost Generation à Paris photographiée ici par l'amériaine Berenice Abbott, incarnent un modèle de lesbienne masculine active et influente. Beach, en tant que lesbienne affirmée et mécène de nombreuses écrivaines et artistes, défit les stéréotypes de son époque. Sa position dans le milieu littéraire montre que la diversité des identités lesbiennes, loin d’être un simple produit de transgression, peut aussi être un acte de création et de résistance culturelle.

Les enjeux de place de la femme bisexuelle

Les femmes de la Belle Époque, telles que Liane de Pougy, entretiennent des relations aussi bien homosexuelles qu’hétérosexuelles, ce qui les qualifie de « bisexuelles », bien que ce terme n’apparaisse qu’à partir des années 1930. À cette époque, la distinction entre lesbianisme et bisexualité reste floue. Il est en effet impensable qu’une femme ne dépende pas d’un homme, ce qui rend difficile l’idée d’un lesbianisme « total ». Cette ambiguïté des identités sexuelles se reflète dans Les Deux Fridas (1939) de la peintresse mexicaine Frida Kahlo, où l’artiste ouvertement bisexuelle explore la dualité de son identité émotionnelle et sexuelle. Bien que cette œuvre date d'une époque plus ouverte à la fluidité des orientations sexuelles, elle met en lumière les tensions et conflits internes liés à l'expression de ces identités multiples.