A) Les lieux géographiques et symboliques

L'île de Lesbos

Le terme « lesbienne » a longtemps entretenu une confusion entre l’origine géographique de Lesbos et l’orientation sexuelle. Bien que l’île de Lesbos soit le lieu de naissance de la poétesse Sappho, associée à l’homosexualité féminine, il est difficile de discerner si l’appartenance à l’île était perçue comme une cause ou une simple caractéristique d’une femme homosexuelle. Cette ambiguïté apparaît dans de nombreux récits et représentations culturelles. Ainsi, des œuvres comme Sappho (1881) de l'espagnol Miguel Carbonell y Selva illustrent cette idée. Dans cette peinture, l'artiste représente la célèbre poétesse, inscrivant l'île de Lesbos dans la tradition de l'homosexualité féminine. À travers cette œuvre, l’artiste renforce l'idée que l’origine géographique et l’identité sexuelle sont liées, contribuant à l’imaginaire collectif de l’époque.

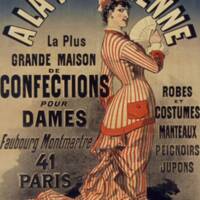

Jules Chéret, Affiche « À la Parisienne, la plus grande maison de confection pour dames », 1881, 96 x 70 cm, Paris, Imp. J. Chéret & Cie, Paris, Bibliothèque nationale de France.

La Parisienne

À la fin du XIXe siècle, l'orientation sexuelle de la femme lesbienne est parfois justifiée par son identité de « Parisienne », une figure incarnant la féminité moderne. La Parisienne est perçue comme un modèle d'élégance, mais aussi de sexualité débridée et de comportements perçus comme déviants, comparés aux figures décadentes de l'Antiquité, telles que Messaline. Paris devient un centre de corruption, image est renforcée par la culture visuelle de l'époque, à travers des affiches comme celle du français Jules Chéret, « À la Parisienne, la plus grande maison de confection pour dames » (1881), mettant en avant l'image d'une Parisienne moderne et séduisante. Cette vision perdure avec la naissance de la figure de la Garçonne dans les années 1920-1930. Ces stéréotypes géographiques relient l'homosexualité à des menaces sociales et culturelles.

Le puritanisme de l'Europe de l'Ouest

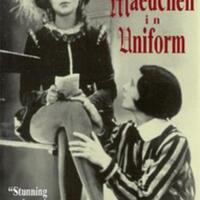

L'origine géographique de la lesbienne est souvent attribuée à des pays protestants comme l'Angleterre et l'Allemagne, perçus comme répressifs et favorisant l'homosexualité comme un acte de rébellion contre leurs normes sociales et religieuses. Le français Louis-Charles Royer, dans L'Amour en Allemagne (1930) compare Paris et Berlin, illustrant cette vision. Dans Machën in Uniformes (Jeunes Filles en uniforme, 1931) de Leontine Sagan, les deux protagonistes féminines se lient d'affection dans un contexte de Première Guere mondiale, discipline prussienne et absence de chaleur humaine. L'homosexualité féminine est alors associée à ces pays puritains, offrant une explication pour les comportements considérés comme déviants. À l'inverse, certains auteurs pointent aussi les pays slaves, comme la Russie, réputés pour leur sexualité débridée et leurs mœurs légères. Ces stéréotypes, répandus dans la paralittérature du XIXe siècle, aident à identifier les comportements des personnages tout en attribuant les vices à des cultures étrangères, permettant ainsi de les rejeter et d'éviter de les accepter dans la société locale.