A) Les tensions entre homme et femme lesbienne

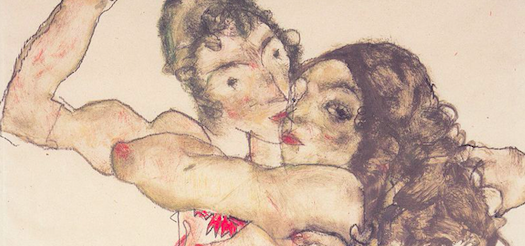

Félicien Rops, « La gaîté hermaphrodite », illustration pour Joséphin Péladan, La Gynandre, Paris, E. Dentu, 1890.

La lesbienne comme créature hybride

La femme lesbienne est souvent perçue comme ayant un corps de femme, mais une « âme d’homme », une idée inspirée de la théorie de l’inversion sexuée. Introduit au XIXe siècle, le terme « inverti » désigne l’inversion des désirs « normaux » : l’homme inverti, attiré par les hommes, présente des traits féminins, tandis que la femme invertie, attirée par les femmes, développe des traits masculins. Cette inversion des genres est parfois perçue comme contre-nature, liée à des notions comme l’uranisme. Le personnage lesbien est également associé à des anomalies physiques, notamment l’hermaphrodisme comme en témoigne cette illustration intitulée « La gaïté hermaphrodite » (1890) de Félicien Rops. Cette représentation associe le lesbianisme à des formes masculines, comme des muscles développés ou de petits seins, renforçant l’image d’une femme « hommase », symbole de la déviation des normes féminines.

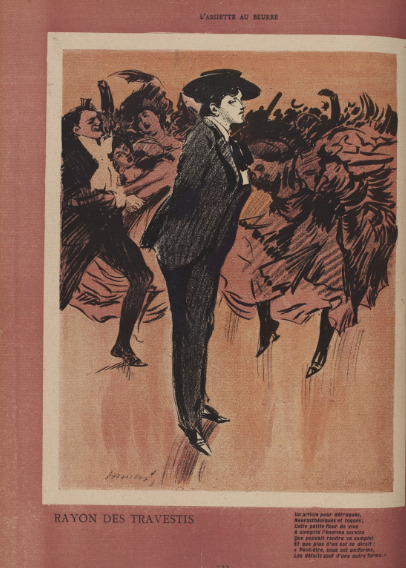

Minartz, « Article de Paris : rayon des travestis », illustration pour L'Assiette au Beurre, 8 février 1902.

Une place marginale dans la société

L’association d'éléments masculins et féminins place la lesbienne dans une position marginale, trop masculine pour être pleinement femme, mais jamais assez homme pour intégrer ce groupe social. Le terme « androgyne » pourrait décrire cette image, où la lesbienne, partagée entre une masculinité ridiculisant les hommes et un androgynisme attirant, incarne une tension sociale. Dans cette société, l’androgyne symbolise un idéal où les sexes se fondent, mais la lesbienne, à la fois attirante et repoussante, devient une menace. Son apparence androgynique, perçue comme fausse et imparfaite par rapport à l’androgyne mythique des artistes, rappelle à l’homme son refus des rôles traditionnels de mère et d’épouse. Le travestissement, comme illustré sur ce dessin de Minartz intitulé « Article de Paris : rayon des travestis », est souvent utilisé pour brouiller les frontières du genre. Il devient ainsi un moyen de résister aux attentes sociales, marquant un rejet des normes traditionnelles et renforçant la connotation négative de l’androgyne féminin.

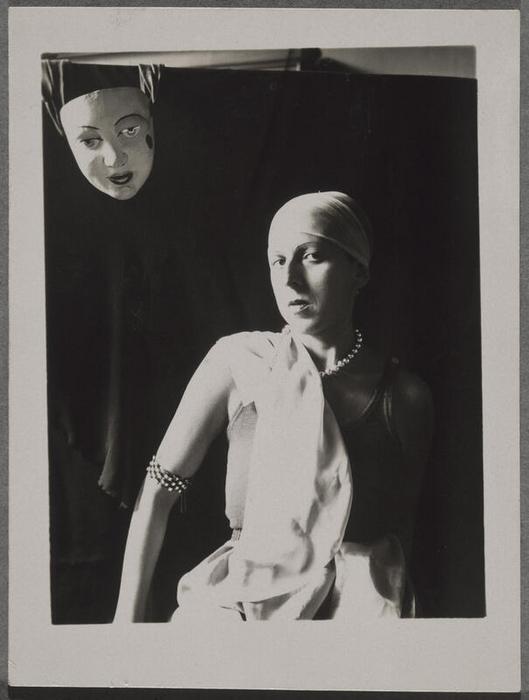

Claude Cahun, Autoportrait au masque, vers 1928, épreuve argentique, 10 x 7.6 cm, Nantes, musée des Beaux-Arts.

Un discours violent, une haine de soi et les prémisses d'une question transidentitaire ?

La violence et la haine de soi que subissent les femmes lesbiennes, stigmatisées pour leur refus des normes genrées et de la fonction reproductrice, est constante. Ce rejet des attentes sociales et la marginalisation qui en découle montrent un discours violent, où la lesbienne est perçue comme une « fin-de-sexe », un être « sans sexe » ou « contre-nature ». Le rejet ou le jeu avec l'identité dite féminine peut être vu comme un précurseur des questionnements contemporains sur le genre, sa fluidité et la transidentité. Lucy Schwob, dite Claude Cahun – prénom nom genré –, souvent aux côtés de sa compagne Suzanne Malherbe – ditte Marcel Moore – use ainsi systématiquement de l'autoportrait photographique en se déguisant, en se travestissant et en usant du masque comme symbole de quête identitaire, comme l'illustre son Autoportrait au masque (vers 1928).