A) Les causes « innées »

Emile Zola, Nana, série Les Rougon-Maquart, Paris, G. Charpentier, 1880, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Le contexte médical

Au XIXe siècle, les théories médicales sur l'homosexualité sont influencées par des conceptions morales et psychologiques qui chercent à expliquer l'homosexualité comme une déviation ou une anomalie. L'homosexualité est vue comme une inversion de l'attirance sexuelle naturelle, où un homme « inverti » aime un homme, et une femme « invertie » aime une femme. Ce phénomène, d’abord perçu comme un crime, devient progressivement une condition psychologique reconnue. Dans ses travaux, le médecin allemand Karl Westphal explique l'homosexualité comme « un sentiment sexuel contraire et perverti », contribuant ainsi à la stigmatisation de l’homosexualité comme un trouble de l'ordre naturel.

Ces théories entraînent cependant la reconnaissance de l'orientation sexuelle comme étant non répréhensible et non responsable. Cette vision devient dominante, mais elle ne cesse d’être stigmatisée dans les récits littéraires, notamment par la notion de malédiction ou de dégénérescence des femmes lesbiennes, souvent attribuée à l'hérédité, comme dans les œuvres d’Émile Zola avec la saga des Rougons-Macquart.

Le contexte familial

Une autre explication, souvent utilisée par les détracteurs de l'homosexualité féminine, repose sur l’influence de la structure familiale. Le manque de la figure paternelle ou les relations incestueuses sont des thèmes récurrents dans la littérature du XIXe siècle pour expliquer l’émergence de l’homosexualité chez les femmes. Louis Martineau, dans son ouvrage Leçons sur les déformations vulvaires et anales produites par la masturbation, le saphisme, la défloration et la sodomie (1886), emploie même le terme « les petites sœurs » pour désigner les couples de femmes, soulignant l’ambiguïté de la relation qui pourrait être perçue comme une forme de substitution familiale. Cette lecture de l'homosexualité féminine met en lumière la pathologisation et la moralisation de la lesbienne, qui devient ainsi une figure associée à l'inceste et à la transgression des codes familiaux traditionnels.

Louis Martineau, Leçons sur les déformations vulvaires et anales, Paris, A. Delahaye et É. Lécrosnier, 1886, Paris, Bibliothèque nationale de France.

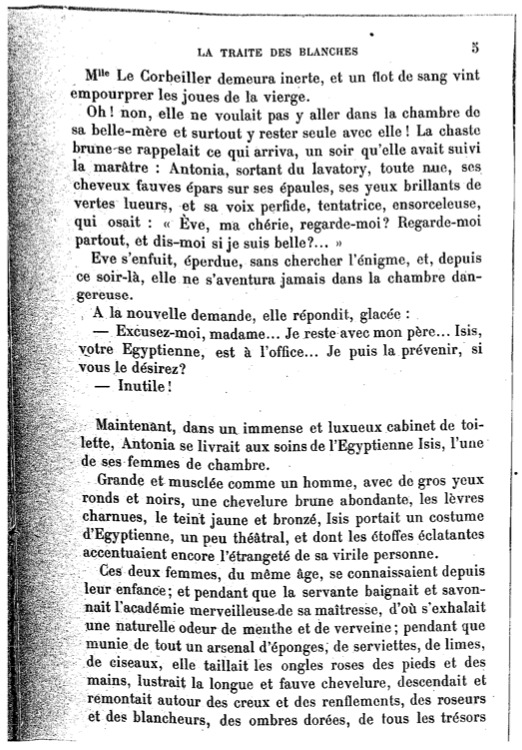

Jean-Louis Dubut de Laforest, La traite des blanches : mœurs contemporaines, Paris, Fayard Frères, 1900-1901, p. 5, Paris, Bibliothèque nationale de France.

L'initiation et l'effet de contagion

Le thème de l'initiation est aussi invoqué pour expliquer le lesbianisme du personnage. Le personnage se découvre lesbien car il a été initié à l'amour lesbienne par une autre femme. On peut retrouver cette idée de « formation lesbienne » dans de nombreux romans. Les fréquentations du personnage semblent être la raison centrale de sa débauche : les personnages lesbiens poussent leurs consoeurs au vice. On peut sentir, à travers les descriptions qu’en font les auteurs, le pouvoir de séduction, d'envoûtement, presque de sorcellerie que les lesbiennes exercent sur les autres personnages.

Cette « sorcellerie » pourrait être définie comme une sorte de contagion, de passation d’un pouvoir de lesbienne à lesbienne. Cette transmission se fait essentiellement par le parfum et le regard de la femme, comme l'illustre ce passage de La traite des blanches. Mœurs contemporaines (1900-1901) de Jean-Louis Dubut de Laforest :

« La chaste brune se rappelait ce qui arriva, un soir qu’elle avait suivi la marâtre : Antonia, sortant du lavatory, toute nue, ses cheveux fauves, épars sur ses épaules, ses yeux brillant de vertes lueurs, et sa voix perfide, tentatrice, ensorceleuse, qui osait : "Eve, ma chérie, regarde-moi ! regarde-moi partout, et dis-moi si je suis belle?..." » (p. 5).