Les images-signes : la symbolique avant tout

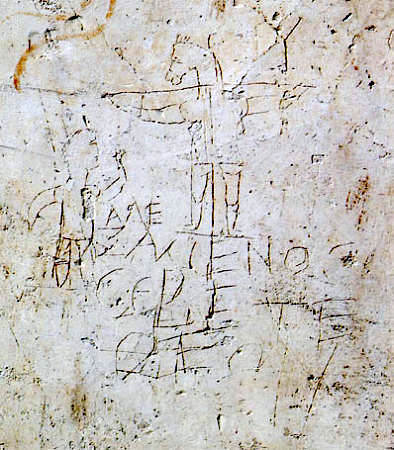

Fig.1 : Graffito représentant une parodie de la Crucifixion.

Plâtre gratté, mur du palais impérial du sur la colline du

Palatin, Rome, IIIe siècle. Museo Palatino, Rome.

Fig. 2 : Gemme magique avec la Crucifixion.

Intaille, jaspe, 3 x 2,5 x 0,58 cm. Est

méditerranéen (Syrie ?), fin du IIe siècle- début du

IIIe siècle. British Museum, Londres.

Fig. 3 : Gemme gravée avec la Crucifixion,

Syrie ( ?), cornaline, milieu du IVe siècle.

1,05 x 1,35 cm. British Museum.

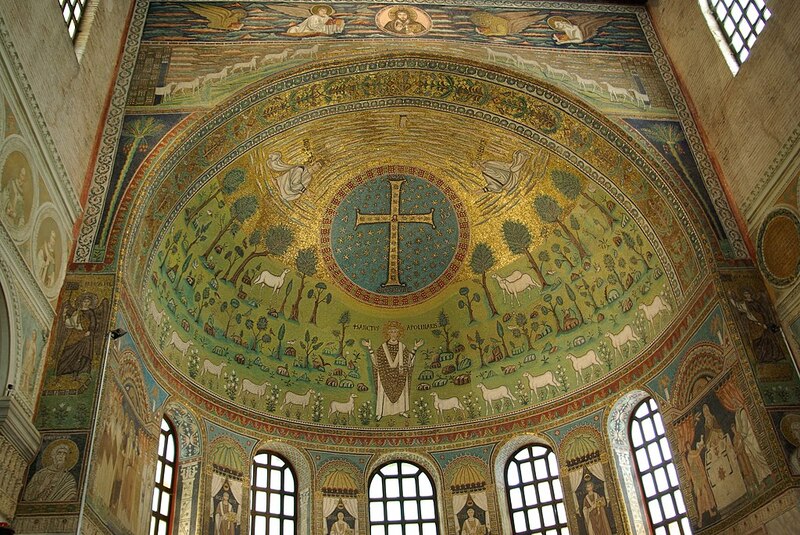

Fig. 4 : Mosaïque absidiale de la basilique Saint-Apollinaire-in-Classe, province de Ravenne, VIe siècle

Fig.5 : Sarcophage avec scènes de la Passion du Christ, vers 350,

provient du cimetière de Domitille, via Ardeatina, Rome.

Musei Vaticani, Rome.

Pour comprendre la retenue de l’art chrétien des premiers siècles quant au sujet de la Crucifixion du Christ, il est important de noter quelques éléments préalables qui permettront de saisir l’enjeu que constitue l’apparition de la scène. L’iconographie proprement chrétienne ne se développe qu’assez tardivement, vers 200, et elle est dans un premier temps, constituée d’images-signes, représentations très simples et schématiques [5].

Celles-ci permettent à la communauté de transmettre efficacement des concepts abstraits par des symboles simples, porteurs d’un sens allant au-delà de leur apparence, et compréhensibles de tous les initiés. Représentant d’abord des ancres, des poissons ou encore des bergers criophores, ces images tendent au fur et à mesure à se développer et à devenir plus descriptives. Peu à peu, dans le courant du IIIe siècle, des scènes tirées de récits narratifs font leur apparition et deviennent majoritaires, dans le contexte funéraire :il s’agit essentiellement d’épisodes de l’Ancien Testament constituant un répertoire restreint. Mais même de cette façon, les représentations sont réduites au minimum d’éléments nécessaires pour comprendre l’épisode évoqué [6] : un personnage ou deux, un détail significatif suffisent aux fidèles pour situer l’événement.

Les représentations néotestamentaires ne se développent réellement qu’au IVe siècle, sous l’impulsion de l’édit de tolérance promulgué en 313 par les empereurs Constantin et Licinius. Avant cela, le Christ est une figure très rare qui n’apparaît que sous des formes allégoriques et des traits peu individualisés. De plus, il faut noter l’absence significative du thème de la mort dans l’art paléochrétien et notamment dans le contexte funéraire : les moments juste avant la mort d’un héros ou juste après un miracle de résurrection sont privilégiés. Cela souligne l’une des grandes croyances du christianisme, celle de la vie après la mort, possible grâce au sacrifice du Christ.

Ce sacrifice, au centre de tout espoir de salut pour les chrétiens, est complètement absent des catacombes et des sarcophages, pourtant supports privilégiés du premier art chrétien [7]. Il ne devient courant qu’au VIe siècle, principalement en Orient. Longtemps ce manquement a été expliqué comme découlant d’une répugnance face à une mort aussi infamante pour le Messie. Et effectivement, comme le note Paul en 1Co, 1, 23 , les chrétiens prêchent « le Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens » : il devait être mal vu d’adorer un dieu mort sur la croix dans la société romaine pour qui la crucifixion était associée à la plus vile des condamnations à mort. En effet, cette mort a dû être à l’origine de nombreuses moqueries et attaques envers les premiers chrétiens, comme le laisse par exemple penser un graffito du IIIe siècle sur un mur du quartier des serviteurs du palais impérial sur le Palatin, à Rome (fig.1): on peut y voir un homme en position d’orant fait face à un personnage à tête d’âne crucifié. La scène est accompagnée de l’inscription « Alexamenos adore Dieu ». Cette association du Christ à un âne semble avoir été répandue : Tacite [8] serait à l’origine de cette idée, et Tertullien s’en défend dans son Apologie 16 et dans Ad Nationes . Toutefois, si effectivement ce qui empêche les chrétiens de représenter cette scène est bien la honte, comment peut-on expliquer que la Crucifixion soit l’un des thèmes centraux de la prédication des premiers hommes d’Église ?

Paul, en 1 Cor, 24, nous énonce que le Christ crucifié est « la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu ». Dès le premier siècle, la crucifixion est donc comprise par les chrétiens comme un événement positif, preuve de la puissance divine révélée pleinement dans ce sacrifice qui entraîne la Résurrection. Des gemmes magiques, amulettes aux fonctions prophylactiques et apotropaïques (fig. 2), produites dans la partie orientale de l’empire au IIe ou au IIIe siècle, permettent d’appuyer cette idée. Porteuses des premières images de crucifixion connues à ce jour, elles représentent le Christ debout et raide contre une croix en T, la tête tournée : son corps ne semble pas atteint par la douleur. Jésus n’est donc pas représenté mort ou souffrant mais victorieux et triomphant sur la croix, la mort n’ayant pas de prise sur lui. Les conventions iconographiques qui perdureront lorsque l’image se développera à partir du Ve siècle sont déjà observables ici. Cette impression de puissance est particulièrement visible dans une pierre précieuse produite en Syrie au IVe siècle(fig.3) : le Crucifié, toujours sur sa croix, apparaît au milieu des douze apôtres en procession dans un mouvement d’adoration cérémonielle. Le Christ est de cette manière représenté déjà ressuscité, dans toute sa gloire et son autorité, tout en rappelant le sacrifice nécessaire à cet état. La représentation de la crucifixion sur ces petits objets nous apporte la conviction que la scène était perçue positivement par les communautés chrétiennes, qui y voyaient un motif suffisamment puissant pour être protégées lorsqu’elles portaient ces pierres. Cependant, ces exemples sont très rares et ne constituent pas des représentations narratives au sein d’un cycle : le but, ici, n’est pas de rendre compte de l’épisode relaté dans les Évangiles comme le montre la présence des apôtres à la scène à laquelle ils ne participent pas normalement, mais de mettre en avant un symbole fort d’une victoire reconnue de tous. En cela, ces premières images de la Crucifixion peuvent être assimilées à des images-signes.

L’absence de représentations narratives au sein d’un cycle défini ne signifie pourtant pas que la Crucifixion n’est pas présente dans les programmes iconographiques des premiers siècles : ce n’est pas parce que Jésus n’est pas figuré sur la croix que d’autres images ne peuvent faire allusion à ce sacrifice. Comme nous l’avons dit plus haut, la mort n’est pas un sujet prisé du premier art chrétien. Elle ne correspond pas, en effet, aux préoccupations principales des fidèles qui voient en elle une seconde naissance menant à la vie éternelle.

Les allusions faites au sujet violent et plein de souffrance qu’est la Crucifixion s’adaptent alors à cette pensée : les symboles choisis ne sont pas une figuration de la torture subie par Jésus mais plutôt de sa victoire sur la mort et de la possibilité d’une résurrection pour tous grâce au sacrifice subi. À la Crucifixion, qui est un sujet historique et dont la littéralité semble peu appropriée à une vision symbolique, est préféré le symbole de la croix. En elle-même, la croix comprend l’idée de la crucifixion en tant que son instrument principal, mais son sens dépasse la simple représentation de l’objet. La croix a l’avantage d’être un symbole ancien, déjà présent sous différentes formes dans de nombreuses cultures en tant qu’image apotropaïque avant le christianisme : ainsi, elle est récupérée, réadaptée au culte chrétien et connaît rapidement un succès important. Dès le IIe siècle, Tertullien [9] indique que les chrétiens ont pour rituel de tracer le signe de la croix pour leur protection, et Origène [10] suggère que cette pratique était tirée d’ Ezéchiel 9,4, récit hébraïque dans lequel le tau grec, préfiguration de la croix dans sa forme, était marqué sur le front des fidèles. De plus, Tertullien nomme les membres de la nouvelle communauté religieuse « crucis religiosi » [11] (« adorateurs de la croix »).

La croix, comme toutes les autres images purement chrétiennes, n’apparaît qu’au IIIe siècle, et se développe particulièrement dans les catacombes de Rome. Elle reste cependant discrète jusqu’à ce que Constantin (306-337) opte pour le signum salutis (« signe du salut ») comme emblème [12] puis que sa mère Hélène découvre la (supposée) Vraie Croix à Jérusalem en 326 : à partir du IVe siècle, la croix prend toute son importance, connaît un culte particulier et devient l’un des symboles essentiels du christianisme. Que ce soit dans la liturgie ou dans l’iconographie, elle occupe une place de choix : elle est présente sur tout type de supports, dans tous les contextes (privé, avec des bijoux, monumental, funéraire, cultuel, avec de nombreux objets liturgiques marqués par son signe). Le Liber Pontificalis 34,17 mentionne une grande croix en or gravée, placée sur la tombe de l’apôtre Pierre par Constantin et Hélène : elle revêt des formes travaillées dans des matériaux luxueux, et sert de marque de reconnaissance pour les chrétiens. À la fin du IVe siècle, on la retrouve particulièrement sous la forme de crux gemmata . Plus qu’une représentation de la crucifixion, elle devient alors une image du Christ même, victorieux sur la mort, et incarne le pouvoir de celui-ci. On peut le voir sur le sarcophage de Sextus Petronius Probus (Rome, musée des grottes vaticanes), où le Christ, au milieu des apôtres, tient à la manière d’un sceptre une croix orfévrée. Elle est également très présente dans l’art monumental et prend place à des endroits stratégiques du décor, comme au centre de la voûte du mausolée de Galla Placidia ou encore dans l’abside de Saint-Apollinaire-in-Classe (fig. 4). Dans ce dernier exemple, le visage du Christ lui-même est inséré au croisement des branches, renforçant l’assimilation de celui-ci à l’instrument à l’origine de sa mort. La croix est donc un symbole fort, servant à la fois de signe d’appartenance à la communauté chrétienne et de rappel de la Crucifixion et par là même du Christ et de sa victoire sur la mort.

C’est également dans cette optique que le sarcophage de la Passion (fig.5), conservé aux Musées du Vatican (aussi appelé de l’Anastasis), présente, au centre de son cycle narratif exposant les événements de la Passio Christi, une croix surmontée d’un chrisme dans une couronne portée par un aigle aux ailes déployées. L’ensemble est encadré par deux soldats endormis, ceux-là même qui devaient garder le tombeau du Christ après sa mort. L’association de la Crucifixion et de la Résurrection est très claire ici : la croix, en tant que symbole pur (et non pas comme un élément narratif) représente à la fois l’élément final de la Passion, cycle dans lequel elle s’insère, mais aussi le retour à la vie et la victoire sur la mort. La croix est présentée comme un trophée, l’aigle et la couronne de laurier ornée de bijoux sont des symboles de victoire et d’immortalité dans le monde romain, et le chrisme, en plus d’être le monogramme du Christ, nous rappelle la victoire de Constantin au Pont Milvius, obtenue grâce à ce symbole lui étant apparu dans le ciel et qu’il a fait frapper sur tous les boucliers de ses soldats [13]. Il faut également noter les personnifications classiques de la Lune et du Soleil, juste au-dessus de la croix, qui participent à la symbolique : le triomphe du Christ sur la mort est reconnu sur terre comme au ciel, le rendant ainsi total. Ce schéma iconographique avec la croix centrale connaît un grand succès à Rome et il est développé sur de nombreux sarcophages jusque dans les années 390.

Le symbole de la croix demeure jusqu’à nos jours l’un des symboles chrétiens les plus reconnaissables, et l’apparition au Ve siècle des premières images explicites de la Crucifixion ne la remplacent pas définitivement.