Confection et usages

Les masques ciwara étaient confectionnés par des sculpteurs de bois, des jeunes hommes s’étant formés en voyageant, quittant leur village natal pour réaliser des sculptures d’abord auprès d’un maître réputé, puis en offrant leurs services à d’autres villages. Le bois des masques est sculpté, gravé, patiné pour représenter un animal ou un être hybride, parfois lui-même monté sur un quadrupède. Ces masques cimier sont donc imposants et peuvent atteindre une hauteur conséquente. Selon les régions, ils sont appelés Wakarun, Warabakun ou encore Sogonikun. Outre leur grande valeur esthétique, ce sont avant tout des pièces religieuses qui relient l’être humain au monde. En effet, les ciwara sont chargés de force lorsqu’ils sont érigés au rang d’objet de culte, et leur sculpture est entourée de nombreux interdits et secrets de fabrication.

Ces cimiers sont portés sur le front ou le sommet du crâne à l’aide d’une calotte en vannerie lors du culte ciwara, affirmé sur une airere très étendue, allant du nord de la Guinée et du Sénégal au nord du fleuve Niger et au sud de la Côte d’Ivoire. Ce culte concerne les travaux agricoles ainsi que les rites et cérémonies qui les accompagnent. Il n’existe pas vraiment de description officielle du culte ni de récit ou de références expliquant ses principes, mais nous savons avec certitude qu'il se déroule deux fois par an, notamment lors d’une procession des masques dans et autour du village, avec la communauté qui définit les espaces placés sous protection du Ciwara. En effet, les ciwara représentent l’être miraculeux (kabako) sous la forme d’un fourmilier-antilope, d’une antilope-caméléon, d’une antilope-pintade, ou d’une antilope-cheval parmi d’autres déclinaisons. Ces derniers symbolisent le pouvoir de creuser la terre, l’agriculture, et évoquent l’ardeur et l’énergie sauvage.

La création plastique des ciwara s’articule ainsi à celle de ses chants, danses, costumes, rites et prières, la faisant entrer dans un véritable système culturel et social d’initiés. Les ciwara sont expressément fait pour être esthétique, visible, pour plaire et être une chose à voir. Dans certaines fêtes, les femmes prêtent leurs bijoux à ces créatures. Ces cimiers sont ainsi au cœur d’un culte de plaisir esthétique et de véritables enjeux de théâtralité. En effet, les sculpteurs ont su créer des formes et des ornements qui dépassent parfois totalement le monde des apparences pour proposer une vision animale surréelle. Le masque est porteur d’un élan vital diffusé à travers les costumes, les danseurs, les chants, qui sont des éléments consubstantiels. Les divinités bamana ne sont pas figurables, mais investissent et activent ces objets, support d’une véritable expérience métaphysique.

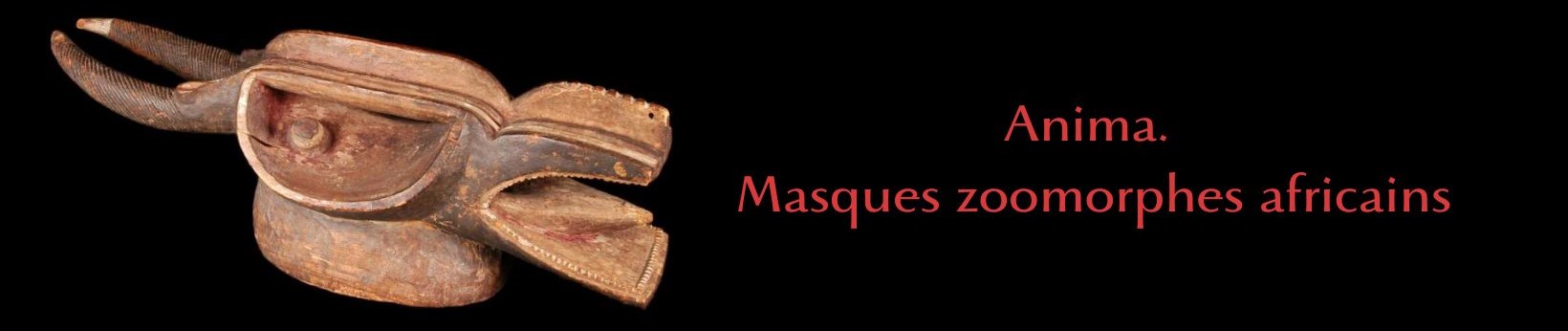

Masque cimier zoomorphe, Ciwara kun, Mali (région Kayes), avant 1931, bois de bumbu, 39,5 x 19,5 x 74 cm, n°71.1931.74.748, Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Ce maque cimier a été sculpté par un forgeron toucouleur de Dyabala pour un commanditaire wassulu de Bandiougoula, au Mali. Il s’orne de cornes de koba, d’un corps et d’une tête de lapin ainsi que d’un cou humain. Il était porté par le meilleur cultivateur à la fin des journées de culture auxquelles tout le village participe. Ce masque était plus précisément porté les lundi, pendant l'hivernage. Le cultivateur qui porte le masque l'emporte aux champs de 4 heures du matin à 6 heures du soir et, le lundi soir, il le porte pour danser au son des tam-tams. Le danseur s'appuie sur deux bâtons pour danser tandis que deux jeunes filles l'éventent avec des pagnes.