Variations stylistiques des ciwara

Masque cimier zoomorphe, Ciwara kun, Mali (région Ségou), avant 1963, bois foncé, 92 x 32 x 9,8 cm, n°73.1963.0.194, Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Les sociétés de culture, constituées de jeunes gens, se déplaçaient de village en village pour cultiver différents champs. Elles avaient leurs propres activités économiques, sociales et rituelles. Mais elles ont beaucoup reculé avec l’islamisation. Il n’empêche que ces déplacements ont permis une diffusion des formes. Ainsi, bien que l’on puisse distinguer des pôles régionaux avec des tendances stylistiques, les productions de ciwara ne sont jamais homogènes, mais bien au contraire, perméables aux influences. Certaines productions s’attachent néanmoins à la représentation de certains animaux en particulier.

Le style dit de « Segou »

Dans ce style typique de la région de Ségou, les masques ciwara se distinguent en deux catégories, les cimiers masculins et féminins. Pour les premiers, le cimier s’orne de cornes recourbées vers l’arrière, sur le modèle de l’antilope hippotrague, avec une encolure majestueuse, alors que les masques féminins s’inspirent plutôt de l’antilope oryx, avec des cornes très verticales et portant très souvent son faon sur le dos.

Ce type de production permet de distinguer au moins trois maîtres sculpteurs de cette région : le « Maître aux antilopes », qui aurait travaillé aux alentours de 1900, le « Maître des figures graciles », actif dans les années 1920, et enfin le « Maître épervier », ayant produit dans les années 1940.

Masque cimier zoomorphe, Ciwara kun, Mali (région Sikasso), avant 1931, bois de bamu, tissu rouge européen, cauris, poils de bélier, 77 x 18,5 x 21,5 cm, n°71.1931.74.1581, Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Le style de Bougouni

Ce style régional est bien plus composite : il comporte un véritable montage de différents animaux juchés sur un quadrupède aux pattes fléchies, qui traduirait tout de même la rapidité de l’antilope. La crinière de l’animal est généralement stylisée en zigzag, et le corps l’antilope repose sur un animal qui réunit de nombreux éléments associés à une grande variété d’animaux donnant lieu à des représentations d’antilope/caméléon ou d’antilope/pangolin/oryctérope. Les formes tendent vers l’abstraction, et généralement, le caractère distinctif de ce style sont les cornes, nettement définies.

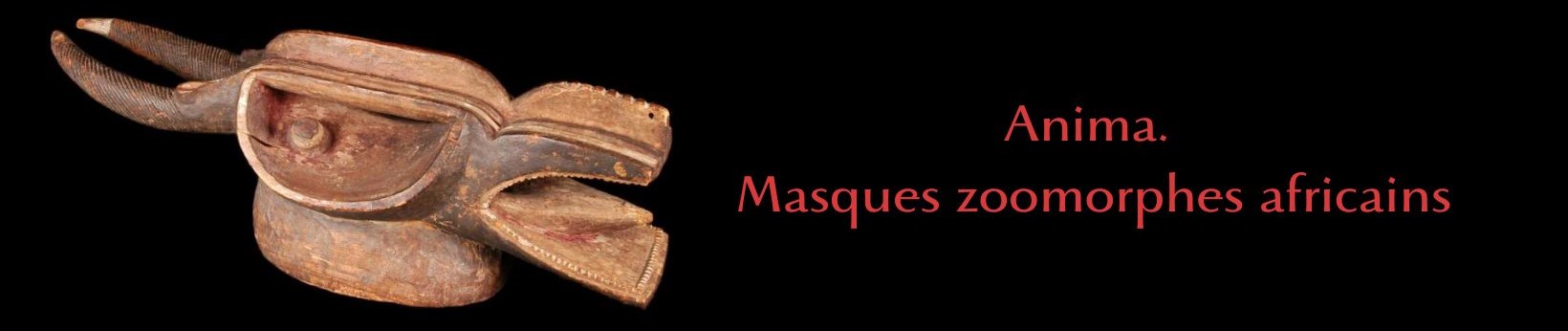

Masque cimier zoomorphe, Ciwara kun, Mali, avant 1964, bois, fibres végétales, 44,7 x 83,8 x 17 cm, n°73.1964.7.12, Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Le style de Bamako

Les cimiers horizontaux provenant de Bamako et de ses alentours représentent des êtres hybrides dont le sexe n’est pas toujours définissable. Ces animaux sont généralement composés en deux parties réunies au niveau du cou par un collier ou des crochets métalliques recouverts de colle végétale. La tête, allongée, est ornée de cornes d’antilope étirées vers l’arrière et le corps de quadrupède, dont la ligne du dos et courbe, évoque souvent le fourmilier. Certaines cornes sont élargies afin d’y disposer une ornementation de petites figurines de femmes ou d’oiseaux. Les motifs animaux des ciwara de cette région sont fortement stylisés et étroitement imbriqués.

Masque cimier zoomorphe, Koni, Mali (région Sikasso), avant 1931, bois de buma, 25,5 x 18 x 5,2 cm, n°71.1931.74.1591, Musée du quai Branly - Jacques Chirac

Les cimiers-satellites

Ce dernier groupe stylistique est associé à la région de Sikasso, mais il a aussi été documenté dans la région autour de Bougouni. Il s’agit de masques-cimiers produits en marge du Ciwara dans des manifestations d’une association villageoise. Les sculptures sont stylisées selon un jeu de composition complexe et raffiné, suivant une grande pureté de la ligne. Ces masques, aussi surnommés Nama cece, signifiant « petits Fauves », ne portent généralement pas de cornes ni même d’éléments rappelant l’antilope.