C - Le dévouement des protecteurs de Versailles

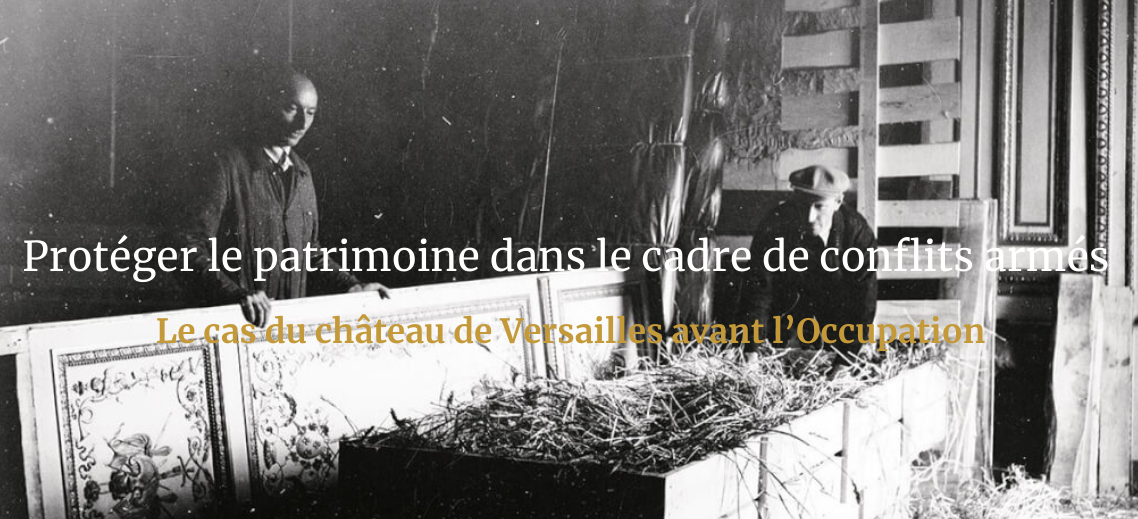

Au printemps 1940, alors que le front se brise et que les bombardements s’intensifient en région parisienne, l’inquiétude grandit quant à la préservation du patrimoine national. La situation devient critique, poussant à de nouvelles évacuations d’urgence. De nombreuses œuvres de grand format, notamment des peintures monumentales, sont ainsi transférées vers le château de Sourches, considéré comme un refuge plus sûr. Cette période est marquée par le dévouement absolu des hommes chargés de la protection du château et de ses collections. Pierre Ladoué, conservateur en chef de Versailles, exprime avec lucidité l’atmosphère pesante du moment dans une lettre adressée le 18 octobre 1939 à son prédécesseur, Gaston Brière, alors en charge du dépôt de Brissac : « On erre, aux lanternes, car toutes les fenêtres sont aveuglées, dans ces salles aux parois lamentables que couronnent les plafonds dorés […] Quand vous viendrez à Versailles en décembre, c’est avec un très vif intérêt – je ne dis pas plaisir – que vous examinerez, lampe en main, les murailles dénudées, les recoins de placard découverts ici et là. »

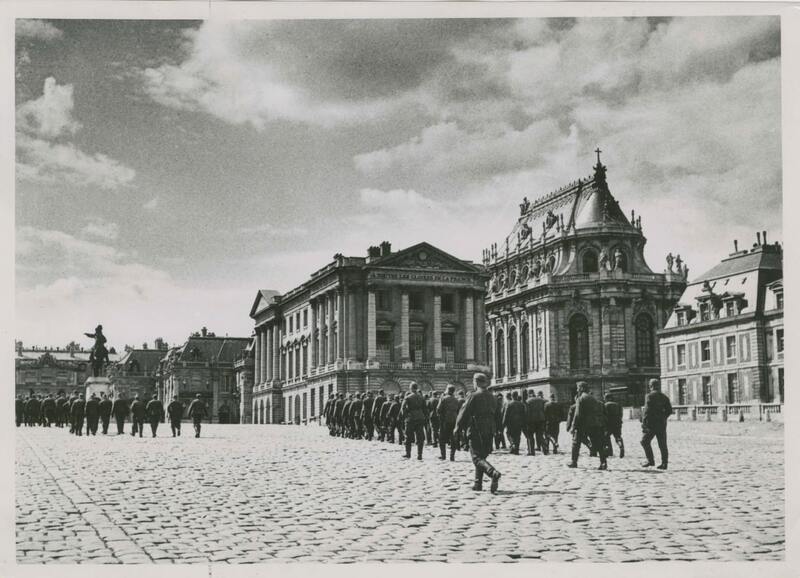

Le 13 juin 1940, alors que Paris est sur le point de tomber, Versailles est désert. Le château semble abandonné, vidé de son activité et de ses trésors. Mais il reste encore quelques gardiens du patrimoine : Pierre Ladoué appliquant les ordres du gouvernement militaire, demeure sur place, accompagné d’une équipe réduite à trois hommes—Victorien Cessac, Louis Borel et Henri Dudognon. Le 14 juin, tandis que les troupes allemandes font leur entrée dans la ville de Versailles, ces derniers tiennent leur poste dans un château vidé de sa splendeur, témoin silencieux du chaos environnant.