1927 : les infidélités de Diego Rivera

Frida Kahlo rencontra pour la première fois Diego Rivera en 1923 alors qu’il exécutait une fresque dans l’amphithéâtre Bolívar à l’Escuela Nacional Preparatoria où elle étudiait. De vingt ans son aîné, sa très grande taille et son surpoids lui donnait l’aspect d’un ogre face à la frêle et petite Frida Kahlo. Lorsqu’elle commença à fréquenter les milieux socialistes et communistes de Mexico, elle croisa de nouveau le chemin de Diego en 1928. Celui-ci perçut très vite l’important potentiel artistique de ses œuvres. Leur coup de foudre aboutit à leur mariage l’année suivante, le 21 août 1929. Installés ensemble à Mexico, ils déménagèrent un an plus tard aux États-Unis afin que Diego puisse exécuter les fresques murales qu’il lui avait été commandées. En deux ans, ils vécurent successivement à San Francisco, à New York et à Detroit. En 1933, après le décès de la mère de Frida, le couple revint vivre au Mexique à sa demande. C’est à cette époque que Diego débuta une relation passionnée avec la propre sœur de Frida, Cristina. La découverte de la tromperie la dévasta complètement. Bien que tous deux avaient eu des aventures, Diego était allé trop loin cette fois-ci. La douleur ressentie face à cette double trahison fut retranscrite dans ses œuvres. Ayant elle-même une relation avec un designer japonais, elle décida de partir pour les laisser vivre leur passion. En 1935, en dépit d’une souffrance encore présence, elle pardonna à sa sœur et à Diego et s'installa avec son mari à la Casa San Angel. La vie conjugale de Frida Kahlo et de Diego Rivera fut rythmée par les nombreuses liaisons extra-conjugales qu’ils eurent chacun de leur côté. Parmi les amants et amantes de Frida, nous pouvons notamment citer le communiste Léon Trotski, la peintre Jacqueline Lamba ou encore le photographe Nickolas Murray. Après dix années de vie commune et ne supportant plus les infidélités de Diego, Frida Kahlo décida de divorcer en 1939. Cette décision marqua le début d’une liberté qu’elle manifesta symboliquement en coupant la longue chevelure que Diego affectionnait tant. Elle vécut pourtant très durement la séparation au point de ne plus supporter la vie loin de lui. Finalement, le couple se remaria moins d’un an après en 1940 et se réinstalla à la Casa Azul. Afin de se prévenir d’éventuelles futures souffrances, tous les deux conclurent un contrat symbolique : ils s’autorisaient des infidélités mais aucune ne devait mettre en danger leur couple.

Les peintures présentées ci-dessous décrivent la douleur ressentie par Frida Kahlo face aux tromperies de son mari reconnaissant ainsi l’échec de leur relation.

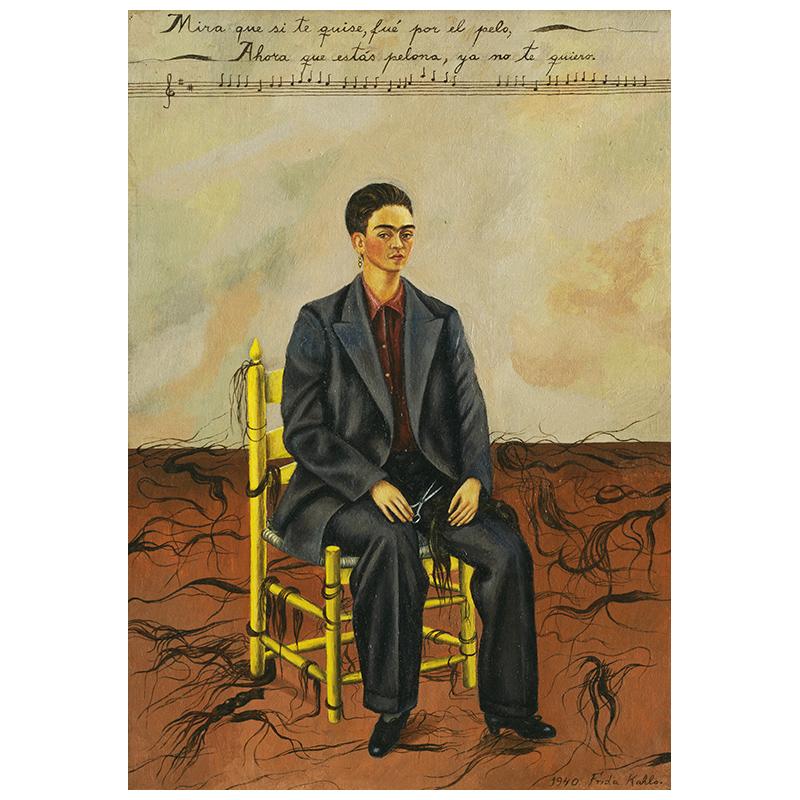

Autoportrait aux cheveux rasés, 1940, 40 x 27,9 cm, huile sur toile, Museum of Modern Art

Dans cet autoportrait, Frida Kahlo apparaît sous un aspect très inédit. Ayant abandonné sa longue chevelure et ses apparats colorés auxquels elle avait habitué notre regard, elle se présente dans cette toile les cheveux coupés courts et vêtue d’un costume d’homme trop grand pour elle. Son expression impassible et son regard fuyant ne semblent pas vouloir capter le regard du spectateur. Perdue dans une profonde réflexion, elle cherche à dissimuler ses pensées intimes. Au-dessus d’elle est écrit un petit poème en espagnol « Mira que si te quise, fué por el pelo. Ahora que estas pelona, ya no te quieres » (“Écoutes si je t’ai aimé c’est pour tes cheveux, maintenant que tu es chauve, je ne t’aime plus »). Les mèches de cheveux jonchant le sol ainsi que la paire de ciseaux que l’artiste tient dans les mains révèlent son geste. Cet autoportrait fut le premier que Frida Kahlo exécuta après son divorce avec Diego Rivera en 1939. Cette expérience traumatique mit fin à ses illusions et à ses attentes concernant l’amour. À travers cette toile, elle essaya d’initier sa propre guérison psychologique et de regagner son indépendance. Afin de s’affranchir de l’influence de Diego, elle dut sacrifier la partie d’elle-même que son ancien mari chérissait le plus. En coupant ses cheveux, elle se libérait ainsi de cet amour décevant. Ce qui était le symbole de sa féminité devint, une fois coupé, le symbole de sa liberté. Dans un processus cathartique, elle tua l’ancienne personne qu’elle était pour devenir une nouvelle Frida Kahlo. Cette démarche psychologique transparait également du costume d’homme qu’elle porte. Si nous émettons l’hypothèse que le costume serait celui de Diego, nous pouvons suggérer que cet autoportrait est un adieu qui lui serait destiné. Présentant Frida Kahlo sous des traits masculins, cet autoportrait constitue une des premières représentations d’un travestissement.

Le Cerf blessé, 1946, 22,4 cm × 30 cm, huile et isorel, Collection privée

Le Cerf blessé ou le Petit Cerf présente Frida Kahlo sous les trais d’une créature androgyne à corps de cerf et à tête d’homme. Criblée de flèches, elle agonise au milieu d’une forêt d’arbres dénudés. Pour sa composition, Frida Kahlo choisit deux figures symboliques de la souffrance et du sacrifice : la figure du martyr transpercé de flèches, Saint Sébastien, dont elle s’était déjà inspirée pour d’autres œuvres, et la figure du cerf, qui est un animal souvent utilisé dans les rites de sacrifice. À travers cette symbolique, l’artiste exprime la douleur intense qu’elle ressentie lorsqu’elle apprit l’infidélité de Diego et la relation qu’il entretenait avec sa sœur Cristina. Cette souffrance est accentuée par un sentiment d’impuissance face à ce qui s'avère être sa destinée. En effet, le mot « Carma » inscrit en bas à gauche de la toile, à côté de la signature de Frida Kahlo, témoigne de sa croyance en un destin prédéfini. Néanmoins, l’œuvre fait également entrevoir quelques signes d’espoir : les bois du cerf peuvent être perçus comme un symbole de puissance tandis que l’océan bleu et la lumière en arrière-plan renvoient aux pouvoirs de la nature que Frida Kahlo associait à la féminité et à la protection.