Voyage au coeur de Frida Kahlo

Le 16 novembre 2021, plus de soixante ans après sa mort, l’artiste mexicaine Frida Kahlo parvint à établir un nouveau record dans l’histoire de l’art. Lors de la vente aux enchères organisée par la maison de vente Sotheby’s à New York, son autoportrait Diego y yo (« Diego et moi ») peint en 1949 et précédemment détenu par un collectionneur texan fut vendu pour 34,9 millions de dollars, soit la somme la plus élevée atteinte par une œuvre issue de l’art latino-américain. Elle détrône ainsi son mari, Diego Rivera, qui détenait l’ancien record avec son tableau Los Rivales, vendu pour 9,76 millions de dollars. Cette vente record illustre la reconnaissance aujourd’hui accordée à l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. Celle qui à ses débuts était surnommée « La nouvelle Rivera », est parvenue à se faire reconnaître en tant que femme artiste indépendante en acquérant une aura et une notoriété qui ont fait d’elle un véritable mythe.

Contrairement à ce qu’elle a toujours affirmé, Frida Kahlo n’est pas née en 1910, date de la révolution mexicaine, mais bien le 6 juillet 1907 à Coyoacán, au Mexique. Elle est la troisième des quatre filles de Guillermo Kahlo et de Matilde Calderón. Elle et ses sœurs ont grandi au sein de la maison familiale, la Casa Azul (Maison Bleue), qui abrite aujourd’hui le musée Frida Kahlo. Durant son enfance, Frida fut très tôt baignée dans un univers artistique. Son père était un photographe reconnu et fut le premier à avoir été chargé par le gouvernement de Porfirio Diaz du recensement du patrimoine culturel mexicain. C’est à lui que nous devons de nombreux clichés d’enfance de l’artiste. Considérant Frida comme la plus éveillée de ses filles, il lui enseigna l’art de la prise de vue, du tirage et de la colorisation des images. Il l’initia également à l’archéologie et à l’art mexicains. Ces enseignements influencèrent grandement le travail de l’artiste, en particulier la photographie qu’elle utilisa de manière récurrente dans son processus créatif.

La vie de Frida Kahlo fut marquée par une série d’événements traumatiques qui la heurtèrent autant physiquement que psychologiquement. Dès l’âge de six ans, elle contracta la poliomyélite, une maladie qui lui laissa comme séquelle une jambe droite atrophiée. Son handicap suscita les moqueries de ses camarades qui la surnommèrent « Frida Kahlo, pata de palo » (« Frida Kahlo, jambe de bois »). Néanmoins, Frida demeura toujours une enfant joyeuse et très active, pratiquant plusieurs sports généralement destinés aux garçons comme le football, la boxe, la lutte, allant même jusqu’à être championne de natation.

Ainsi l’affirmait Frida Kahlo, deux événements en particulier bouleversèrent sa vie : son tragique accident de bus, survenu en 1925, alors qu’elle n’avait que 18 ans et qui la contraignit à une longue et douloureuse convalescence et sa relation tumultueuse avec le peintre muraliste de vingt ans son aîné, Diego Rivera.

L'artiste :

Frida Kahlo trouva dans l’art un moyen d’exprimer ses souffrances physiques et psychiques. À travers le genre de l’autoportrait, dont les tableaux constituent une part majeure de son œuvre, elle développa une esthétique de la souffrance. Abordant des thématiques très profondes et personnelles, elle représenta dans ses œuvres des sujets inédits pour l’époque. Outre la mort et le deuil, elle exposa de manière très directe les blessures de son corps, laissant apparaître les appareils médicaux. Certains sujets traitaient de problématiques féminines jamais abordées comme l’accouchement, les violences conjugales ou la fausse couche. Le réalisme très cru avec lequel l’artiste confronte son public à ces thématiques sensibles suscita régulièrement l’indignation. La naïveté et la spontanéité de son style tendirent à rapprocher Frida Kahlo du mouvement surréaliste. Lors d’un séjour à la Casa Azul de Mexico, le chef de file du mouvement artistique et ami de l’artiste, André Breton, en reconnut immédiatement les caractéristiques dans ses œuvres. Bien qu’elle ait toujours refusé d’être associée à un mouvement artistique, Frida Kahlo s’est servie de cette identité qu’on lui attribuait, exposant dans des galeries ou dans des expositions surréalistes. Ainsi le déclara-t-elle avec humour « Je ne savais pas que j’étais surréaliste jusqu’à ce qu’André Breton vienne à Mexico et me dise que je l’étais. La seule chose que je sais, c’est que je peins parce que j’en ai besoin et que je peins toujours tout ce qui me passe par la tête, sans aucune autre considération ».

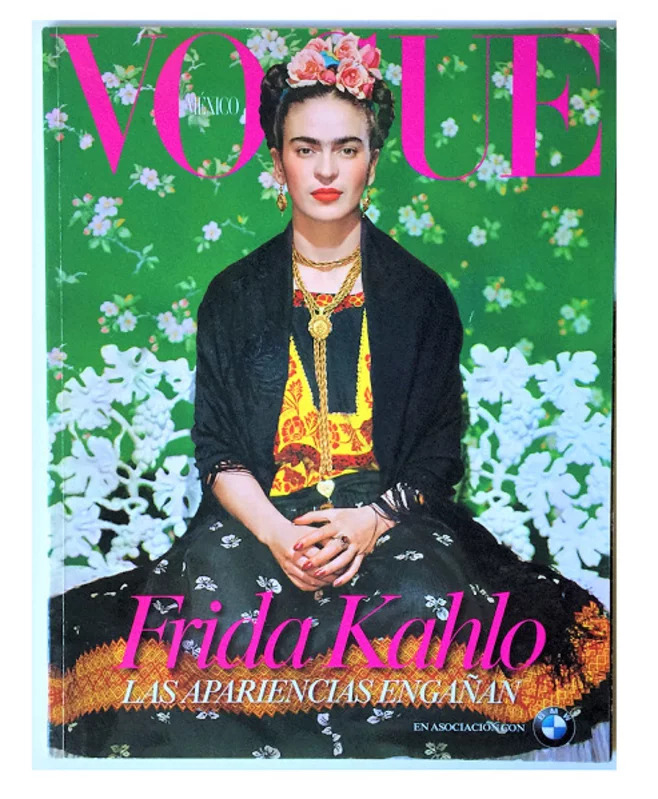

C’est à la fin des années 1930 que Frida Kahlo commença à acquérir une reconnaissance du milieu artistique. En 1938, le galeriste Julien Lévy organisa sa première exposition personnelle dans sa galerie à New York. Soutenue par André Breton qui en rédigea la brochure, cette exposition promut les œuvres de l’artiste. Sur les vingt-cinq tableaux présentés, la moitié furent vendus. La même année, elle fit la une du magazine Vogue au Mexique. Ce fut toutefois l’exposition Mexique s’étant tenue à la galerie parisienne Renou et Colle en 1939 qui signa sa consécration en tant qu’artiste reconnue à l’international. Organisée par André Breton avec la complicité de son ami Marcel Duchamp, elle présenta des tableaux de Frida Kahlo parmi des œuvres mexicaines datant des XVIIIe et XIXe siècles, des photographies du photographe mexicain Manuel Alvarez Bravo, des sculptures précolombiennes issues de la collection privée de Diego Rivera ainsi que des objets d’art populaire acquis par André Breton sur des marchés mexicains. Cependant, lors du vernissage, Frida Kahlo manifesta sa déception face à une exposition qu’elle jugeait « folklorique ». En effet, elle n’appréciait pas que ses tableaux aient été mélangés à d’autres œuvres d’art mexicaines. De plus, le galeriste Pierre Colle s’était permis de faire un tri dans ses toiles et ne les avait pas toutes exposées. Vivant cette exposition comme un affront, elle estima ne pas avoir été prise au sérieux. Malgré une profonde hostilité à l’égard du milieu intellectuel parisien, elle y fut toujours considérée comme une artiste avant-gardiste au point que l’État français lui acheta un de ses autoportraits qui fut exposé au Louvre.

Devenue une artiste mexicaine incontournable dans son pays, Frida Kahlo voit ses œuvres exposées à plusieurs reprises dans les galeries de son pays. À partir de 1943, elle enseigne à l’Académie des Beaux-Arts de Mexico comme professeure de niveau C. Son état de santé fragile l’obligea à réduire ses heures et à donner des cours directement à son domicile.

L’année 1953 fut celle de son apothéose : la galeriste et amie, Lola Alvarez Bravo, organisa sa première exposition rétrospective. Malgré son hospitalisation, Frida Kahlo souhaitait absolument se rendre au vernissage. Son arrivée à la galerie en ambulance et allongée sur une civière devint un événement clé de l’histoire de l’art mexicain.

Frida Kahlo et l’affirmation de l’identité mexicaine :

Débutée en 1910, la révolution mexicaine se déroula en parallèle de l’enfance de Frida Kahlo. Elle et sa famille furent ainsi les témoins des affrontements entre les partisans d’Emiliano Zapata (les Zapatistes) et ceux de Venustiano Carranza (les Carrancistes). Très jeune, Frida Kahlo fréquenta les milieux socialistes et communistes de Mexico. Lorsqu’elle étudia à l’Escuela Nacional Preparatoria, elle rejoignit le groupe politique de l’école « Los Cachuchas » (les Casquettes à visière). Plus tard, en 1927, elle intégra la Ligue des Jeunes Communistes. C’est en 1928, qu’elle adhéra au Parti communiste mexicain. Diego Rivera, avec lequel elle venait d’entamer une relation, en faisait parti depuis 1921. Elle partageait avec son mari ses convictions idéologiques. Leur implication les poussa à ouvrir leur porte à des réfugiés politiques. Ils accueillirent notamment en 1937 l’ancien révolutionnaire communiste, Léon Trotski, qui avait été contraint à l’exil par Staline. Malgré un état de santé qui l’obligeait à se déplacer en chaise roulante, elle continua à participer à des manifestations anti-impérialistes.

L’indépendance acquise par le Mexique engendra une renaissance nationaliste ainsi que l’émergence d’une identité culturelle. Le pays redécouvrait ses racines, son histoire et son folklore. Contemporaine de cet éveil identitaire, Frida Kahlo en devint une figure majeure. Que ce soit à travers ses œuvres, son style vestimentaire ou même sa date de naissance, elle souhaita affirmer clairement sa mexicanité. L’aura qu’elle donna à la culture mexicaine dans le monde fit d’elle la voix du Mexique.

De plus en plus affaiblie par sa santé dégradante, Frida Kahlo passa les dernières années de sa vie recluse, enchainant les allers-retours avec l’hôpital. Elle mourut le 13 juillet 1954, une semaine après avoir fêté ses 47 ans, d’une embolie pulmonaire laissant une œuvre artistique composée de 150 tableaux.

Même après sa mort, la fascinante personnalité de Frida Kahlo continua à rayonner au sein du paysage artistique et culturel contemporain. En 2002, le film biographique réalisé par Julie Taymor, avec l’actrice mexicaine Selma Hayek pour interpréter son rôle, retraça sa vie. En 2005, une exposition rétrospective lui fut consacrée à la Tate Modern Museum de Londres, faisant d’elle la première artiste sud-américaine à avoir ce privilège. Au-delà des nombreuses expositions qui furent tenues en son honneur ces dernières années, une de ses apparitions les plus récentes fut dans le film d’animation Disney, Coco, qui aborde la culture mexicaine et dans lequel elle est incarne la seule référence culturelle réelle.