L'enfance de la Préhistoire au Moyen Âge

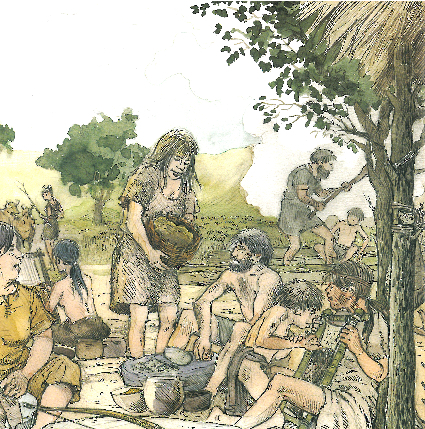

Aquarelle reconstituant la vie préhistorique, R. Picavet.

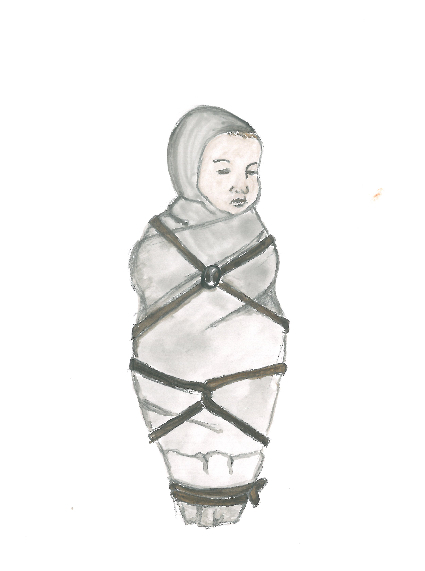

L'emmaillotement d'un bébé gallo-romain d'après G. Coulon, aquarelle par S. Falcon.

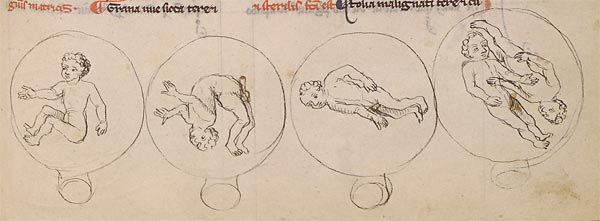

Le foetus, collection de traîtés médicaux, France, fin du XIIIe - début du XIVe siècle, Paris, BNF, département des manuscrits, manus. 7056, fol. 88-89.

L’enfant dans l’histoire n’a été abordée que récemment. Pourtant, l’archéologie révèle sa place dans la société grâce à la découverte de ses traces, ses artefacts et ses ossements… Des travaux récents soulèvent des nouveaux questionnements et apportent un nouveau regard sur le sujet.

En l’absence de témoignage direct concernant l’enfance durant la Préhistoire, il est difficile de connaître comment se déroulait son quotidien ou comment il était considéré au sein d’un groupe d’adultes. Il semble évident que la notion de transmission des connaissances et des savoir-faire devaient avoir lieu dès le plus jeune âge. Il apparaît également une notion d’utilisation de l’enfant pour des travaux du quotidien. Par exemple, les recherches effectuées par Mélie Le Roy sur le dolmen de Gabaine à Labeaume en Ardèche ont révélé la présence de dents de 2 individus âgés de 4 à 9 ans qui présentent des traces d’abrasion induites par une action répétée. Cette étude laisse penser que les enfants pouvaient effectuer des tâches artisanales particulières, distinctes de celles des adultes.

Pour la période gauloise, les auteurs antiques commentent les us et coutumes des gaulois : Aristote mentionne au VIe siècle une tradition qui consiste à tremper l’enfant dans de l’eau froide d’un fleuve ou de le couvrir d’un mince vêtement (Politique, VII, XV, 2). Il semble que cette tradition avait pour objectif de renforcer le nouveau-né. D’autre part, chez les Gaulois, l’enseignement se fait à l’oral : Les anciens, à savoir les druides, transmettent leur connaissance aux plus jeunes. L’apprentissage pouvait durer 20ans.

Après la romanisation du territoire, le culte aux déesses-mèresest toujours largement répandu dans la région du Tricastin : Ce culte fait référence à la fécondité et la prospérité de la famille.

Pendant l’Antiquité, l’enfance comprend différentes phases : le nouveau-né, le nourrisson et la petite enfance. Le passage d’un stade à un autre est rythmé par des rites qui permettront à l‘enfant d’être intégré à la communauté en tant que bon citoyen romain. La pratique de l’exposition de l’enfant par laquelle le père décide d’élever ou abandonner sa progéniture oriente l’avenir de l’individu car l’accès au savoir par l’éducation est primordial. Gérard Coulon est l’un des premiers archéologues à s’être intéressé aux objets liés à l’enfant. Il a démontré l’utilisation de biberons en terre cuite, des tire-laits et autres artefacts nécessaires à la survie des plus jeunes. Il a aussi analysé les bas-reliefs et les scènes figurées pour décrypter les gestes utiles à l’emmaillotement. Il s’est également intéressé aux jeux, hochets, poupées, osselets, amulettes que l’on retrouve dans les sépultures d’enfants comme celles du Valladas à Saint-Paul-Trois-Châteaux.

L’enfant au Moyen Age est un individu à part entière, et ce déjà dans le ventre de sa mère. Les auteurs insistent sur les différents âges de la vie. Il semble que la poussée dentaire indique la 1ère phase appelée infantia qui signifie «qui ne parle pas», puis vient l’enfance jusqu’à 7 ans et l’adolescence jusqu’à 14 ans. Les filles atteignent leur majorité à 12 ans et les garçons un peu plus tard. Les textes religieux décrivent l’innocence de l’enfant qui apparaît comme un privilégié de Dieu et participe au culte divin. L’archéologie a, comme pour la période antique, contribué à modifier l’image de l’enfant médiéval. Cependant, les découvertes à Saint-Paul-Trois-Châteaux et sur le Tricastin sont ténues sur le sujet.