Mourir durant l'Antiquité tardive et le Moyen Âge

Fouille archéologique sur le cour de la mairie à Saint-Paul-Trois-Châteaux, cliché F. Vaireaux.

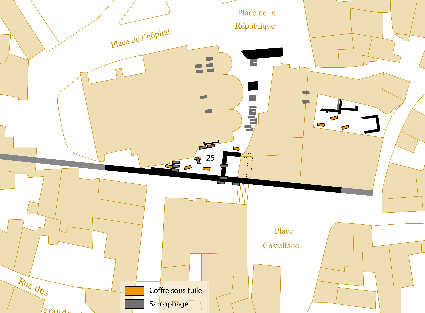

Plan des nécropole autour de la cathédrale, PAO F. Garcia.

Jumelles du Rozet à Clansayes, cliché M. Lert.

La période de l’Antiquité tardive qui couvre l’intervalle du IVe au VIIe siècle ap. JC. correspond à l’émergence de la chrétienté et à la mutation de la société. Après d’âpres luttes, l’empereur Constantin octroie en 313 (édit de Milan) la liberté de culte aux chrétiens notamment pour enrayer les troubles qui menacent l’Empire; les célébrations religieuses participent au renforcement de la cohésion du groupe.

Le cimetière médiéval chrétien va se mettre progressivement en place en Gaule en adoptant de nouveaux rites et une organisation spatiale singulière. Il faut attendre la fin du IVe siècle pour que les rites funéraires passent de l’incinération à l’inhumation. A Saint-Paul-Trois-Châteaux, la nécropole se déplace au nord de la ville extra muros ; La religion chrétienne ne bannit pas la crémation mais d’après les découvertes archéologiques les chrétiens sont principalement inhumés. Plusieurs modes de sépultures sont employés dans les cimetières

Jusqu’au VIIIe siècle, les sépultures peuvent contenir des offrandes comme des poteries aux pieds du défunt, des boucles de ceintures, des armes. Le marquage des tombes est rare ; les éléments en matériaux périssables en milieu sec ne sont pas conservés. Par contre, certaines tombes sont pourvues d’inscriptions (épitaphes) souvent brèves qui sont différentes en fonction du statut de la personne.

La séparation entre les morts et les vivants est respectée pendant un certain temps. Selon Jean-François Reynaud « à l’époque médiévale le cimetière entoure l’église. La pénétration des morts dans la ville est assez précoce : le processus, d’abord lent et sporadique s’accentue à l’époque carolingienne. Il est favorisé par le culte du souvenir». Le culte des reliques et la christianisation de la mort va bouleverser le rapport au défunt. Certains évêques décédés sont promus au rang de saint ; ils vont passer dans la sphère publique et être vénérés par les fidèles. Leur lieux d’inhumation va attirer la dévotion de nombreux chrétiens qui vont demander à être enterré au plus proches du mausolée, ou de la basilique funéraire contenant la dépouille ou relique du saint, ad sanctos. Les fouilles archéologiques montrent qu’une rotation des secteurs d’inhumation a été effectuée. Les sépultures sont ré-ouvertes puis réduites dans des coffres de réduction avec parfois une céramique. A Saint-Paul-Trois-Châteaux, des sépultures sont attestées autour d’un édifice de culte au nord du rempart antique (une basilique funéraire ?) à proximité d’une porte d’entrée à la ville (cour de la mairie). Des nécropoles suburbaines sont créées proches des portes des villes ; des laïcs habitent les lieux avec les clercs : un nouveau quartier est créé autour de l’édifice funéraire cela devient un faubourg. Le cimetière est ainsi intégré au tissu urbain. Il est donc à proximité immédiate des habitations. Il est possible qu’il côtoie des lieux de vie comme le marché. A Saint-Paul-Trois-Châteaux, une sépulture a même été dérangée lors du creusement d’une fosse-silos destinée à conserver les denrées d’un marchand sur la place du marché du XIII siècle.

Dans la campagne, des lieux d’inhumations s’organisent près des églises paroissiales ou de lieu à dévotion particulière comme le site des Jumelles du Rozet à Clansayes : des sépultures sont installées au IXe siècle sur une plateforme entre des pierres levées semi circulaires ; ce lieu est plein de mystère.