Le musée de Būlāq

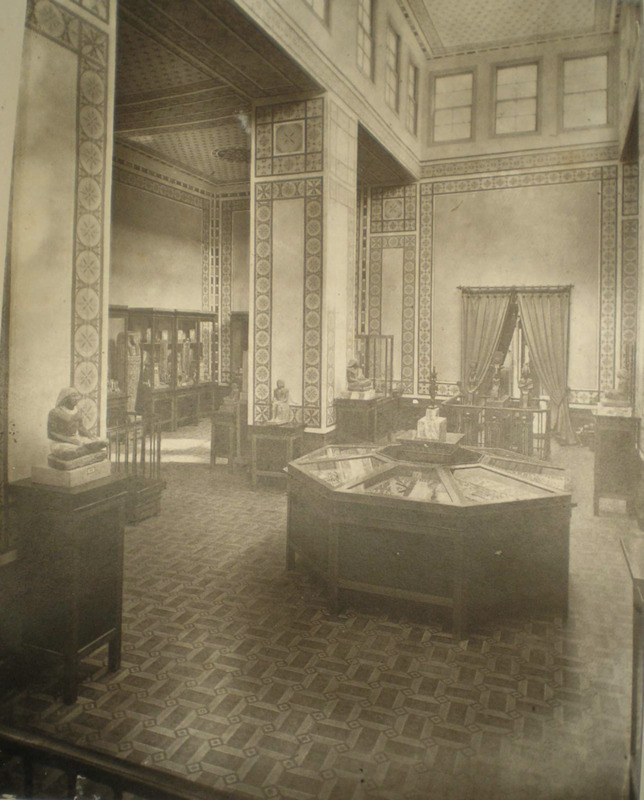

Annexe 60 : Musée de Būlāq, la vitrine octogonale dans la salle du centre.

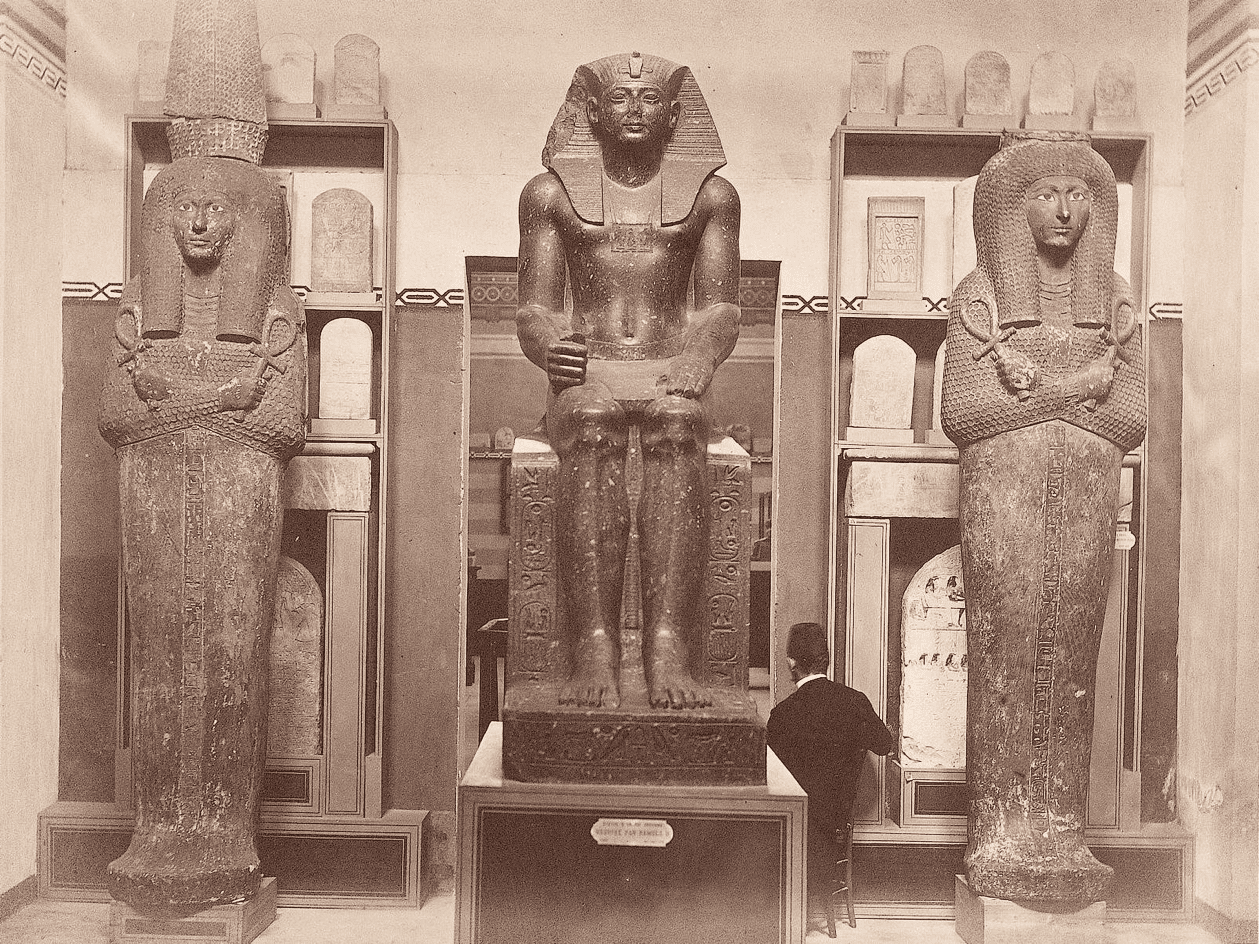

Annexe 61 : Musée de Būlāq, salle du centre, les différents types de mobilier.

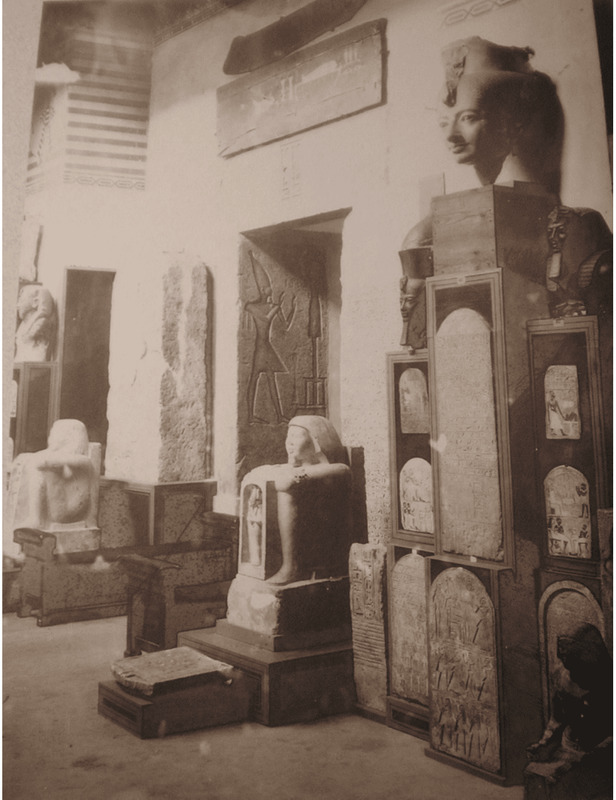

Annexe 62 : Musée de Būlāq, Grand vestibule, les différents types de mobilier.

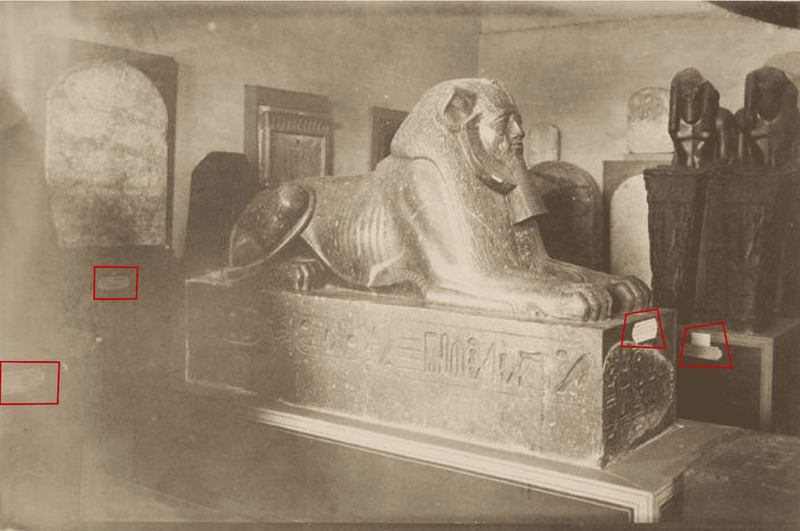

Planche 3 : Musée de Būlāq, comparaison du mobilier égyptisant du musée avec le mobilier antique égyptien. Annexe 63 : Musée de Būlāq, Salle du Centre, le mobilier égyptisant.

Planche 3 : Musée de Būlāq, comparaison du mobilier égyptisant du musée avec le mobilier antique égyptien.Annexe 64 : Coffret antique égyptien N 2915, Nouvel Empire.

Annexe 65 : Musée de Būlāq, monuments entreposés dans la cour.

Annexe 66 : Musée de Būlāq, première salle de l’Ancien Empire/Salle historique de l’ouest13, les cartels associés aux œuvres.

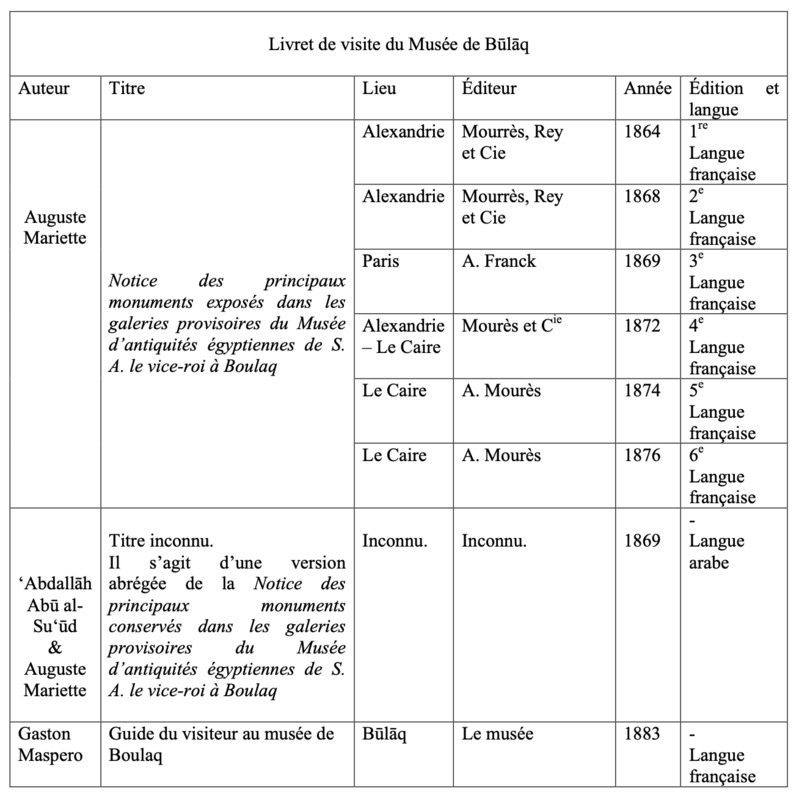

Annexe 67 : Récapitulatif des livrets de visite en français et en arabe publiés par le musée de Būlāq.

Au musée de Būlāq, les collections du musée de Būlāq sont présentées grâce une grande variété typologique de supports muséographiques tels que des vitrines basses octogonales [234]. des armoires vitrées sur trois côtés sur toute la hauteur ou sur la partie supérieure, des vitrines hautes au fond opaque, des cages de verre [235]. des niches ouvertes et des socles de différentes formes et hauteurs. Les collections ne sont pas seulement placées à l’intérieur des vitrines et armoires mais également posées sur le dessus de celles-ci. Les reliefs de pierre sont parfois seulement fixés aux murs grâce à des crochets [236]. Le mobilier est partiellement recyclé du pavillon égyptien de l’Exposition universelle de Londres de 1862 qui imite en partie le style des meubles antiques égyptiens. [237]. Le reste du mobilier est fabriqué sur ce modèle. Tous les meubles sont « assortis de formes et de couleurs »[238]. L’influence antique égyptienne s’apprécie dans le décor des socles et de la partie basse des vitrines composée de deux ou trois rectangles imbriqués juxtaposant une teinte claire à une teinte foncée ou encore la corniche de certaines vitrines hautes et armoires. [239]. Les attributions des salles sont modifiées au rythme des créations de nouvelles salles, des afflux de collections et, en dernier lieu, lors de la reconstruction du musée. Entre 1863 et 1869, la salle du Centre et la salle de l’ouest sont dédiées à quatre thématiques de monuments : monuments religieux, monuments funéraires, monuments civils et monuments historiques. Le Grand vestibule et la salle de l’Est n’ont pas de cohérence particulière puisqu’elles mélangent différentes thématiques, funéraires, religieuses, civiles et historiques, de toutes les époques et de différentes dimensions. Ces quatre divisions théoriques sont également utilisées au Louvre et au musée de Berlin où Auguste Mariette a voyagé dans sa jeunesse. Une salle du nom éponyme est dédiée aux bijoux. Dans le vestibule de cette dernière salle, des monuments sont entreposés par manque de place. Les deux salles construites en 1869 reçoivent leur attribution en 1874 et font apparaître deux nouvelles typologies de salles. La salle à l’ouest du grand vestibule est la première à être dédiée à une période particulière, l’Ancien Empire. La salle à l’est du Grand vestibule est dédiée à un peuple étranger ayant marqué l’histoire de l’Égypte, les hycsos. Par manque de place, un magasin vient remplacer la salle à l’est de la salle du Centre. À la suite de la reconstruction en 1879 et des agrandissements de Maspero en 1889, l’attribution des salles est revue. Les anciennes salles hycsos et salle de l’Ancien Empire sont renommées « salles historiques » de l’Ouest [240]. et de l’Est, une nouvelle salle de l’Ancien Empire ouvre à l’ouest de la salle du Centre. La salle de l’Est et le vestibule de la salle des bijoux sont réunis dans une nouvelle salle funéraire, tandis que la salle des bijoux est remplacée par une salle des momies royales, plus vaste ; la salle historique de l’Est est prolongée ; enfin à l’est de celle-ci une nouvelle salle dédiée aux périodes grecques, romaine et copte est inaugurée [241]. Durant toute la vie du musée, certaines œuvres statuaires sont entreposées dans la cour par manque de place. [242]. Deux typologies de salles sont visibles. D’une part, les salles mettant en avant l’aspect scientifique des collections réunissant un corpus d’œuvres autour d’un thème ou d’un classement chronologique, à l’instar des salles historiques ou de la salle des momies royales. D’autre part, les salles favorisant l’aspect esthétique car elles réunissent sans cohérence particulière des chefs-d’œuvre et sont faites pour plaire au regard, comme la salle des bijoux ou le grand vestibule. Le parcours de visite ne semble alors pas avoir d’articulation logique entre les salles mais constitue plutôt une déambulation entre différents espaces déconnectés. Cependant, les directeurs développent des dispositifs de médiation des collections rigoureux, voire novateurs, afin de fournir aux visiteurs des explications plutôt complètes sur l’Égypte antique et les œuvres. Mariette affirme ainsi, « c’est un Musée organisé pour servir pratiquement l’égyptologie » [243]. Pour ce faire, chaque objet est étudié pour son intérêt scientifique en amont de son inscription dans le catalogue. Certaines pièces bien que fragmentaires sont par exemple exposées pour leur qualité pédagogique sur la civilisation égyptienne, et non esthétique [244]. L’aspect archéologique supplante dans ce cas l’aspect « beaux-arts » conventionnel des musées contemporains. Dans la « salle funéraire », Gaston Maspero organise l’espace de manière éminemment didactique puisqu’il reconstitue un caveau funéraire, sa femme Louise la décrit : « un catafalque recouvert d’une tente authentique qu’il a trouvée et qui est unique, une momie sous le catafalque avec les vase à libations et tout l’appareil funéraire, ce sera très intéressant et à la portée de tout le monde. » [245]. Par ailleurs, Auguste Mariette apporte une innovation majeure pour les musées en général : le cartel. Il adjoint à chaque œuvre un carton indiquant « sa provenance, les circonstances dans lesquelles il a été trouvé et, lorsque c’est possible, l’époque à laquelle il remonte » [246]. Gaston Maspero ajoute des « pancartes portant des extraits du catalogue (du musée) » dans chacune des salles. [247]. Un livret de visite accompagne le visiteur. Auguste Mariette en publie six sous le titre de Notice des principaux monuments exposés dans les galeries provisoires du Musée d’antiquités égyptiennes de S. A. le vice-roi à Boulaq. [248]. Celles-ci donnent une présentation, en avant-propos, de la civilisation égyptienne et de sa culture matérielle à travers les quatre divisions théoriques des collections du musée : monuments religieux, civils, funéraires et historiques. Les guides offrent ensuite une notice. [249]. des œuvres exposées classées par salle dans les quatre premières éditions, puis seulement par typologie et numéro d’inventaire dans les deux dernières car les collections sont trop souvent redistribuées. En 1869, Mariette a le souci de publier un guide, bien qu’en version réduite, en arabe. Il revêt une résonnance identitaire avec un contenu adapté afin d’attirer les visiteurs égyptiens250. Le Guide du visiteur au musée de Boulaq de Gaston Maspero, présente le contexte culturel et historique au fil des notices organisées à nouveau par salles.

234. Voir l’annexe 60. ↩

235. Voir l’annexe 61. ↩

236. Voir l’annexe 62. ↩

237. Notice biographique sur Auguste Mariette, Paris : Leroux, 1904, cité par cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 22, TL p. 22 ; David Élisabeth, op. cit.,1994, p. 146. ↩

238. D’après le récit d’un voyage effectué en 1864 par Rhoné Arthur, L’Égypte à petites journées. Études et souvenirs. Le Kaire et ses environs, Paris, 1877, cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 22. ↩

239. Voir la planche 3, annexes 63 et 64, comparaison du mobilier égyptisant du musée avec le mobilier antique égyptien. ↩

240. La salle historique de l’Ouest accueille des monuments hyksos. ↩

241. Maspero Gaston, Guide du visiteur au musée de Boulaq, Boulaq, 1883, pp. 224-418. Cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 32. ↩

242. Annexe 65. ↩

243. Mariette Auguste, Notice des principaux monuments exposés dans les galeries provisoires du Musée d’antiquités égyptiennes de S. A. le vice-roi à Boulaq, Alexandrie, 1864. p. 5, Cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 42. ↩

244. Ibid. ↩

245. Lettre de Louise Maspero, à une amie non identifiée, 15 mai 1882, Maspero Gaston, « Le musée de Boulaq et le musée de Gizéh », La nature 18-2, 1890, p. 199, Lebée Thomas, 2013, op. cit. , p. 32. ↩

246. Guimet Émile, Croquis égyptiens. Journal d’un touriste, Paris, 1867, p. 124 cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 39 ; Voir l’annexe 66. ↩

247. Lettre de Maspero à sa femme Louise du 19 novembre 1885, dans David Élisabeth (éd.), Gaston Maspero. Lettres d’Égypte. Correspondance avec Louise Maspero (1883-1914), Paris, 2003. p. 74, cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit, p. 40. ↩

248. Voir le Récapitulatifs des livrets de visite du musée de Būlāq., annexe 67 ↩

249. Description plus ou moins détaillée, datation, numéro d’inventaire et parfois analyse des œuvres. ↩