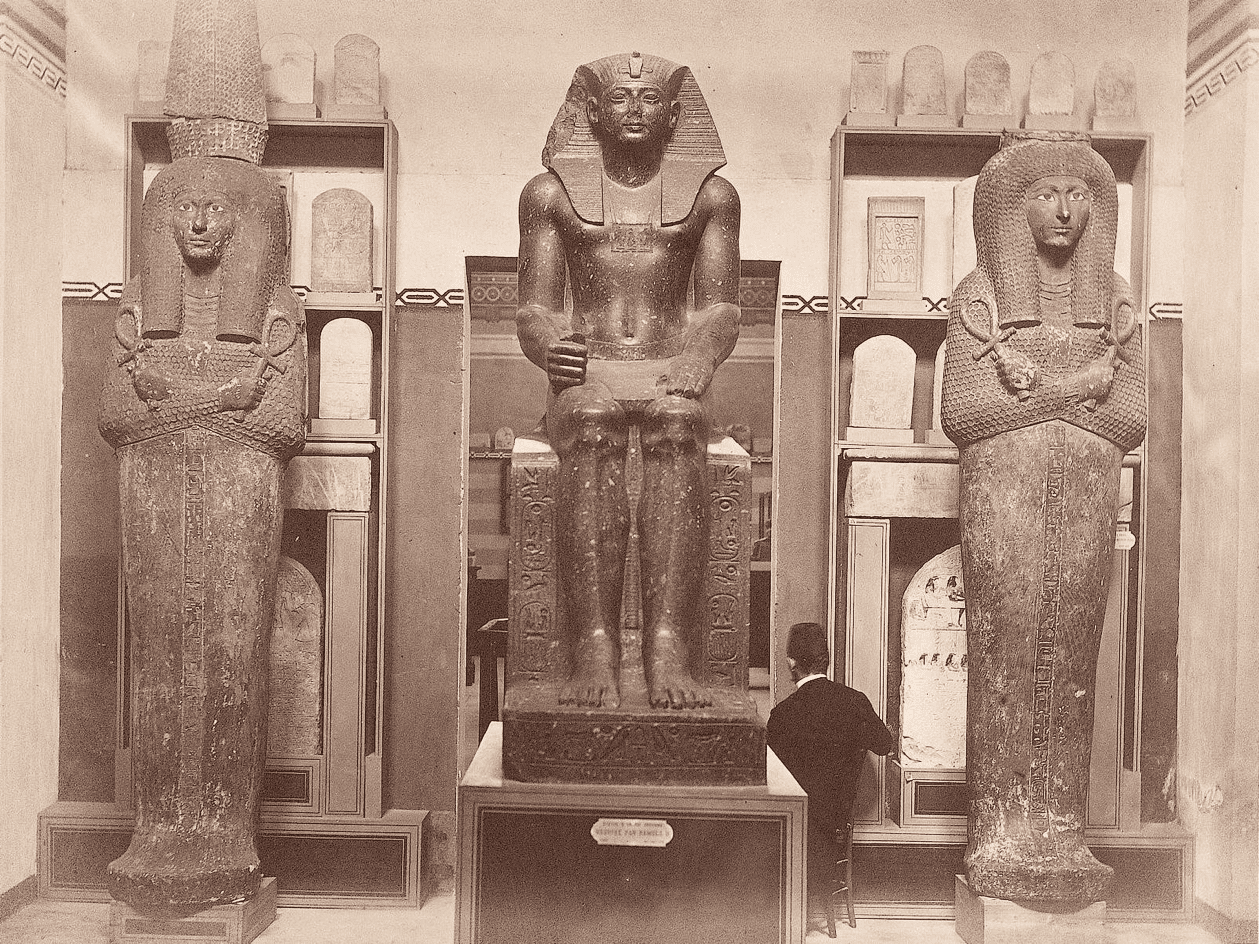

Vers un lieu de conservation de plus en plus abouti : innovations et difficultés

Suite aux épisodes de la Révolution en France, une conscience patrimoniale se développe progressivement. Entre 1830 et 1887 apparait une lente maturation des législations sur la protection patrimoniale, premier cas d’une pensée normative sur la conservation du patrimoine et donc présageant la conservation préventive qui sera théorisée plus tard. La conservation préventive est l’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif d'éviter ou au moins de minimiser les détériorations ou pertes futures. Ces mesures et actions sont indirectes car elles n'interfèrent pas avec les matériaux, structures et apparence des biens. Pour ce faire, il s’agit prévoir les risques éventuels qui pèsent sur les collections en relation avec l’environnement de l’objet et avec les conditions soulevées par la gestion des musées. En 1980, l’ICC définit neuf agents responsables de dégradation : les forces physiques directes (séisme, inondation, catastrophe naturelle), le feu, le vol et le vandalisme, l’eau (liquide, gaz), les infestations (insectes ou champignons), la pollution de l’air (qui pose problème depuis l’invention du musée), la lumière, une température incorrecte, une humidité relative incorrecte. On a ajouté aujourd’hui à cette liste initiale le manque de soin. Si ces principes sont reconnus officiellement plus de cent ans après la création du premier musée, les directeurs du S.A.E. ont eu conscience très tôt d’une majorité d’entre eux. Ces trois musées constituent un exemple significatif et précurseur d’identification des risques afin de tenter d’aboutir au fil des projets, à un lieu intégrant des principes raisonnés de conservation préventive. La sensibilité particulière de ces collections peut expliquer cette prise de conscience précoce de l’importance de l’environnement de conservation. En effet, les collections d’antiquités égyptiennes ont jusqu’à plus de trois mille ans d’ancienneté. Elles sont façonnées dans une multitude de matériaux : bois, pierres, métaux, alliages, textiles, vanneries, cuirs, pigments. Enfouies dans le sable dans un climat particulièrement sec, elles traversent le temps dans un état remarquable de conservation. Lorsqu’elles y sont soustraites, elles sont particulièrement vulnérables car déstabilisées par les changements de conditions climatiques et lumineux qui les entourent.