Le musée de Giza

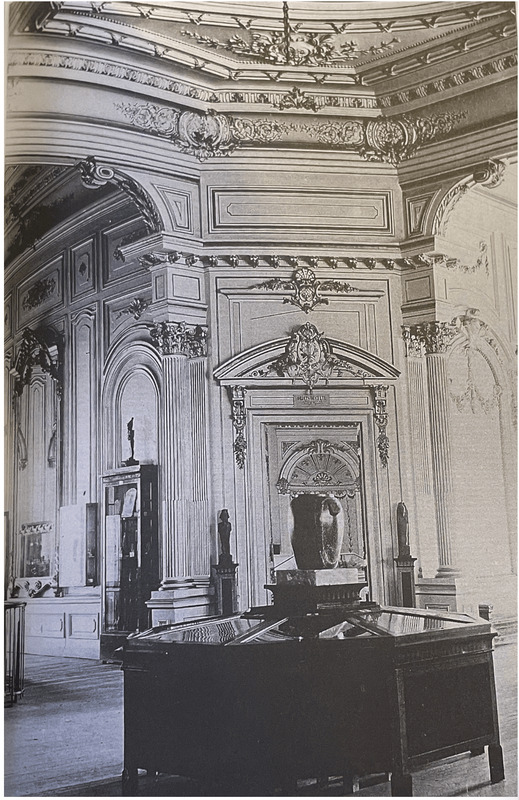

Annexe 68 : Musée de Giza, la vitrine octogonale provenant du musée de Būlāq.

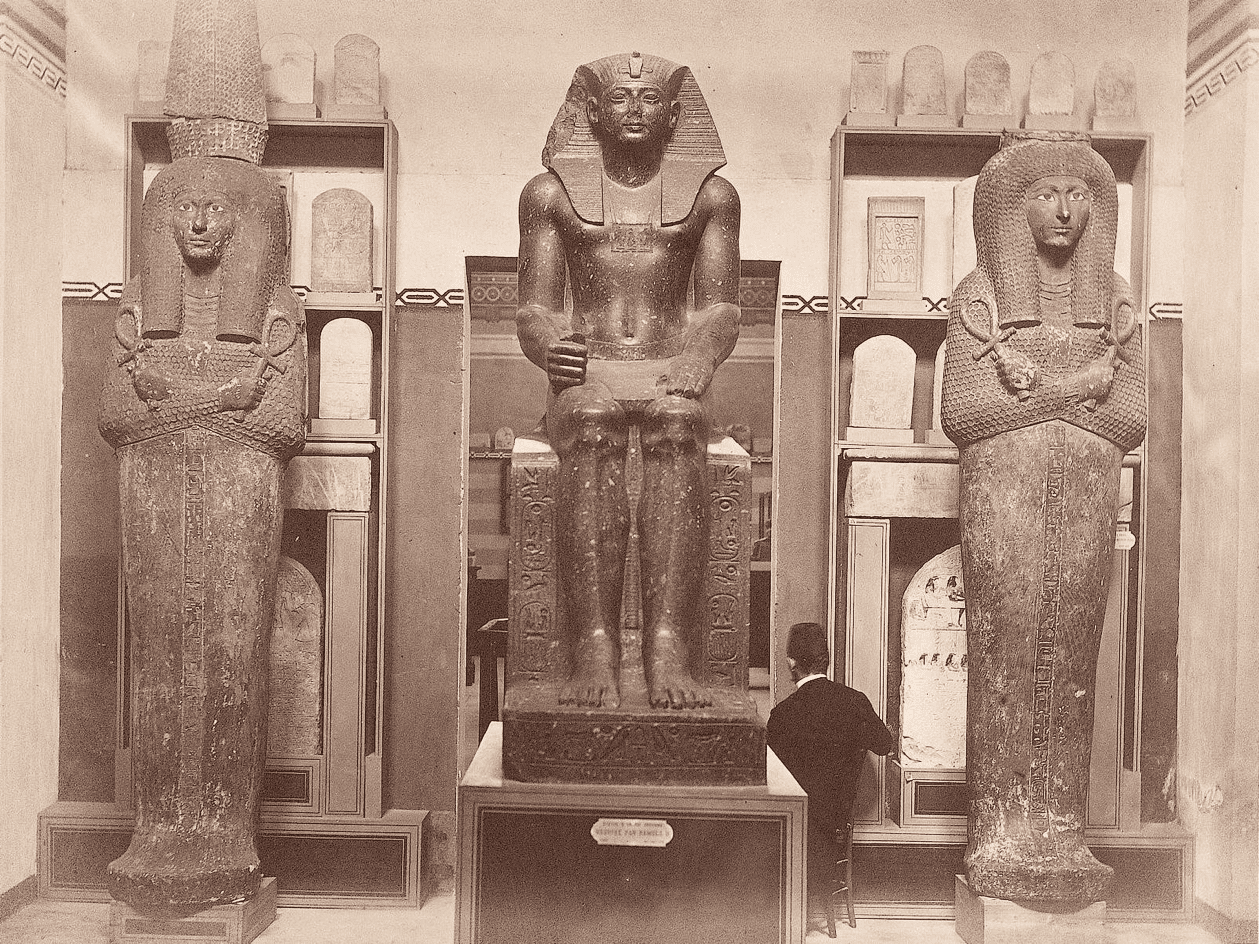

Annexe 69 : Musée de Giza, les armoires et les cages vitrées provenant du musée de Būlāq

Annexe 70 : Musée de Giza, présentation verticale des cercueils et sarcophages

Annexe 71 : Musée de Giza, présentation dans des vitrines des cercueils et sarcophages allongés

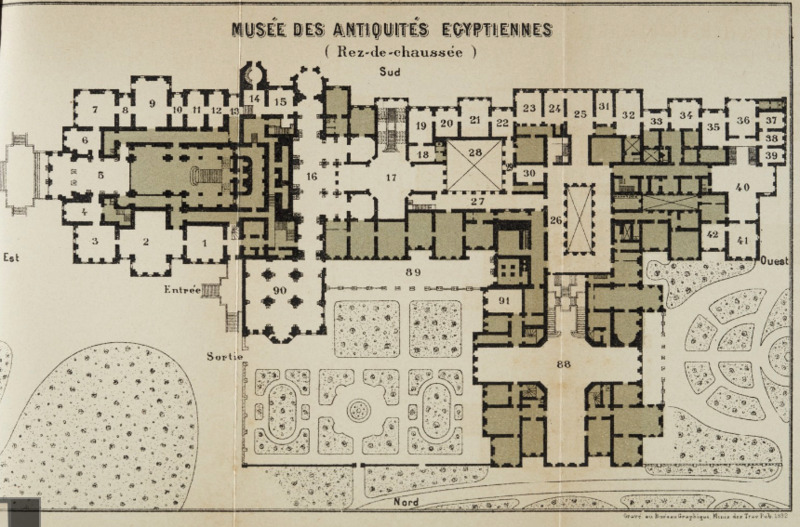

Annexe 72 : Musée du palais de Giza, plan du rez-de-chaussée proposé aux visiteurs par le musée.

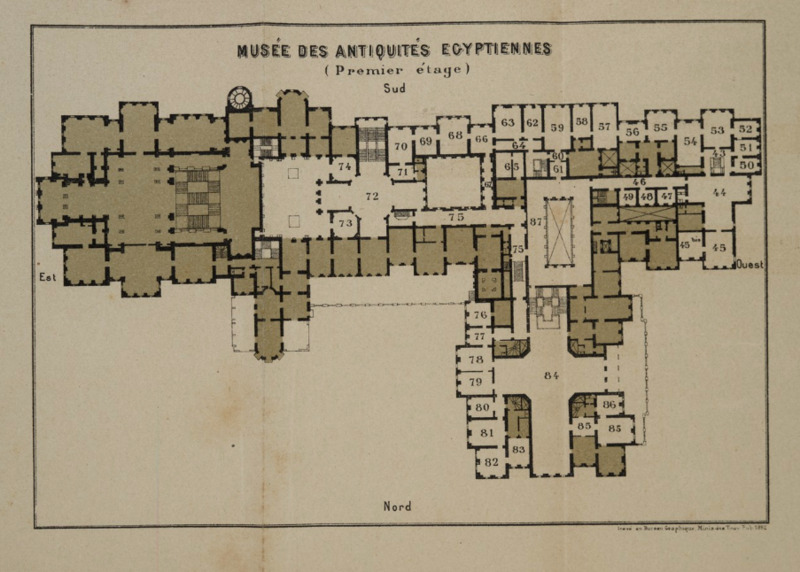

Annexe 73 : Musée du palais de Giza, plan du premier étage proposé aux visiteurs par le musée.

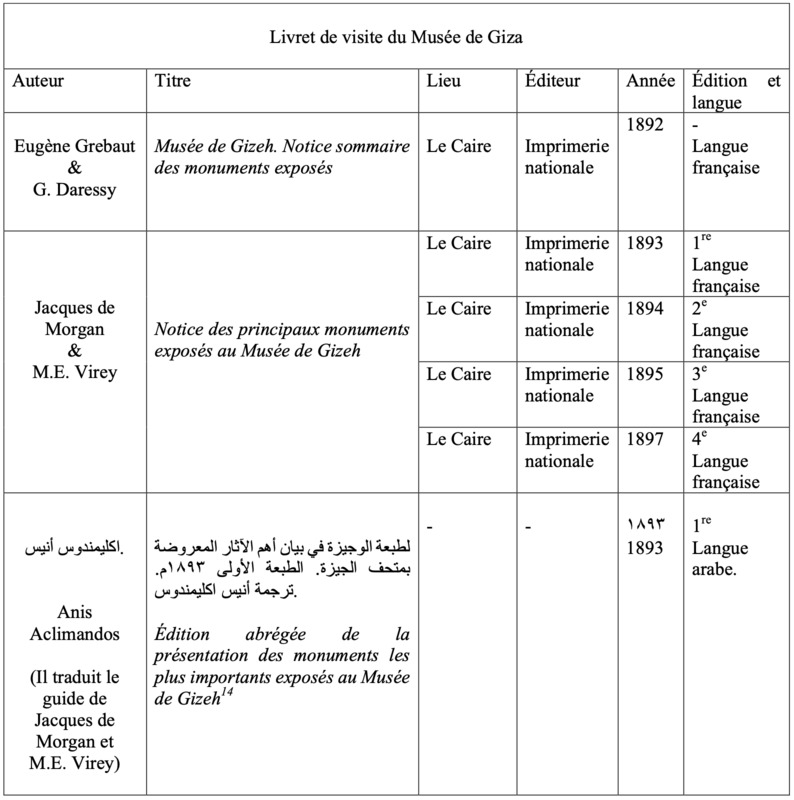

Annexe 74 : Récapitulatif des livrets de visite en français et en arabe publiés par musée de Giza.

Au musée de Giza, les collections sont présentées sur le même mobilier qu’à Būlāq complété par de nouveaux supports exécutés sur le même modèle [251]. Ce mobilier est facilement reconnaissable sur les photographies du musée [252]. Les cercueils et sarcophages sont présentés à la verticale [253] ou allongés dans des vitrines [254]. La disposition du mobilier d’exposition et des œuvres est compliquée par la profusion d’ornements. Entre 1889 à 1892, quarante-six premières salles sont aménagées par Eugène Grébaut et reçoivent « une collection dont le Musée de Būlāq forme le fond principal, mais assez augmenté pour que les antiquités exposées occupent la plus grande partie du vaste palais de Gizeh. » [255]. La distribution des collections décrite par le directeur, dans son guide du musée [256], ne répond pas à une logique précise car les collections répondent à des logiques de classement très diverses selon les salles : des salles sont dédiées à une typologie d’objets comme la salle des stèles de l’ancien empire, des salles accueillent différentes provenances comme la salle des monuments trouvés en Haute-Égypte, certaines salles sont thématiques comme les salles funéraires. Le parcours est ensuite allongé grâce aux quarante-six nouvelles salles ouvertes par Jacques de Morgan. La multitude de salles rend l’espace labyrinthique, un parcours de collection cohérent et logique est alors difficile à mettre en œuvre pour les conservateurs. Le rez-de-chaussée reçoit les « monuments volumineux et lourds » et le premier étage « les objets petits ou légers ».[257]. Les sarcophages monolithiques en pierres sont par exemple conservés dans la salle cruciforme 88 au rez-de-chaussée et ceux en matériaux légers sont à l’étage dans la salle cruciforme [258]. De plus, l’avant-propos du livret de visite précise que « La classification des antiquités dans le palais de Gizeh est faite suivant l’ordre chronologiques aux étages inférieurs, et suivant la nature des objets aux étages supérieurs » [259]. Les deux intentionnalités du musée de Būlāq, esthétique et scientifique, sont reprises ici. Malgré les difficultés que cela représente, le grand nombre de salles a tout de même permis de réaliser au rez-de-chaussée un parcours chronologique finement découpé, plus précis en termes de répartition des œuvres. Treize salles sont consacrées à l’Ancien Empire, six au Moyen Empire, dix-sept au Nouvel Empire, une salle aux périodes gréco-romaines et deux à celle copte. Le parcours chronologique est plus complet que dans le musée précédent mais n’intègre pas les périodes intermédiaires. Les thématiques des salles à l’étage sont beaucoup moins précises, dans chaque vitrine les objets sont « classés suivant l’usage » [260], matériau et typologie : religieux, parures, céramiques, vases, armes, papyrus et autres divisions. Ce parcours de visite est tout de même difficile à suivre dans son ensemble, des solutions pour le rendre plus aisé sont décrites dans le guide : Le visiteur trouvera bien certainement que le parcours d’un si grand nombre de salles est très pénible : nous avons cherché à diminuer sa fatigue en plaçant sur les murailles, dans chaque salle, toutes les indications pour qu’il ne perde pas son chemin et puisse retrouver aisément les galeries qui l’intéressent. Nous avons aussi ouvert toutes les issues afin de rendre les communications plus faciles. [261] Enfin, l’appréciation des œuvres est ardue du fait de la surcharge décorative et de l’étroitesse de certaines salles qui permet peu de recul pour les visiteurs [262]. Dans la continuité du musée Būlāq, deux livrets successifs de visite sont créés pour le musée de Giza : l’un par Eugène Grébaut exclusivement en français, l’autre sous Jacques de Morgan et rédigé par M.E. Virey, augmenté à chaque édition en français, ainsi qu’une version abrégée en arabe [263].

251. Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 35. ↩

252. Voir les annexes 68 et 69. ↩

253. Voir l’annexe 70. ↩

254. Voir l’annexe 71. ↩

255. Grébaut Eugène « Le transfert du Musée de Boulaq à Guizeh », Bulletin de l’Institut Égyptien (3e série) 1, 1890, (1891), p. 47. ↩

256. Grébaut Eugène, Le Musée égyptien. Recueil de monuments et de notices sur les fouilles d'Egypte, Tome 1, 1846-1915. ↩

257. Jacques de Morgan et M.E. Virey, Notice des principaux monuments exposés au Musée de Gizeh, Le Caire, 1893, p. XXI. ↩

258. Voir annexes 72 et 73, Musée du palais de Giza, plan du rez-de-chaussée et Musée du palais de Giza, plan du premier étage. ↩

259. Jacques de Morgan et M.E. Virey, 1893, op. cit., p. XX. ↩

260. Ibid., p. XXII ↩

261. Ibid., p. XXIV. ↩

262. Morlier Hélène, « Avant le concours : les musées de Boulaq et de Giza », dans Godoli Ezio et Volait Mercedes (eds.), op. cit., 2017, p. 30. ↩

263. Voir l’annexe 74, Récapitulatifs des livrets de visite du musée égyptien du Caire. ↩