Style architectural et ornementation des salles

Annexe 36 : Musée de Būlāq, vue de l’ornementation extérieure, 1869-1878 (Datation réalisée par Thomas Lebée d’après l’étude de lettres de Maspero à sa femme. Lebée Thomas, Le musée d’antiquités égyptiennes de Būlāq (1858-1889), Faire connaitre et aimer l’Égypte ancienne au XIXe siècle, École du Louvre, 2013, p. 23.)

Annexe 37 : Musée de Būlāq, vue de l’ornementation extérieure, 1879-1886 (Datation réalisée par Thomas Lebée d’après l’étude de lettres de Maspero à sa femme. Lebée Thomas, Le musée d’antiquités égyptiennes de Būlāq (1858-1889), Faire connaitre et aimer l’Égypte ancienne au XIXe siècle, École du Louvre, 2013, p. 23.)

Annexe 38 : Musée de Būlāq, décoration intérieure, photographie de la salle du centre, 1863-1872.

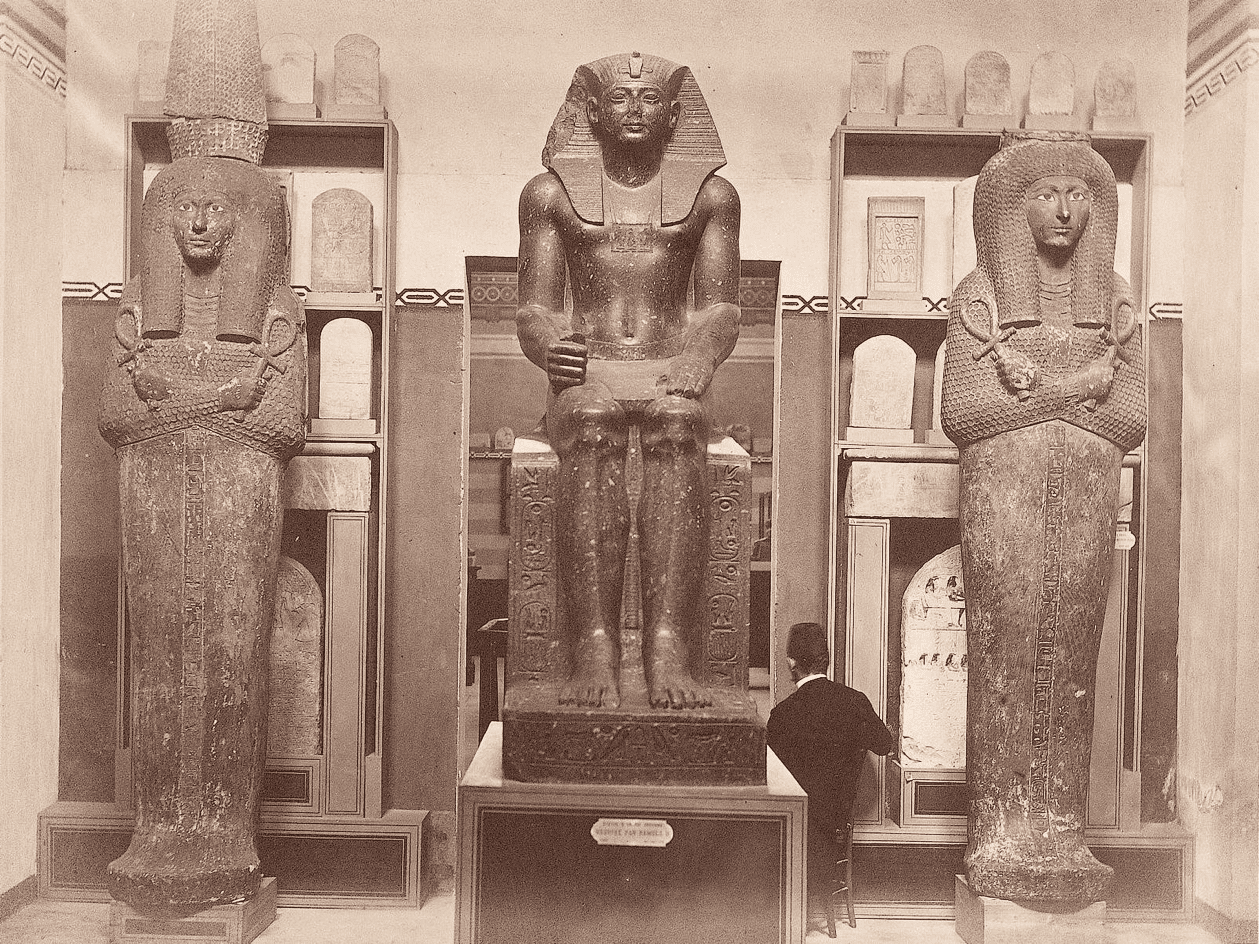

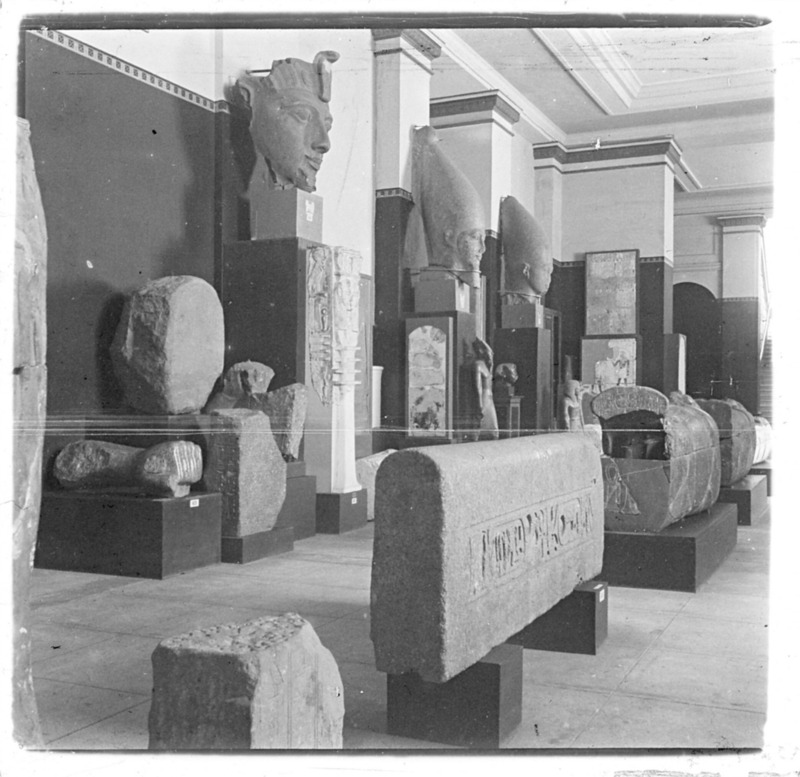

Annexe 39 : Musée de Būlāq, photographie de la salle du centre, 1880-1890.

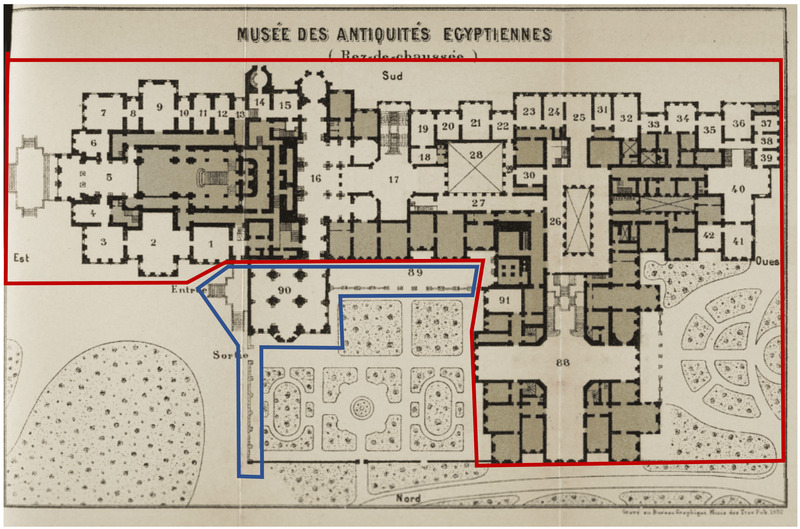

Annexe 40 : Musée de Giza, distinction des portions du palais conçue par Franz Pacha et Ambroise Baudry sur le plan du musée.

Annexe 41 : Musée de Giza, vues de la façade principale

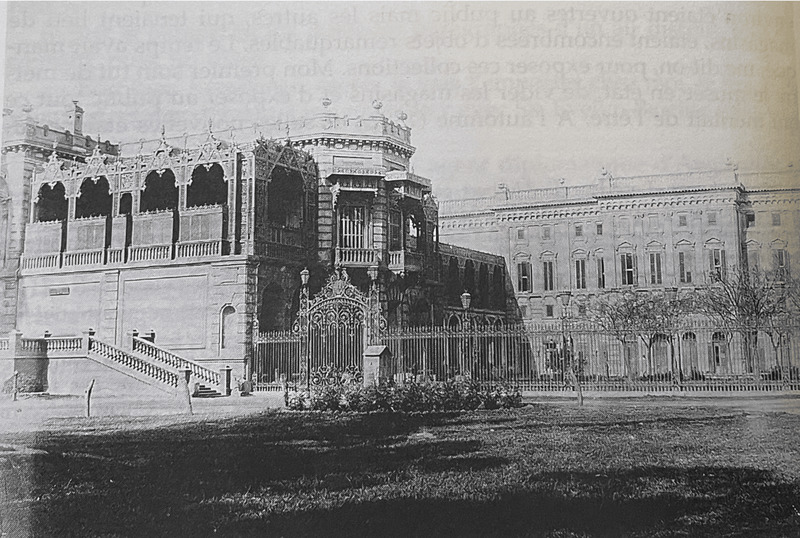

Annexe 43 : Musée de Giza, vue de l’extension réalisée par Ambroise Baudry, pavillon de réception et galerie n° 89 à droite.

Annexe 44 : Musée de Giza, vue de l’extension réalisée par Ambroise Baudry, pavillon de réception, escalier, grille et porte.

Annexe 45 : Musée de Giza, vue de l’extension réalisée par Ambroise Baudry : pavillon de réception, escalier, grille et porte.

Annexe 46 : Musée de Giza, galerie n°89

Annexe 47 : Musée de Giza, la décoration intérieure style second empire classique, vue d’un couloir

Annexe 48 : Musée de Giza, la décoration intérieure style second empire classique, vue d’une des deux salles cruciformes.

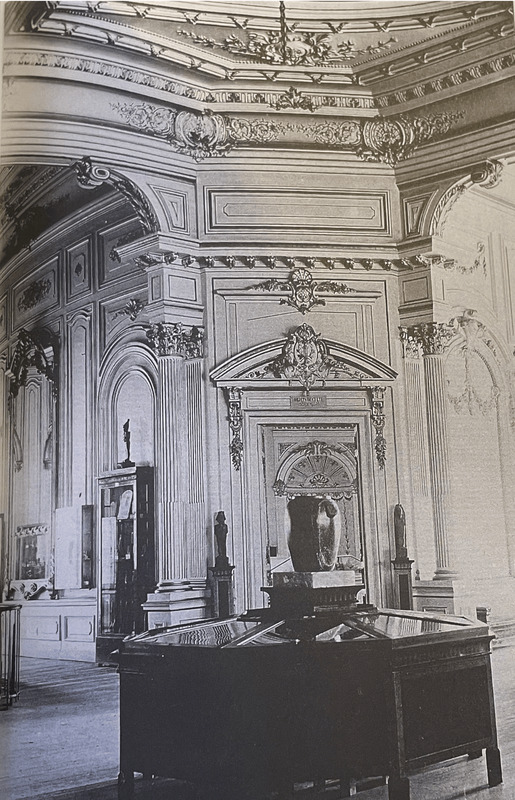

Annexe 49 : Musée de Giza, la décoration intérieure style second empire classique, vue du grand salon.

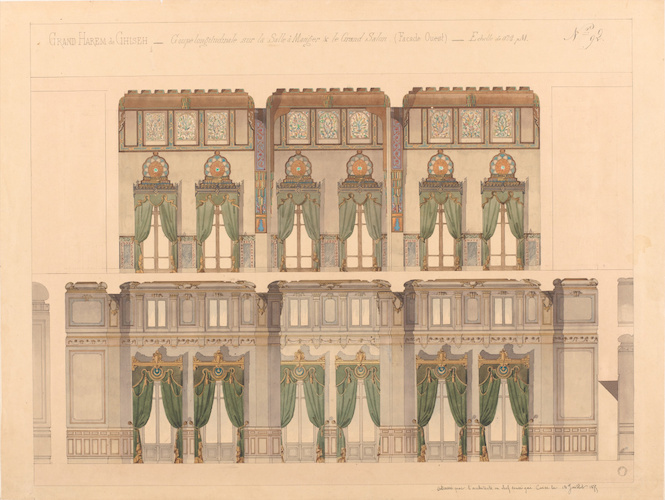

Annexe 50 : Palais de Giza, décoration intérieure orientalisant du pavillon de réception, 1875.

Annexe 51 : Musée égyptien du Caire, façade principale.

Annexe 52 : Musée égyptien du Caire, façade principale.

Annexe 53 : Musée égyptien du Caire, Ferdinand Faivre, la Basse-Égypte, relief ornant la façade principale.

Annexe 54 : Musée égyptien du Caire, Ferdinand Faivre, la Haute-Égypte, relief ornant la façade principale.

Annexe 55 : Musée égyptien du Caire, Ferdinand Faivre, tête de reine d’Égypte, clef de voute sculptée, relief ornant la façade principale.

Annexe 56 : Musée égyptien du Caire, inscription dédicatoire, portique d’entrée

Annexe 57. : Musée égyptien du Caire, architecture intérieure au vocabulaire classique [1902-1903].

Annexe 58 : Musée égyptien du Caire, atrium central, architecture intérieure au vocabulaire classique [1902-1903].

Annexe 59 : Musée égyptien du Caire, décor peint à l’intérieur.

Le style architectural choisi au musée de Būlāq par Mariette est « égyptien antique ». [180]. Pensé par le directeur lui-même, il a mis à contribution sa grande connaissance en égyptologie afin d’élaborer un décor inédit faisant écho aux collections. En effet, les murs extérieurs du musée reprennent des éléments décoratifs issus du répertoire antique égyptien tel que la caractéristique corniche à gorge [181]. embellie en 1879 par des peintures égyptisantes, figurant une frise à triglyphes. [182]. S’agissant de l’intérieur du musée, il n’y a pas de trace photographique de l’ornementation des premiers locaux de 1861 mais Maspero fait référence à une « décoration fine et sobre » [183] peinte. En effet, le frère de Mariette, Édouard, témoigne avoir réalisé avec son ami Henry de Montaut, une peinture murale de détrempe aux couleurs vives sur un fond gris imitant les tombes de la vallée des rois de la XIXe dynastie. « Il en traçait le de dessin d’après le Denkmaeler aus Ægypten und Æthiopien de Lepsius, sertissait les personnages d’un trait noir ». [184]. Dans le nouveau bâtiment de 1863, un « décor à l’égyptienne » [185]. est peint sur les murs et le plafond : des étoiles au plafond (typiques des voutes des tombes pharaoniques), des frises égyptiennes [186]. et des frises de motifs de géométriques. [187]. Au moment de la reconstruction du musée après l’inondation de 1878, le décor et le dallage sont modifiés. Les murs sont décorés de bandes bicolores, de plages délimitées par des frises ornementales et des symboles modernes comme des croissants de lune, symboles du sultan ottoman mais aussi des vice-rois d’Égypte. [188]. Le musée de Giza ne se place nullement dans la continuité du style du premier musée. Le palais khédivial est construit en deux temps [189]. Franz Pacha réalise la majorité du bâtiment dans un style second empire français. La façade revêt, par exemple, les caractéristiques classiques avec le rythme ternaire des corps du bâtiment et des baies, le soubassement, murs à refends, pilastres, frontons, corniches, et l’escalier monumental au centre. [190]. Ambroise Baudry réalise une extension en 1873 dans un style orientalisant : le pavillon de réception ou salâmlik, l’escalier de marbre, la galerie n°89, la grille d’entrée vers le jardin et sa porte. [191]. Le style orientaliste mêle architecture islamique et architecture classique française. Le pavillon de réception, par exemple, se compose d’un premier niveau de galerie dans un style classique avec sous-bassement, parement de pierres à refend, pilastre, arcs en plein cintre, balustrades, médaillons ; et d’un second niveau avec un balcon clôturé de moucharabiehs modernes en bois dans un style inspiré de l’architecture islamique. L’intérieur du musée reprend également le vocabulaire décoratif classique : colonnes corinthiennes et pilastres, plafonds et lambris moulurés, niches à frontons, médaillons et corniches à triglyphes, hautes fenêtres s'inspirant du vocabulaire architectural de l'antiquité [192]. Une coupe longitudinale du pavillon de réception dessinée par Ambroise Baudry, permet de visualiser son décor qui diffère légèrement à l’étage du reste du palais. [193]. En effet, le style classique est juxtaposé au second niveau, à des éléments « mauresques » et mameloukisants tels que des vitraux de stuc polychrome, soffites à stalactites, lambris en mosaïques de marbre, motifs de rosaces festonnées et colorées, et plafond peint. [194]. Cependant, cette profusion de décor se transforme en surcharge décorative pour un musée étant donné qu’elle laisse peu de surface disponible pour disposer les objets et nuit à leur mise en valeur1. [195]. Si l’architecture classique occidentale est imposée par le bâtiment préexistant dans le musée El-Giza, elle est délibérément choisie au musée égyptien du Caire. Parmi tous les projets présentés lors du concours architectural du musée, nombreux font référence à l’architecture égyptienne antique mais c’est un projet rigoureusement classique qui est choisi. Marcel Dougnon est un ancien élève de l’école des Beaux-Arts de Paris et conçoit une architecture néoclassique analogue à l’architecture publique française contemporaine. [196]. La façade [197]. principale est imposante par sa longueur et le dynamisme des corps centraux et latéraux en saillie. Le portique d’entrée s’inspire de l’arc de triomphe antique romain et donne un aspect triomphal. Le revêtement est constitué de pierres locales probablement recouvertes d’un enduit rouge dès sa construction. [198]. Les masses murales sont denses et sobres, seuls quelques éléments décoratifs classiques les ponctuent : arcades, dômes, colonnes ioniques, pilastre, entablements. La grille conçue par Ambroise Baudry est réutilisée. Le sculpteur parisien Ferdinand Faivre reçoit la commande de trois hauts reliefs afin d’orner le portique d’entrée, deux cariatides de 4,75 m de haut et une clef de voute sculptée en forme de Minerve. [199]. L’iconographie de ces éléments décoratifs gréco-romain sont égyptianisés au moment de la réalisation : attitude de la marche avec un pied en avant, perruque tripartite, collier ousekh, pectoral. Le style sculptural n’a cependant aucune influence égyptologique notamment l’usage de la perspective et non de l’aspectivité, [200]. la forme du vêtement, le drapé mouillé, le modelé du corps sont caractéristiques de la sculpture française de la fin du XIXe siècle. La première cariatide à gauche du portique représente la Basse-Égypte (Nord du pays) [201]. telle à la déesse Ouadjet, et est associée à quelques attributs iconographiques de cette région tels que les cobras et la fleur de papyrus entre-ouverte au creux de sa main. La seconde, à droite, figure la Haute-Égypte [202]. telle la déesse Nekhbet, et est associée sur le même principe que la précédente au papyrus, symbole du Delta. La clef de voute [203]. figure le visage d’une déesse égyptienne comparable à Isis, une dépouille de vautour et un uraeus recouvrent sa perruque tripartite qui est couronnée du disque solaire enserré par des cornes hathoriques. Une inscription dédicatoire est gravée sur l’entablement au-dessus de l’entrée [204]. elle évoque la construction du musée en langue latine et non en arabe bien que dédiée par le Khédive Âbbâs. De plus, la date d’inauguration suivant le calendrier de l’ère hégirienne, calendrier utilisé majoritairement en Égypte, est mentionnée après celle suivant le calendrier de l’ère chrétienne. Vingt et un noms de savants sont gravés sur les panneaux au-dessus de chaque baie, mais aucun n’est égyptien. Aussi, cette façade, par son architecture, son répertoire décoratif, son style, la langue de ses inscriptions, célèbre l’antiquité gréco-romaine et l’art classique européen. [205]. Cela peut paraître incohérent avec l’objet du musée dédié à la valorisation de l’Égypte antique. Eric Gady qualifie cette façade de « miroir de l’impérialisme occidental présent alors en Égypte. » [206]. À l’intérieur, le vocabulaire architectural classique est également utilisé : colonnes toscanes, pilastres, arcades, balustrades, corniches, coupoles. [207]. Contrairement à Giza, où la profusion ornementale desservait l’appréciation des collections, le programme du concours stipule que « la décoration intérieure sera très simple ». [208]. Cette idée est respectée au moment de la construction, « à l’intérieur, (...) des structures de murs et d’appuis libres très simplifiées ; (...) des parois peintes en tons neutres » [209]. seules les œuvres doivent orner les lieux. Gaston Maspero pense le décor peint des salles : je me décidai à tenter, sous ma propre responsabilité, un essai de décoration du rez-de- chaussée. Le style général de l’édifice et le soubassement rouge lui nous imposaient le parti pompéien : il me parut qu’il fallait relever la bande existante aux deux tiers de la hauteur, de manière à former un fond sur lequel les statues s’enlèveraient tout entières en vigueur. Je choisis pour le tiers un ton crème à la détrempe, et pour les chapiteaux des piliers un modèle à fond rouge, qui rappellerait les soubassements et qui ferait transition entre la tonalité violente du bas et les tonalités douces des plafonds. [210]. Une frise géométrique de croix et de carrés vient par la suite surmonter le soubassement rouge. Les styles architecturaux intérieurs et extérieurs des trois musées sont donc moins le résultat de contraintes exogènes que de choix assumés par les directeurs successifs. A cet égard, le musée de Būlāq est le seul projet au style égyptianisant, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’édifice, car conçu par un Egyptologue, Auguste Mariette, dans une tentative notable de faire en sorte que l’espace de conservation fasse écho aux collections abritées. A l’inverse, dans le cas du musée de Giza, le style retenu, second Empire et orientalisant, ne fait pas référence pas aux collections et témoigne davantage des styles architecturaux présents en France pendant la seconde moitié du XIXe siècle (style du second empire et orientalisant), et les dessert au contraire par ses ornements très chargés et présents au regard à l’extérieur comme à l’intérieur du bâtiment, éclipsant en partie les collections. Le musée égyptien du Caire MEC dont le style fait honneur à l’architecture classique et se réfère à l’antiquité gréco-romaine, manifeste même l’absence de volonté de rendre le lieu cohérent avec les collections contrairement à celui de Būlāq. Ces deux derniers projets imposent symboliquement un style purement occidental autour des collections, ce qui est paradoxal si l’on considère la richesse du répertoire architectural et décoratif de l’Egypte antique. Ces choix sont à mettre en regard avec la situation du pays alors sous domination coloniale européenne, reflétée par les styles architecturaux et décoratifs des projets.

180. « vaste monument, de style égyptien antique », Auguste Mariette dans une lettre écrite à Ernest Desjardins de juin 1863, cité par David Élisabeth, op. cit.,1994, p. 151. ↩

181. Voir annexe 36. ↩

182. Voir annexe 37, p. 37. Datation réalisée par Thomas Lebée d’après l’étude de lettres de Maspero à sa femme. Lebée Thomas, 2013, op. cit. , p. 23. ↩

183. Maspero Gaston, « Histoire du musée du Caire », Revue d’Égypte & d’Orient (7e année) 4, 1906, p. 133-145., p. 138, cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 20. ↩

184. Mariette Edouard, Mariette Pacha. Lettres et souvenirs personnels, Paris, 1904. p. 180-181, cité par Lebée Thomas, 2013, op. cit., p 21. ↩

185. Description donnée Mariette dans une lettre écrite à Ernest Desjardins en juin 1863, David Élisabeth, Mariette Pacha. 1881-1881, Paris, 1994, p. 151. ↩

186. Frise égyptienne : bande de rectangles de couleurs variées bordant souvent les peintures égyptiennes antiques. ↩

187. Voir annexe 38. ↩

188. Voir annexe 39. ↩

189. Voir annexe 40. ↩

190. Annexes 41 et 42. ↩

191. Voir les annexes 43 à 46. ↩

192. Voir les annexes 47 à 49. ↩

193. Voir annexe 50. ↩

194. Volait Mercedes, « Dans l’intimité des objets et des monuments : l’orientalisme architectural vu d’Égypte (1870-1910) » dans Nabila Oulebsir, L’Orientalisme architectural entre imaginaires et savoirs, Paris, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017, p. 238. ↩

195. Morlier Hélène, 2017, op. cit., p. 32. ↩

196. Gady Eric, « Le Musée des Antiquités du Caire : un lieu de mémoire pour les Egyptiens ou pour les Occidentaux ? » Outremers, Sites et moments de mémoire, tome 93, n°350-351, 2006, p. 83. ↩

197. Voir annexe 51 et 52. ↩

198. Je n’ai pas trouvé d’attestation textuelle de cette couleur et les photos contemporaines sont en noir et blanc, cependant les photos plus tardives montrent la pigmentation de ce revêtement. ↩

199. « Le musée des Antiquités égyptiennes au Caire », L’Architecture, 20 mars 1897, p. 104, cité par Crosnier- Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 249. ↩

200. L’aspectivité est le mode représentation utilisé durant l’Égypte antique fondé sur la multiplicité des points de vue afin de figurer tous les éléments importants de l’objet de manière signifiante. ↩

201. Voir annexe 53. ↩

202. Voir annexe 54. ↩

203. Voir annexe 55. ↩

204. Voir annexe 56. ↩

205. Une étude développe plus amplement ce point, Reid Donald M. « French Egyptology and the Architecture of Orientalism: Deciphering the Façade of Cairo's Egyptian Museum », dans L. C. Brown, M. S. Gordon [dir.], Franco-Arab Encoutners. Studies in Memory of David C. Gordon, American University of Beirut, Beyrouth, 1996, p. 35-69. ↩

206. Gady Eric, 2006, op. cit., p. 84. ↩

207. Voir annexe 57 et 58. ↩

208. Morlier Hélène, 2017, op. cit., p. 32. ↩

209. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 249. ↩

210. Gaston Maspero, « 1903 », Rapport du service du Service Des Antiquités Égyptiennes de 1899 à 1916, Le Caire, copie au Louvre, 4°B808 et 4°B 587 (7,1), pp. 107- 108. Voir annexe 59. ↩