Le plan des musées

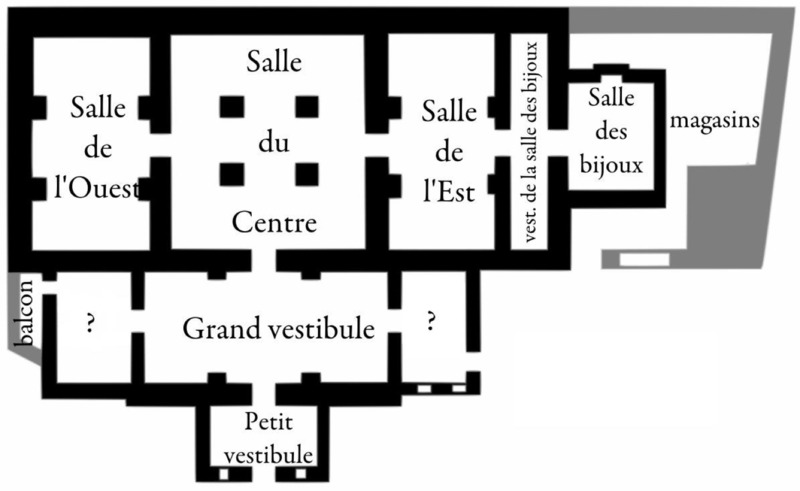

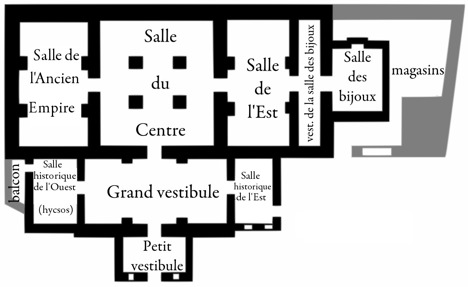

Annexe 21 : Les aménagements successifs du musée de Būlāq, plan restitué des salles de l’inauguration du canal de Suez à la quatrième édition de la Notice (1869-1872).

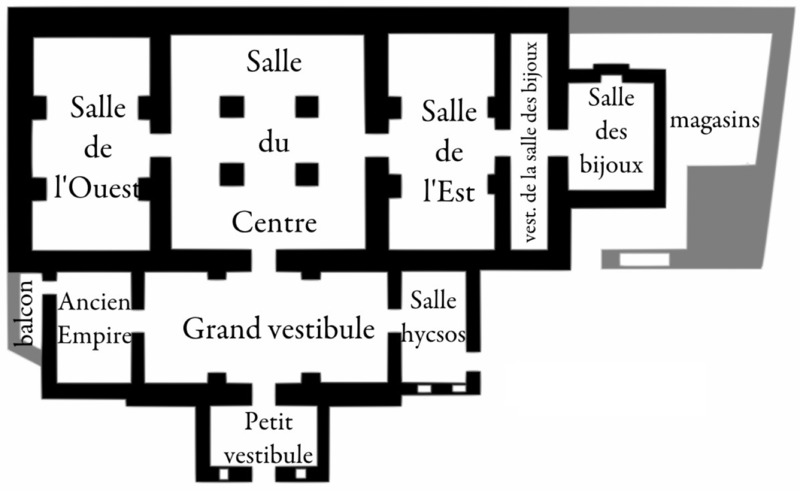

Annexe 22 : Aménagement successif du musée de Būlāq, plan restitué des salles de la quatrième à la cinquième édition de la Notice (1872-1874).

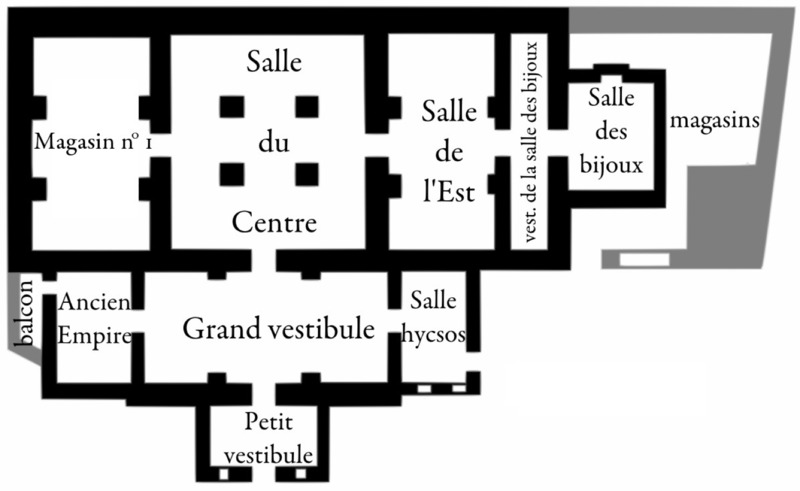

Annexe 23 : Aménagement successif du musée de Būlāq, plan restitué des salles de la cinquième édition de la Notice à la démolition du musée (1874-1878).

Annexe 23 : Aménagement successif du musée de Būlāq, plan restitué des salles de la cinquième édition de la Notice à la démolition du musée (1874-1878).

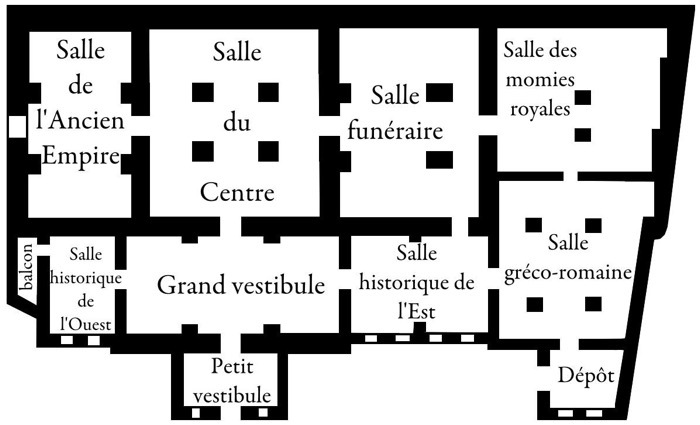

Annexe 25 : Aménagement successif du musée de Būlāq, plan restitué des salles des travaux de Maspero à la fermeture du musée (1882-1889)

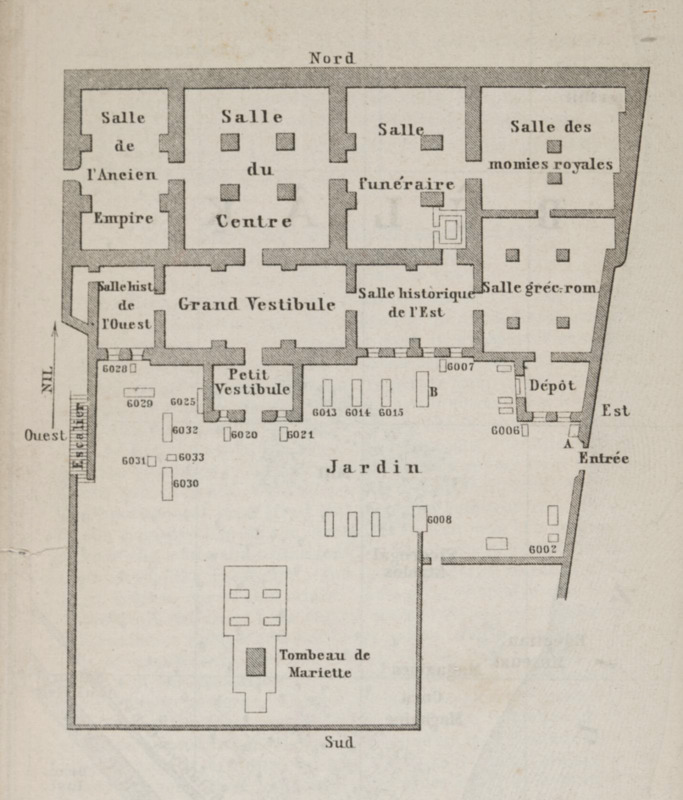

Annexe 26 : Plan du musée en 1885

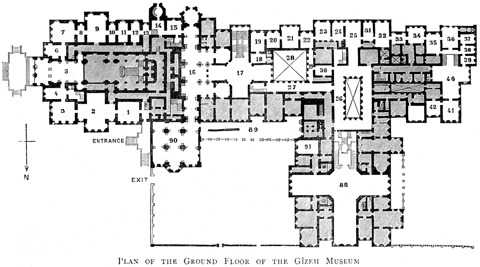

Annexe 27 : Musée du palais de Giza, plan du rez-de-chaussée proposé aux visiteurs par le musée.

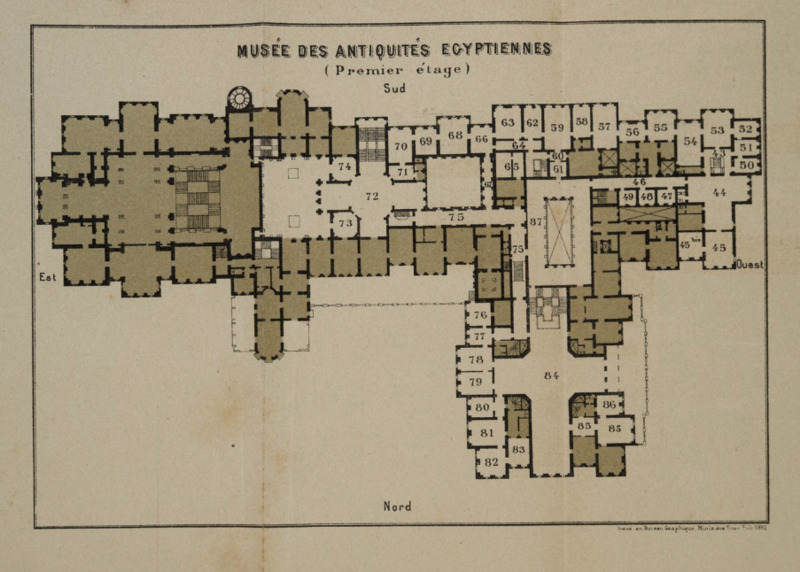

Annexe 28 : Musée du palais de Giza, plan du premier étage proposé aux visiteurs par le musée.

Annexe 29 : Musée de Giza, plans du rez-de-chaussée, 1901.

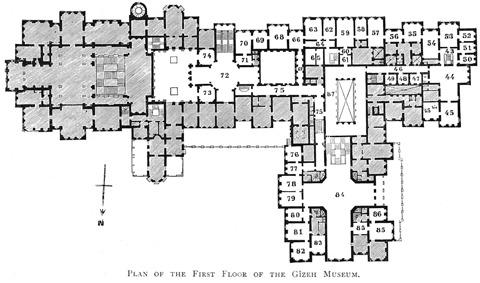

Annexe 30 : Musée de Giza, plans du premier étage, 1901.

Annexe 31 : Musée de Giza, l’embarcadère

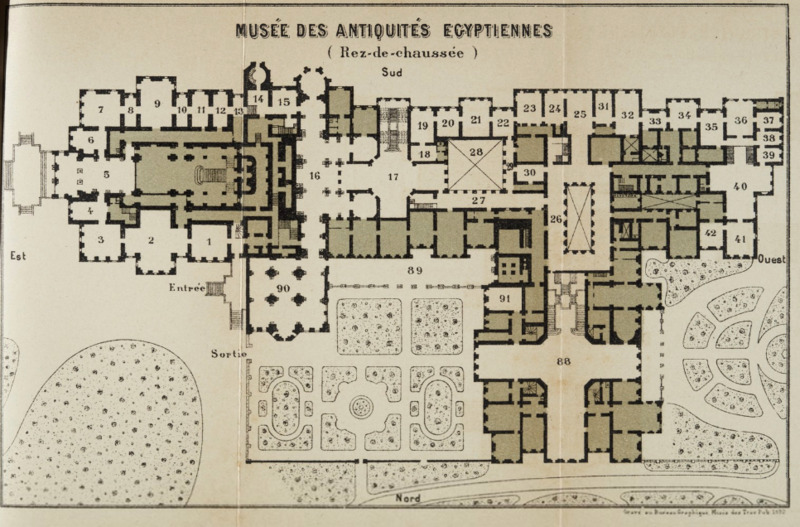

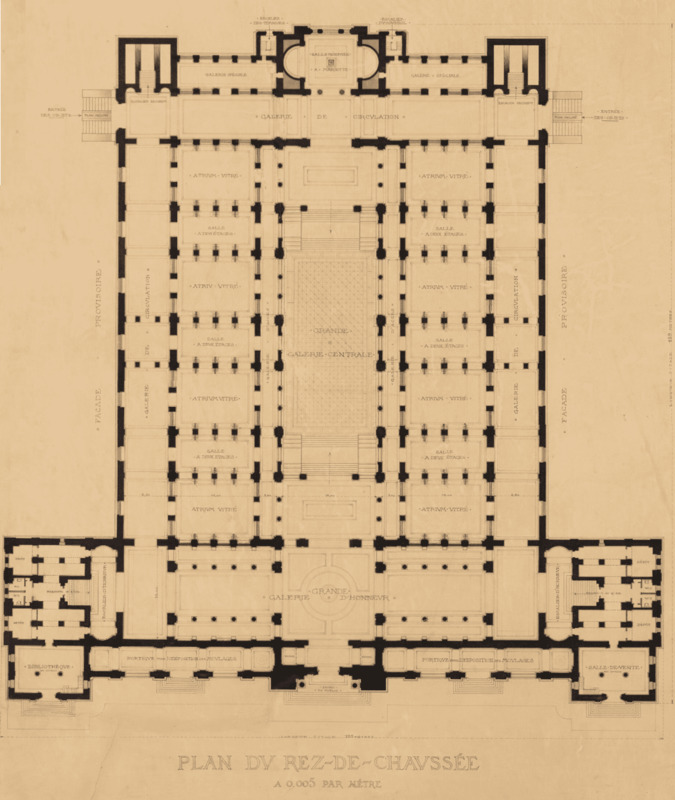

Annexe 32 : Musée égyptien du Caire, plans du rez-de-chaussée, 1895

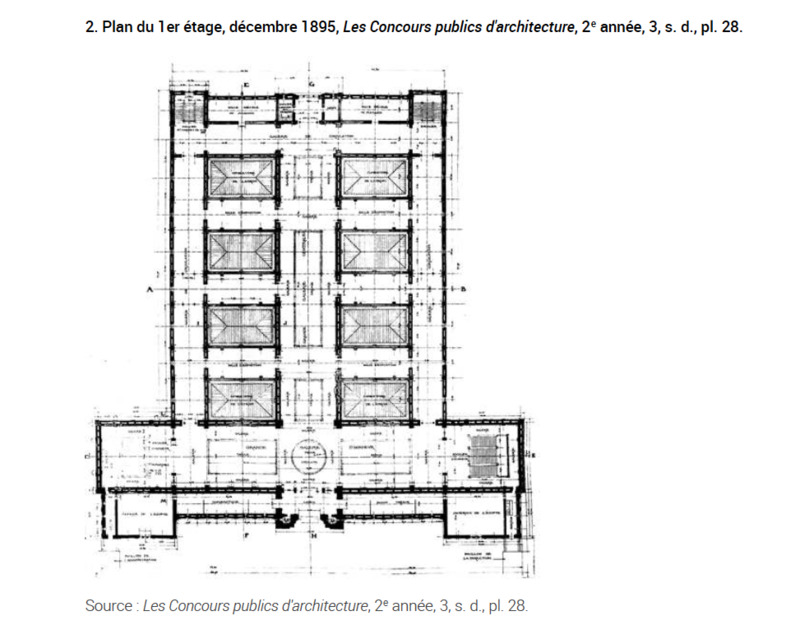

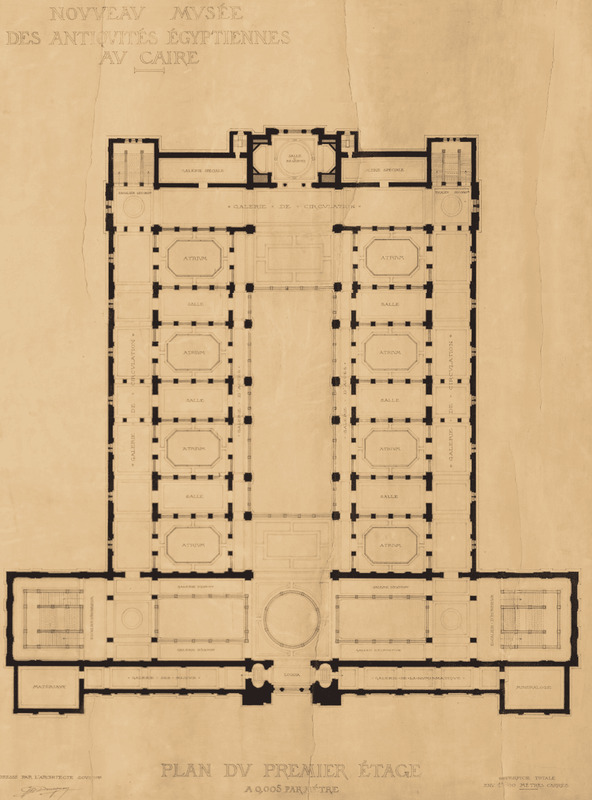

Annexe 33 : Musée égyptien du Caire, plans du premier étage, 1895.

Annexe 34 : Musée égyptien du Caire, plan du rez-de-chaussée, 1896.

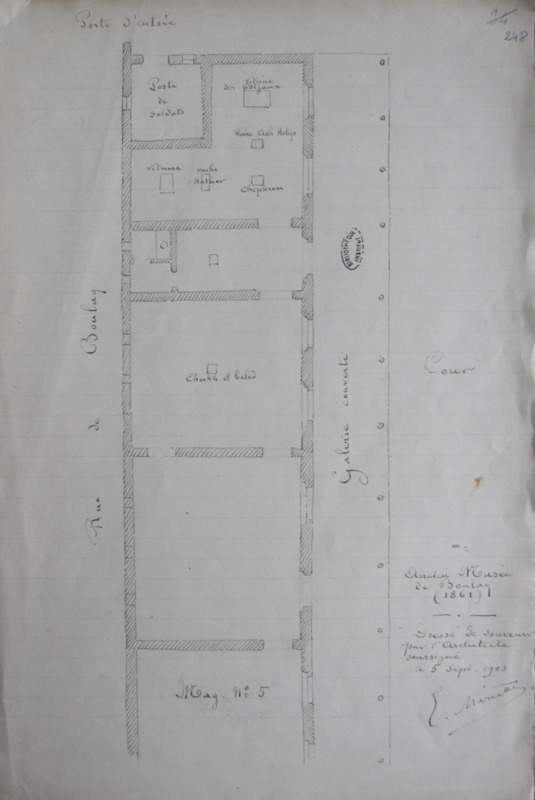

Annexe 19 : Les aménagements successifs du musée de Būlāq, plan rétrospectif des salles du musée de Būlāq entre 1861-1863.

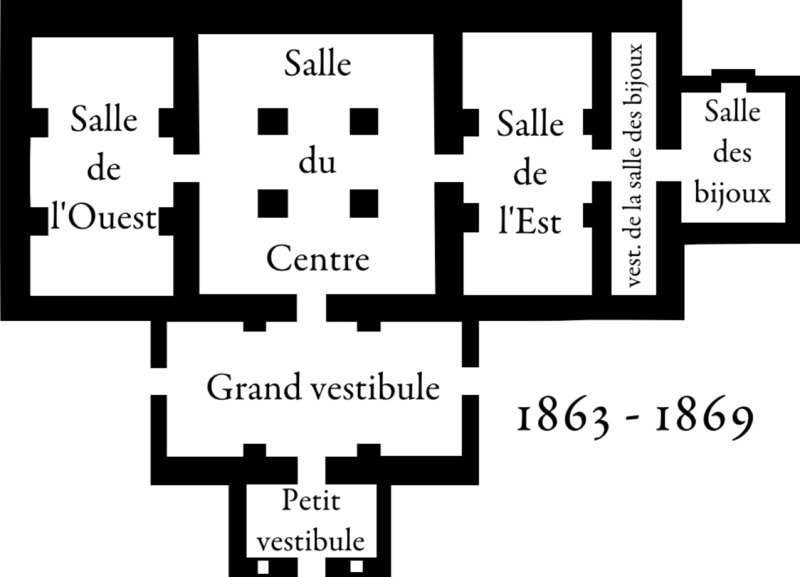

Annexe 20 : Les aménagements successifs du musée de Būlāq, plan restitué des salles de l’ouverture au public à l’inauguration du canal de Suez (1863-1869).

Annexe 35 : Musée égyptien du Caire, plan du premier étage, 1896.

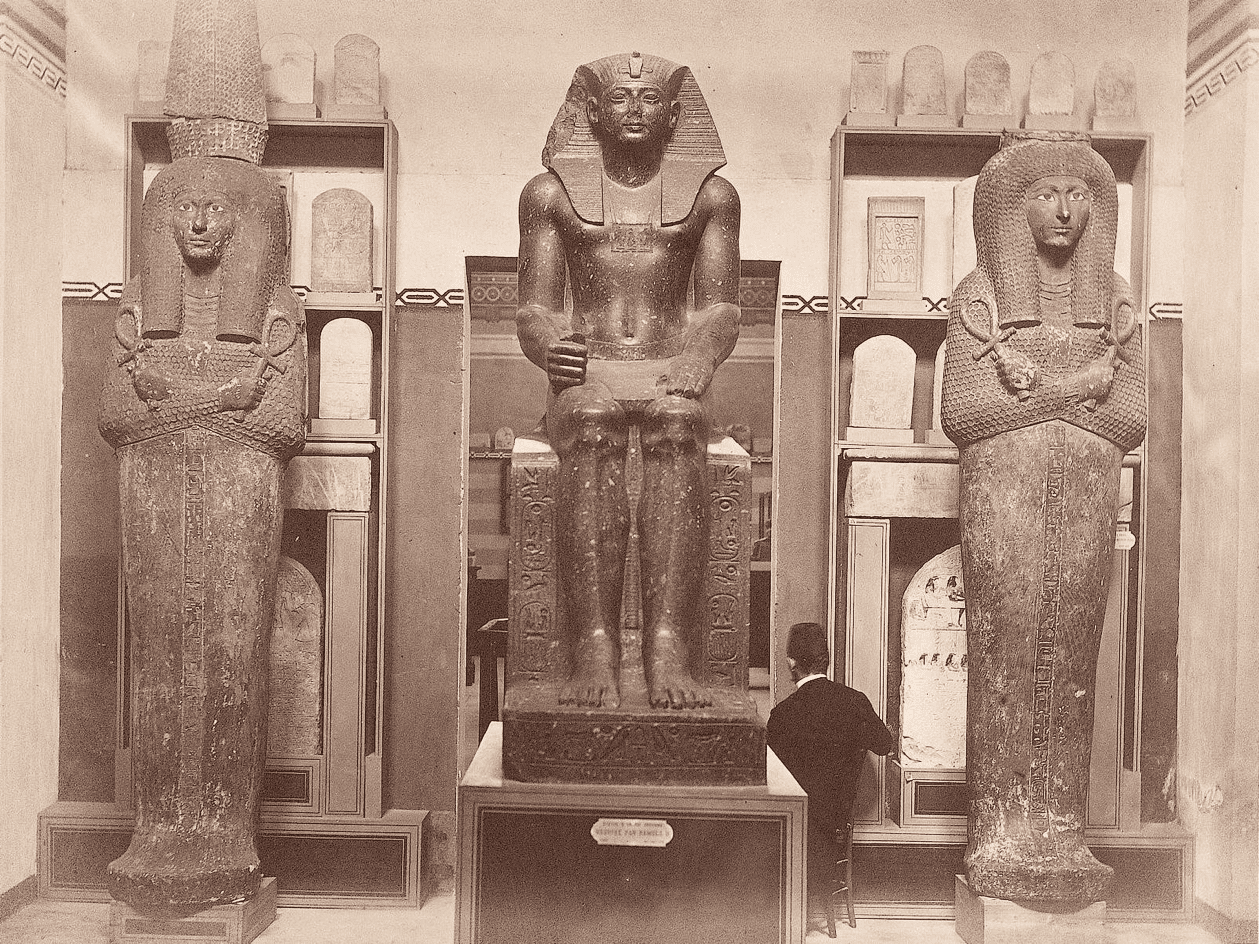

L’aménagement de la parcelle à Būlāq est compliqué pour Auguste Mariette qui ne se projette pas dans ce lieu considéré comme provisoire de 1864 à 18761. [155]. Le premier aménagement entre 1861 à 1863 n’est pas complètement établi du fait du manque de sources disponibles. Dans un entrepôt rectangulaire désaffecté préexistant, longeant la parcelle à l’Est, sont aménagées six salles aux tailles exiguës, en enfilade [156]. visibles sur le plan dessiné de mémoire par Édouard Mariette (frère d’Auguste) en 1903. [157]. Ces salles n’ouvrent jamais au public. En 1863 au nord de la parcelle, Gaston Maspero explique que le musée est déplacé quelques mètres plus loin dans un bâtiment construit perpendiculairement au Nil, d’Est en Ouest. [158]. Auguste Mariette a conçu le plan du musée avec l’intention d’adapter celui-ci au rôle des lieux. [159]. Ce bâtiment sur un niveau se compose de deux vestibules successifs qui précèdent une salle principale (la « salle du Centre »), organisée en trois travées. De part et d’autre s’ouvrent les salles de l’Est et de l’Ouest. La salle de l’Est se prolonge par un vestibule transversal et la salle des bijoux. « Il s’agit donc d’un plan relativement simple, en T, chaque salle ouvrant au maximum sur deux autres (à l’exception de la salle du Centre qui constitue le pivot des deux enfilades perpendiculaires). »[143]. La parcelle, un immense quadrilatère de 210 ha, longe le Nil sur sa longueur comme à Būlāq. Le jardin Orman est créé en 1873 par le paysagiste Barillet Deschamps, il s’étend sur la grande majorité du terrain. En 1890, le premier zoo du continent est inauguré dans ce même jardin. La proximité avec le Nil est également recherchée pour bénéficier des avantages constatés à Būlāq, mais le musée n’est pas en bordure directe du fleuve, afin d’éviter les inondations provoquées par les crues. Il est reproché à cet emplacement son éloignement du centre-ville du Caire et en particulier du quartier des touristes. [160]. Durant l’année de l’inauguration du canal de Suez en 1869, deux salles sont ajoutées à chaque extrémité du grand vestibule ainsi qu’un balcon dans cette nouvelle salle à l’Ouest et des magasins de stockage à l’est de la salle des bijoux. [161]. Dans la cinquième édition de la notice en 1872, elles sont nommées « salles hycsos » (à l’Est) et de l’Ancien Empire (à l’Ouest). [162]. En 1874, la salle de l’Ouest est transformée en magasin par manque d’espace. [163]. En 1878, une crue trop importante provoque une inondation du musée qui doit être démoli. Il est restauré en 1879 à l’identique. [164]. Sous la direction de Maspero en 1881, le musée est agrandi. [165]. L’espace double presque de superficie par l’agrandissement des deux salles à l’est de la salle du centre et du grand vestibule, qui elles- mêmes ouvrent sur deux nouvelles salles. Un petit dépôt au sud de la salle gréco-romaine est également ajouté. [166]. La hauteur sous plafond n’est pas adaptée aux tailles monumentales qui caractérisent pourtant la statuaire pharaonique. Dans son guide pour voyageur au Égypte, Karl Baedeker présente un plan du musée et du jardin en 1885. [167]. Un mur entoure le jardin qui s’étend face au musée vers le Sud, l’entrée se situe à l’Est et un escalier à l’Ouest mène au Nil. Auguste Mariette décède en 1881 et est enterré au Sud de la parcelle du musée. Le musée du palais de Giza est contraint par un plan élaboré pour une résidence khédiviale et non un musée. La « Notice sommaire des principaux monuments exposés : année 1892 » constitue la référence afin de caractériser le plan du musée. [168]. D’autres plans confirment la véracité de cette organisation, notamment présent dans des guides pour voyageurs en Égypte. [169]. Environ deux cents salles découpent les deux niveaux d’élévation. Un long axe principal Est-Ouest (axe entre la salle 5 et 40) est coupé perpendiculairement par un second axe Sud-Nord au troisième tiers du bâtiment (axe entre la salle 25 et 40). Les espaces sont très variés avec des cours intérieures (espace avec des croix sur le plan) ; de nombreux escaliers, petits (salle 40), et monumentaux (côté Est et salle 40) ; des pièces de multiples formes et tailles. Par exemple les salles 17 et 88 sont assez atypiques, cruciformes avec des angles intérieurs arrondis. Les salles extérieures présentent un jeu de saillies et de retraits important entre les différentes salles, avec peu de symétrie entre les deux côtés du palais. Ce plan est plus complexe et contraignant qu’à Būlāq. Toutes les pièces ne sont pas utilisées pour le musée. De 1890 à 1892, quarante-cinq salles seulement sont ouvertes par Eugène Grébaut, aucun plan n’atteste de cette période. À la fin de l’année 1892, Jacques de Morgan fait aménager quarante-six nouvelles salles « en faisant démolir des murs et des cloisons ». [170]. Les quatre-vingt-onze salles utilisées sont numérotées sur les deux plans de la notice des œuvres du musée de 1892. Les zones en gris et non numérotées pourraient être des espaces non utilisés ou inutilisables, des espaces de stockage ou des espaces administratifs. [171]. « L'entrée actuelle du musée ne correspond pas avec celle du palais d'Ismaïl pacha ; une porte a été percée sur le côté droit de l'édifice, un escalier provisoire a été construit, et le visiteur, après avoir franchi le vestibule, entre de plain-pied dans les salles ». [172]. Le nombre excessif de fenêtres et la superficie des salles rendent la disposition des collections compliquée.De plus, de même qu’à Būlāq, la hauteur sous plafond n’est pas adaptée aux tailles monumentales de certaines statues. Le musée est entouré sur trois côtés par un jardin (Est, Sud, Nord), qui conduit à l’Est vers le Nil et un embarcadère non visible sur le plan mais attesté par des photos. [173]. Le programme du concours de 1894 pour la construction du musée Kasr el –Nil, prend en compte les erreurs des projets précédents et veut proposer un plan et une élévation pensés non pas seulement pour un espace muséal quelconque, mais réellement pour les collections qu’il est amené à abriter. En conséquence, le programme pour le futur musée donne les surfaces attribuées à chaque type d’espace, tout en insistant sur la monumentalité des statues à exposer ; une surface de 6 000 m2 est prévue pour les salles d’exposition : « Les trois cinquièmes environ des salles d’exposition du rez-de-chaussée doivent se composer de vastes galeries ayant au moins 12 m de largeur et 10 m de hauteur ». Une hauteur de 6 m sous plafond est requise. [174]. Le projet de l’architecte Marcel Dourgnon l’emporte. [175]. Il prévoit que le musée s’étende sur 15 000 m2 sur deux niveaux. Le bâtiment est en forme de T inversé, avec un axe principal profond et large. Le plan fait alterner salle, atrium vitré et galerie (de circulation ou d’exposition). Un éclairage zénithal en ciment armé et verre, spécialité innovante de l’architecte, permettrait une diffusion homogène de la lumière propice pour un musée. Ce premier dessein recherche une séparation claire entre espaces publics et administratifs avec deux pavillons détachés en avant de la façade pour accueillir l’administration et la direction. [176]. Avant de débuter les travaux en 1896, l’Etat égyptien demande à l’architecte de simplifier cette organisation. [177]. L’orientation du bâtiment est changée afin tourner la façade principale vers le Sud. La galerie centrale est élargie et s’élève en son centre sur toute la hauteur du bâtiment afin d’accueillir les sculptures colossales, des mezzanines à l’étage l’entourent permettant d’observer la galerie de haut. Les salles latérales sont rétrécies. Gaston Maspero est satisfait par l’espace offert et le style du nouveau musée et son organisation, il en témoigne dans le rapport d’activité du service de 1902 : « les monuments y sont fort à l’aise ; on peut évaluer qu’au train dont marchent les acquisitions, les salles ne seront pas pleines avant quarante ou cinquante ans ». [178]. Un jardin de pelouses et de fleurs est aménagé devant le musée. [179]. Les plans des musées sont ainsi le reflet des moyens financiers à disposition pour les projets successifs. Dans le cas du musée de Būlāq, la contrainte budgétaire pèse sur la capacité d’un espace trop réduit pour accueillir l’afflux continu des collections, même si l’effort pour réaliser une organisation fonctionnelle des espaces tente d’y répondre. Dans le cas du second musée, celui de Giza, le bâtiment préexistant est lui aussi peu adapté. C’est seulement avec le troisième musée celui de Kasr el –Nil qu’un investissement conséquent et un concours architectural permettent d’élaborer un projet conçu et adapté au volume et à la taille des collections et qui présente également la disposition la plus aboutie.

155. Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 17. ; Mariette Auguste (LEBÉE Thomas, éd.), Correspondances égyptologiques. Lettres d’Auguste Mariette, lettre du 16 juin 1863, de Boulaq, à Desjardins (Bibliothèque nationale de France, NAF 11669, fos 13-14) [https://thlebee.github.io/CoEg/]. ↩

156. David Élisabeth, 1994, op. cit. ↩

157. Voir l’annexe 19↩

158. Maspero Gaston, « Le musée de Boulaq et le musée de Gizéh », La nature 18-2, 1890, p. 199. ↩

159. « une dizaine de salles bâties sur mes plans », Auguste Mariette dans une lettre écrite à Ernest Desjardins de juin 1863, cité par David Élisabeth, op. cit.,1994, p. 151. ↩

160. Lebée Thomas, 2013, op. cit., p. 23. Voir le plan restitué de 1863-1869, annexe 20 p. 20. ↩

161. Voir plan 1869-1872, annexe 21. ↩

162. Voir plan 1872-1874, annexe 22. ↩

163. Voir plan 1874-1878, annexe 23. ↩

164. David Élisabeth, Mariette Pacha. 1881-1881, Paris, 1994, p. 101. Voir plan 1879-1882, annexe 24, p. 24. ↩

165. Lettre à G. d’Eichthal, de Manfalout, le 23 déc 1881, IdF, ms 4017, folios 214-215, cité par David Elisabeth, Gaston Maspero : 1846-1916 : le gentleman égyptologue, Pygmalion-Gérard Watelet, Paris, 1999, p. 101. ↩

166. Voir plan 1882-1889, annexe 25. ↩

167. Baedeker Karl, Egypt. Handbook for travellers, t. 1 Lower Egypt, with the Fayûm and the Peninsula of Sinai, 2e éd., Leipzig – Londres, 1885. Voir plan 1885, annexe 26, p. 26. ↩

168. Voir annexe 27 et 28, De Morgan Jacques et Virey M. E., Notice sommaire des principaux monuments exposés : année 1892, Le Caire, Egypte, Imprimerie nationale, 1892, 384 p. ↩

169. Voir les annexes 29-30. ↩

170. De Morgan Jacques et Jean Perrot (préfacier), Mémoires de Jacques de Morgan, 1857-1924 : souvenirs d’un archéologue, Paris, l’Harmattan, 1997, p. 381. ↩

171. Les espaces administratifs et de stockage ne sont indiqués dans aucune source. ↩

172. De Morgan Jacques, Notice sommaire des principaux monuments exposés : année 1892, Avant-propos, Le Caire, Egypte, Imprimerie nationale, 1892, p. XXI. ↩

173. Voir l’annexe 31. ↩

174. Le programme du concours cité par Morlier Hélène, « Avant le concours : les musées de Boulaq et de Giza », dans Godoli Ezio et Volait Mercedes (eds.), Concours pour le musée des Antiquités égyptiennes du Caire 1895, Paris, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017, p. 30. ↩

175. Voir les annexes 32 et 33, plans de 1895. ↩

176. Crosnier-Leconte Marie-Laure, « Un chantier chaotique », dans Godoli Ezio et Volait Mercedes (eds.), op. cit., 2017, p. 249. ↩

177. Voir les annexes 34 et 35. ↩

178. Crosnier-Leconte Marie-Laure, 2017, op. cit., p. 262. ↩

179. Ibid., p. 234. ↩