Le massacre de la Saint-Barthélemy

Le mariage royal de Marguerite et Henri voit à Paris la présence d'un très grand nombre de gentilshommes protestants venus escorter leur prince. Or, Paris s'avère être une ville farouchement anti-huguenote, et les Parisiens, catholiques à l'extrême, n'acceptent pas leur présence.

La Saint-Barthélémy - Assassinat de l'amiral Coligny, Simon Petit et George Roux, estampe, non-daté, conservé au Musée Carnavalet.

Dans la soirée du 23 août, le Conseil du roi décide d’éliminer les principaux chefs protestants présents à Paris pour le mariage de Marguerite de Valois et d’Henri de Navarre. Cette décision conduit à l’assassinat de l’amiral de Coligny, chef militaire des huguenots et proche conseiller du roi.

Son meurtre déclenche une vague de violence incontrôlée : ce qui devait être une exécution ciblée se transforme, dans la nuit du 23 au 24 août, en un massacre généralisé, connu sous le nom de la Saint-Barthélemy.

Le Massacre de la Saint-Barthélemy, François Dubois, huile sur bois, vers 1572-1584, conservé au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

Les nobles protestants logés au Louvre sont évacués du palais avant d’être massacrés dans les rues avoisinantes. Dans le même temps, les troupes du duc de Guise s’attaquent aux chefs protestants installés dans le faubourg Saint-Germain.

Rapidement, les assassinats ciblés dégénèrent en un massacre généralisé, frappant sans distinction d'âge, de sexe ou de rang social.

Alertés par l’agitation nocturne et la violence de l’opération militaire, des Parisiens exaltés cèdent à la panique.

Les Victimes de la Saint-Barthélemy apparaissant à Charles IX, Antoine-Jean Baron Gros, dessin non-daté, conservé au Musée du Louvre.

Persuadés, à tort, que les troubles sont causés par les protestants, ils se joignent aux tueries, convaincus de défendre leur ville.

Dès le matin du 24 août 1572, Charles IX ordonne en vain l’arrêt du massacre et tente, sans succès, de rétablir l’ordre.

Pendant plusieurs jours, la violence se déchaîne, malgré les tentatives du roi pour y mettre fin. Quadrillée par la milice bourgeoise, Paris devient un piège mortel pour les protestants.

Leurs maisons sont pillées, leurs cadavres dénudés jetés dans la Seine. Certains trouvent refuge chez des proches, mais même les maisons catholiques suspectées de les abriter sont fouillées.

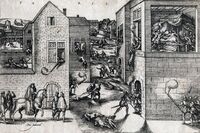

Le massage de la Saint-Barthélemy - Assassinat de Gaspard II de Coligny, Frans Hogenberg, eau-forte, 1573.

Charles IX et Catherine de Médicis s'enquérant de Coligny, après l'arquebusade dont il est victime le 22 août 1572, Georg Wilhelm Volkhart, huile sur toile, 1849.

Le carnage ne se limite pas à Paris : à partir du 25 août, la violence s’étend à de nombreuses villes de province. Orléans, Meaux, La Charité-sur-Loire, Saumur et Angers sont frappées en premier, suivies par Lyon le 31 août, puis par Bourges, Bordeaux, Rouen, Toulouse et d’autres villes en septembre et octobre. Partout, les protestants sont traqués et exécutés, marquant l’un des épisodes les plus sanglants des guerres de Religion

Scène du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), Alexandre Evariste Fragonard, huile sur toile, 1836, conservé au Musée du Louvre.

Au total, on estime à environ 3 000 le nombre de victimes à Paris et entre 5 000 et 10 000 dans toute la France.

La nuit du massacre, Henri de Navarre, en tant que prince protestant, est en grand danger.

Pour sauver sa vie, il trouve refuge au Louvre sous la surveillance de la cour. Marguerite elle-même joue un rôle clé dans sa protection en suppliant son frère, le roi Charles IX, et sa mère, Catherine de Médicis, d’épargner son mari.

Henri est finalement contraint d’abjurer publiquement le protestantisme le 26 août 1572 pour éviter d’être exécuté.

Marguerite se retrouve dans une situation délicate, tiraillée entre son attachement à sa famille catholique et son rôle d’épouse d’un prince protestant.