Historique

On peut retracer l'origine du catalogue d'exposition jusqu’aux livrets explicatifs des Salons officiels (à partir de la fin du XVIIe siècle) dont l’usage est généralement limité à l’identification des œuvres durant la visite, mais peut également contenir des textes explicatifs et des illustrations.

Ces deux exemples de livrets sont représentatifs des XVIIIe et XIXe siècles (ici 1773 et 1890), marqués par l'importance des Salons dans la vie artistique. Ils sont encore loin des catalogues d'exposition tels que nous les connaissont aujourd'hui mais en posent déjà les jalons. Toutefois, leur forme est relativement unifiée, à l'image de l'académisme de l'époque.

Paul Jamot et Charles Sterling (dir.), Les "Peintres de la Réalité", [cat. exp. Paris, Musée de l'Orangerie, 1934] Paris, Editions des Musées Nationaux, 1934. (c) Réunion des musées nationaux

Les catalogues d'exposition se développent au XIXe siècle dans les musées, comme dans les Salons, ou dans les expositions des importants marchands d'art du siècle (Durand-Ruel, Georges Petit, Vollard...). Il obtient peu à peu une autonomie, devient un véritable livre dont le contenu s'enrichit considérablement, consultable pendant mais surtout après l’exposition. C'est au XXe siècle qu'il prend cependant son véritable essor. Quelques catalogues notables marquent les jalons de cette évolution

On peut citer par exemple la publication liée à l’exposition Les peintres de la réalité, organisée au musée de l’Orangerie en 1934, qui constitue, pour l’historien de l’art et conservateur Pierre Rosenberg, le premier véritable catalogue d’exposition.

Celui-ci le définit alors principalement par la présence de notices qui commentent les œuvres exposées, ainsi que d’illustrations de qualité. Il poursuit : « Le catalogue peut (doit) s’accompagner d’essais, d’études, de préfaces, etc., mais sa particularité est d’accompagner une réunion d’œuvres originales, retenues selon des critères bien précis ». Ici, le catalogue est considéré comme un objet dont la démarche est scientifique, informative.

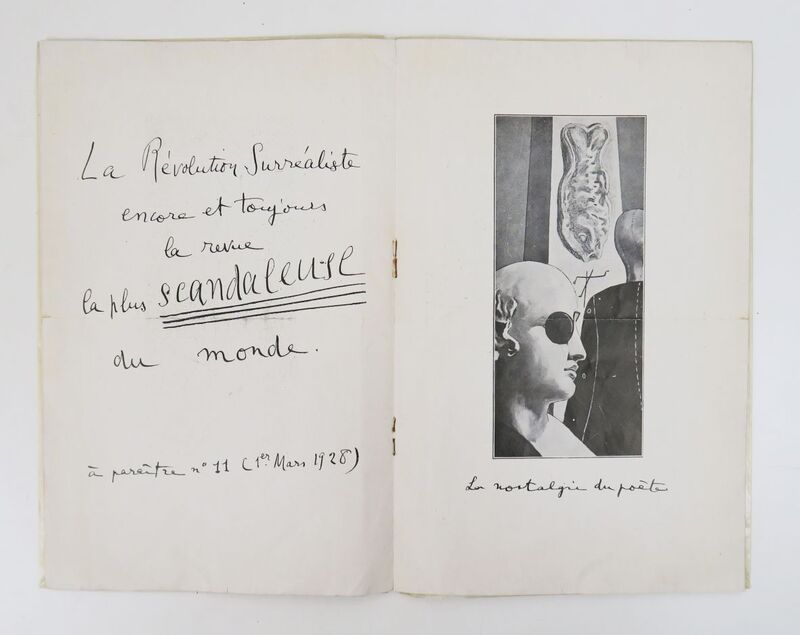

Giorgio de Chirico, Œuvres anciennes de Georges de Chirico. [cat.exp, Paris, Galerie surréaliste, 15 février au 1er mars 1928], Paris, Galerie Surréaliste, 1928.

Cette définition n’englobe cependant pas toute leur variété. Bon nombre d’entre eux ont une vocation également artistique, marquant l’empreinte de l’artiste qui expose. Le visuel est alors essentiel.

On peut songer notamment aux catalogues d’expositions surréalistes qui constituent de véritables objets singuliers, dont les choix graphiques reflètent la singularité du mouvement surréaliste, à l’instar de ce catalogue dédié à l’exposition Œuvres anciennes de Georges de Chirico, à la Galerie Surréaliste (1928).

Ces différents ouvrages témoignent d’un usage différencié de ce type de publication : salon, musée, galerie. Ils montrent la richesse de l’histoire de ces ouvrages, jusqu’à la période qui nous intéresse.

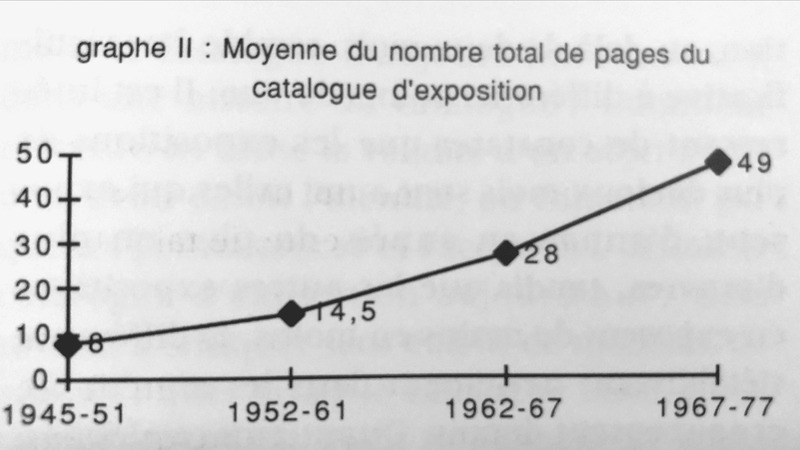

Graphique dans Camille Morineau, « Un corpus emblématique ? Les catalogues d’exposition du Musée national d’art moderne de 1947 à 1977 », Les Cahiers du Musée national d’art moderne. Du catalogue, n° 56/57, été-automne 1996, p. 155-177.

Dès les années 1960, on note une augmentation de la taille de ces ouvrages, tant dans le format que dans le nombre de pages, mais aussi une évolution de leur originalité en termes de choix graphiques.

Camille Morineau a étudié l'évolution statistique de ces catalogues. Elle montre ainsi, par ce graphique, l'accroissement du nombre de pages dans les catalogues d'exposition au cours du temps.

Les artistes revendiquent par ailleurs plus d’autonomie dans la pratique de leur art : il en va de même pour la réalisation des publications qui accompagnent les expositions qui leur sont dédiées. On peut donc y voir toute la variété des courants artistiques de la période.