La mort à petit et grand feu

Couronnes funéraires en porcelaine et faïence, Paris, Cimetière du Père-Lachaise. © Mariette Boudgourd

Le XIXe siècle a été une période marquante dans l'histoire de la céramique funéraire, où l'art funéraire s'est transformé en une expression riche de sens et de symbolisme. À cette époque, la cérémonie funéraire revêtait une importance particulière, et la céramique a joué un rôle central dans la création de monuments commémoratifs durables.

Les fleurs de cimetières en porcelaine ou en faïence, posées sur des pierres tombales, sur des stèles ou sur des plaques du columbarium uniformisent l’aspect des cimetières français. Derrière cette pratique et ce savoir-faire se cache un rapport aux cultes. Est-ce un art sacré ou laïque ? Aussi, peut-on se demander si l’unité n’est pas gage d’une anhistoricité des productions ? Est-ce que les décors évoluent selon les époques, les classes sociales ? Aussi, le besoin de végétalisation des cimetières à la fin du XVIIIe siècle se traduit progressivement par l’emploi de fleurs artificielles au XIXe siècle ? Cette innovation industrielle n'embrasse-t-elle pas la norme hygieniste.

L'évolution du langage ornemental

Au XIXe siècle, la céramique funéraire a évolué en tant que moyen d'expression artistique, reflétant les tendances esthétiques de l'époque. Les tombes étaient ornées de céramiques décoratives, telles que des urnes funéraires, des plaques commémoratives et des sculptures en terre cuite. Les artistes céramistes ont exploité une variété de styles, du néoclassicisme au romantisme, pour capturer les émotions et les idéaux de cette époque.

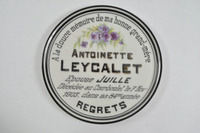

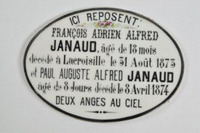

Au début du XIXe siècle, les plaques en porcelaines remplacent le granit, apportant couleurs et vivacité à ce "champ du repos" qu'est le cimetière communal. Limoges devient le plus grand centre de production de ces plaques. Les plaques "ici repose" dominent la production jusqu'à la fin de siècle.

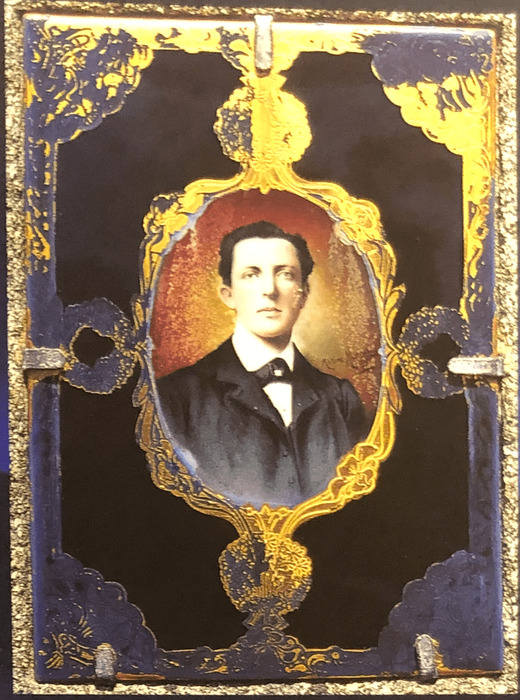

Néanmoins, les peintures historiés religieuses et les plaques réalisés par les "fleuristes" ont le vent en poupe à la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. Le courant romantique nourrit l'imaginaire des artistes et ouvrières à l'origine de décor en relief. La décalcomanie révolutionne l'esthétique des plaques funéraires et permet une plus grande singularisation des modèles, à son apogée vers 1900-1920.

Les fleurs de cimetières sont réalisées selon la technique du coulage et de l’estampage. L’ébrasement permet de lisser la pièce avant la vaporisation et la pose de l’émail, puis celle de la glaçure plombifère. Les principales fleurs sont des pensées, des roses, des marguerites, des anémones, des primevères, des violettes accompagnées de papillons ou d’oiseaux.

Elles ornent les bouquets, couronnes, croix, plaques, épitaphes, jardinières, dessus de vase, vases, arceau, croissant, devant de tombe, reliquaire, coupes, fantaisies et paniers. Sur ces groupes sculptés figurent souvent un épitaphe en bronze doré qui s’adresse au défunt.

Symbolisme et signification

Les motifs et les symboles utilisés dans la céramique funéraire du XIXe siècle étaient chargés de significations profondes. Les fleurs, les anges, les urnes et d'autres motifs floraux étaient couramment utilisés pour représenter l'éphémérité de la vie, la résurrection, ou l'expression de la douleur et du deuil. Chaque élément était méticuleusement choisi pour transmettre un message spécifique sur la vie et la mort.

Entre tradition et innovation technique

La tradition des fleurs en céramique remonte au XIXe siècle. Les céramiques florales sont toutes fabriquées entièrement à la main. Chaque fleur est donc unique. Elle porte l’empreinte du modeleur qui l’a façonné, ainsi que la touche de l'émailleur qui l’a décoré.

Les céramiques florales ont une durée de vie illimitée ; fabriquées à partir de matériaux résistants au gel, et cuites à des températures proches de 1300°C, elles peuvent être exposées par tous temps en extérieur.

- Parmi les plus grandes manufactures de porcelaines, la Maison Sazerat de Limoges propose un large choix d'articles funéraires personnalisés en porcelaine : médaillons, livres, parchemins, assiettes, plaques funéraires...

- Fabricant et créateur de céramiques florales et plaques en porcelaine depuis plus de 100 ans, Mahieu figure parmi les plus importants faïenciers spécialisés dans l’art funéraire. La manufacture fournit de nombreuses pompes funèbres.

Céramique de France, atelier de production de fleurs à la barbotine, 2012.

Depuis plus de 150 ans, la manufacture Céramiques de France produit des céramiques florales, plaques, urnes funéraires, vases et jardinières en porcelaine et faïence. Les céramistes de l'entreprise réalise des produits uniques issus de savoir-faire ancestraux.

Des progrès technologiques

La Révolution industrielle a également laissé son empreinte sur la céramique funéraire. Les progrès technologiques ont permis la production en série de céramiques, élargissant ainsi l'accès à des monuments funéraires décoratifs. La porcelaine, en particulier, est devenue un matériau prisé pour les plaques commémoratives en raison de sa blancheur symbolisant la pureté et l'innocence.

Au-delà de l'aspect esthétique, la céramique funéraire du XIXe siècle a laissé un héritage durable. Ces pièces d'art funéraire témoignent de l'importance attachée à la mémoire des défunts à cette époque. Les cimetières du XIXe siècle regorgent de ces œuvres qui, bien que silencieuses, racontent des histoires riches de vies passées et d'une époque révolue.

En conclusion, la céramique funéraire du XIXe siècle représente une convergence unique entre l'art, la symbolique et la commémoration. Chaque pièce, avec ses motifs soigneusement choisis et son langage artistique distinct, est un témoignage poignant de la manière dont la société du XIXe siècle percevait et honorait la mémoire de ses défunts.