Les ouvrages en cheveux

"Un cheveu, n'est-ce pas, c'est bien peu mais pourtant,

N'est-il pas du passé souvenir éloquant,

Dans sa simplicité charmant et doux poème [...]"

Jules Bone, "Les cheveux", La Gazette des Coiffeurs, 15 février 1886

Comme évoqué précédemment, l'usage de cheveux est caractéristique des bijoux portés en période de deuil, notamment du fait de leur dimension mémorielle. Toutefois, ce n'est pas la seule utilisation qui est faite de ce matériau puisqu'on le retrouve également au XIXe siècle employé dans la composition d'autres ouvrages produits à l'occasion de cette circonstance funeste.

Une variété de techniques

La diversité des modèles d'ouvrages en cheveux suppose une variété de techniques mises en œuvre. Si la souplesse des cheveux d'enfants facilite le travail de l'ouvrière, les cheveux employés pour les bijoux de deuil sont bien souvent d'une plus grande rigidité.

Plusieurs techniques peuvent ensuite être déployées :

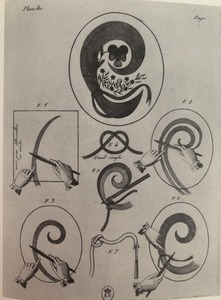

Le tissage ou la passementerie pour la fabrication de bijoux et d'accessoires de costume. Le cheveu est ainsi cousu ou brodé, ou bien utilisé pour réaliser des cordons, des tressses ou encore des dentelles.

Le collage dont le but final est l'imitation de la peinture et du dessin. Dans ce cas, le cheveu est collé, soit un à un, soit par mèches, soit mélangé à d'autres matériaux, sur un support. Il peut aussi parfois être divisé en poudre ou en huile de cheveux pour faire des camaïeux.

Des ouvrages de dames

Les ouvrages en cheveux sont confectionnés, dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe sicle, principalement par des dames et des demoiselles. La technique, proche de la passementerie, du tissage au fuseau sert à la confection de reliquaires, de bijoux et autres accessoires de deuil.

La vogue des ouvrages en cheveux profite du développement de la presse quotidienne, avec sa publicité, à l'instar du mensuel Les Cent et un Coiffeurs de tous les Pays (crée en 1836).

Les scènes funéraires

Les scènes funéraires ornent fréquement les ouvrages en cheveux. Expression du deuil, elles rappellent le souvenir des défunts. Elles sont contruites selon un modèle similaire : au centre, un monument funéraire dans l'ombre d'un saule pleureur et une silouhette de femme éplorée. Les ifs et cyprès évoquent le cimetière autour.

Cette illustration du thème, commune aux ouvrages brodés ou collés en cheveux, figure dès la fin du XVIIIe siècle, sur les chatons de bagues ou de broches. Le XIXe siècle l'étend en plus vastes réalisations, véritables tableaux.

Les variantes concernent l'architecture des édifices, leur décor, et le costume des rares personnages.

Le vocabulaire décoratif du XIXe siècle et du début du XXe siècle se réfère à celui de la fin du XVIIIe siècle à l'Empire, à l'antique :

- monument funéraire massif surmonté d'une urne, colonne funéraire

- décor de ruines, pseudo-romaines, arcs de triomphe

- personnages vêtus de toges ou de péplums

Les devises expriment l'affiction du donateur :

- souvenir éternel

- souvenir affligeant

- à ma sœur/mon frère/mon père/ma mère/mon époux

- restes chéris

- à jamais

- regrets éternels

- précieux souvenirs